12月16日(土)SESSION7 生成AIの活用が開催されました。今回も、学校の先生や大学生、企業にご勤務の方、高校生インターンの方など様々な方にご参加いただきました。かつてACEに関わってくださった方や藤川研究室の卒業生の方にも参加いただき、約90人の方が集う大盛況の最終回となりました。

今回扱うのは、生成AI。現在、「ChatGPT」「DALL-E」などの生成AIが連日話題になり、教育現場での利用も検討されています。

生成AIは便利ですが、安全に使うためには注意も必要です。現状では文科省からのガイドラインはあるものの、現場での適切な活用方法についてはまだハッキリと答えが出ていない状態です。

今回は、「生成AIの活用」をテーマに、教育現場でのAI活用や活用事例について、産官学それぞれのスペシャリストの登壇者にプレゼンしていただきました。

続いて行われたパネルディスカッションでも、様々な立場の方からたくさんの質問をいただきました。これからさらなる議論が期待される生成AIについて、活発に意見が交わされる時間となりました。

以下、当日の様子を詳しくレポートしていきます。

千葉大の研究室を母体にACEを作ったのが2003年です。実は、本日登壇する静岡大学の塩田先生は、NPO法人設立のきっかけを作った人でもあります。当時千葉大学の3年生だった彼は企業と連携する授業作りに興味を持ち、「自動車会社と連携して環境教育の授業を作りたい」と話していました。その際、NPO法人を作って活動しようという話になり、当時在籍していた長期研修の先生方などと一緒にこの法人を立ち上げました。

それから、20年経ちました。今年は20周年企画として、4月から「新しくて、これからやっていかなくてはならないテーマ」を選び、そのテーマについて最先端で関わっていらっしゃる産官学それぞれのお立場の方をお招きし、研究会を行っています。12月を迎えて、本日が最終回となります。

今回のテーマは「生成AIの活用」です。約1年前にChatGPTがリリースされましたが、革命的な技術だと考えています。

2023年4月以降、文部科学省で生成AI活用のガイドラインを作ろうという動きがあり、7月に暫定的なガイドラインが公表されました。

私たちも、教育現場での生成AIの活用について短期間に議論して取り組んできました。しかし、まだ誰も答えが出ていないようなテーマです。そして、これからの教育に関わってくる最終回にふさわしい話題を扱えることをうれしく感じています。

企業におけるAI活用事例を紹介

生成AIとは、大量のデータを学習した学習モデルを用いて画像や文章などのコンテンツを生成できる人工知能のことを指します。

企業における、従来型のAI活用事例を3つ紹介します。

1つ目は、コールセンターにおけるデータ分析です。これは、IBMのテキストマイニングソフトウェアを用いて、コールセンターへの問い合わせ内容を分析するシステムです。あるお客様では年間70万件以上の問い合わせを分析しています。

2005年頃から普及し、今では多くの企業が利用しています。

2つ目は、生命保険の「診断書自動査定」です。例えば、手術や怪我の際に診断書を病院でもらいますよね。以前は、これを保険会社の人がパソコンや紙の記載を見て査定していたのですが、見落としが多くて社会問題にもなりました。

そこで、保険金の支払い査定業務をAIが担うようになりました。ポイントは、AIで判定が難しいところは、人間に回す処理がされることです。AIが「AIには判定ができない」という判断をするのです。実際の業務では「誤った判断」がされることが最も問題になるため、誤った判断をする前に「わからない」と判断することが求められるためです。

3つ目は、石川県にある私立大学の学生支援システムです。学生の成績や出席状況を活用した修学支援システムです。AIを使って学生をサポートする試みがされています。

企業での生成AIを活用したシステムはまだ実験段階と言えます。企業内の独自データを生成AIに与えるには、その前にデータの整備が必要になります。企業がAIを業務で本格活用する流れは、2024年以降本格的に増えるでしょう。

AIは人間の知性を補強するもの

学校教育での生成AI活用では、「AIの目的は人間の知性の補強である」と考えることが大切です。

また、学生が情報を利用する際には、生成AIの回答を鵜呑みにせず、学生が自分で考える材料にすると良いです。

さらに、AIの基本的な仕組みを知っておくことも大事です。仕組みを知れば怖くはないですし、自分で考えるための土台にもできると思います。

最後に、教育現場での生成AI活用のアイディアとしては、「読書感想文や英語学習での、学生向け言語学習の支援」「教員の支援」「生成AIチャットによる保護者対応」などがあると考えます。

「GIGAスクール」やICT活用の状況と課題

中央教育審議会「令和」答申と情報活用能力の育成では、これからの令和の学びに必要なものを示しています。1つは「GIGAスクール」です。1人1台端末になると、個別最適な学びや協働的な学びを実現できます。これにより、それぞれの学習課題に関心のある教材を使ったり、ふさわしい学びを選択できます。

生成AIもこのような学びに資すると考えています。

また、GIGAスクールによる個別最適な学びは、学びの保障にもつながります。例えば、インフルエンザで学校に来られない子がオンラインで学ぶ、外国籍の子にICT機器を用いて学びを提供できるなどが可能な時代になっています。

さらに、学習指導要領では、情報活用能力に触れています。これは、情報端末を使うだけではなく、新しい情報技術を日常生活や学校教育の中で積極的に取り入れていく概念です。

しかし、日本はOECDのPISAの中でも国際的にはICTの利用率は低い状況です。また、全国学力調査でも1人1台端末の活用に地域差があります。

また、学校の働き方改革でもICT活用の推進が進められていますが、課題はあります。例えば、職員会議のペーパーレス化は全体の7割くらいですし、欠席・遅刻連絡にアンケートフォームを活用せずに従来の電話連絡を使う学校がまだ半数くらいある状況です。

生成AI利用に関する暫定的なガイドラインの公表

文部科学省では生成AIの暫定的なガイドラインを公表しました。生成AIには様々な利便性がある反面、個人情報の流出や偽情報など懸念点もあります。メリット・デメリットを判断したうえで教育現場でも活用していくのが良いと考えています。

例えば、生成AIにすべてを頼ってしまい、考えなくなるような使い方は適切ではないと考えます。長期休暇の課題を全て生成AIに頼って、コピペしてしまう使い方は不適切ですよね。

逆に、グループ学習などでたたき台としてヒントをもらう使い方や外国籍の子の学習につかう場合は有効に活用できるのではないでしょうか。

このような中で生成AIを活用するにあたり、子どもたちにどう情報活用能力を身に着けさせるかを考えていくことが大切です。

文部科学省の取り組み

最後に、文部科学省の取り組みを紹介していきます。

まず、「リーディングDXスクール事業・⽣成AIパイロット校」を37自治体52校で内定しています。ガイドラインに則って、教育利用や校務利用で実証し、成果報告をしてもらう取り組みです。

また、「学校DX戦略アドバイザー事業ポータルサイト」では、生成AIの利用に関するオンライン研修会の様子を公開しています。また、「情報モラルポータルサイト」では、情報モラルの観点からの教員向け研修動画を公開しています。ぜひ、ご覧いただければと思います。

生成AIの活用には、「課題設定」の力の育成が必要

基本となるのは、情報活用能力を育てる必要があると思います。授業の実践でもこれから事例が増えていくのではないでしょうか。特に、探求的な学びと生成AIの活用は相性が良いと考えます。

探求プロセスのうち「課題設定」「情報収集」「整理・分析」「表現」という部分で生成AIが役立つと考えています。この4つのプロセスのうち、AIである程度代替できるのは、後半の3つ「情報収集」「整理・分析」「表現」だと思います。

そうなると、探求プロセスの中で特に大切なのは「課題設定」なのではないでしょうか。子どもたちの問いをどのように作るのか、という部分が人間に残された役割になります。

このような「『課題設定』をする力をどのように伸ばしていくか」という部分に、私たちは興味があるのではないでしょうか。そして、これから研究が進んでいくと思います。

生成AIのリスクとどう付き合うか

・情報の不正確さや、著作権の侵害など、「内容の問題」

・「情報漏洩の問題」

・考えずにすぐに質問してしまう「学び方の問題」

・ずっとAIに話しかけてしまう「使いすぎの問題」

生成AIの問題では、よくこのような問題が挙げられます。しかし、よく考えてみるとこれらは生成AIに限った話ではなく、これまでのネットの付き合い方でも同じ問題が出てきましたよね。「生成AIだからやらなくてはいけない」というわけではなく、普段から情報活用能力や情報モラルを育てることが大切だと思います。

では、今話題の生成AIにだけ対応できればいいのかということも考えておきたいです。

①ルールが整備されてからルールを守るための力

②ルールが整備される前から上手につきあう力

この2つの力があるとして、今後も生成AIに続く新技術が出る可能性を踏まえると、②が大事だと考えています。

そのため、今後は「将来の新たな機器やサービス、危険の出現に適切に付き合う力」を育てることが大切になるのだと思います。まとめると、生成AIだけではなく、新しい情報技術の付き合い方を子どもたちと考えていくことが必要なのではないでしょうか。

プレゼンの後には、参加者による挙手制でパネルディスカッションを行いました。また、オンライン上で質問ができるサービス「Slido」を使用して参加者の感想や意見にも触れました。パネルディスカッションの様子を一部抜粋要約してご紹介します。(敬称略)

Q.情報モラル教育でゲスト講師を招くと「インターネットって危ない」というメッセージが多いです。しかし、最近ではデジタル・シティズンシップという言葉もありますし、どのように捉えていくと良いでしょうか。

(酒井)情報モラル教育がリスクを強調しすぎて、積極的にICTを活用する姿勢が十分に指導できていないのではと考えています。先端的な技術の活用を前提としたうえで、必要な配慮をしつつ、積極的に技術を使う姿勢が大事だと思います。子どもたちが生成AIをどのように使いこなすかという考え方が大切です。

(塩田)情報モラルは、あくまでも情報活用能力の中の1つと考えています。情報モラル単体でリスク教育を行うのではなく、活用の部分を教えることがメインだと捉えています。ただ、活用を教える中で、情報モラルとしてリスクの教育がある位置付けだと考えています。

(藤川)「デジタル・シティズンシップ」と言う時には、シティズンシップ教育がベースになるので、単に情報と関わるだけではなく、情報のある社会とどう関わるかが問題になると考えます。

Q.将来、AIが仕事を奪うのではないでしょうか。AIに負けないような人を育てるにはどうしたら良いでしょうか。みなさんの考えを知りたいです。

(大矢)今までも新しい技術の登場に伴って、変化する仕事の例はたくさんありました。まずは、現状をかみ砕いて子どもたちに教えるのも1つのやり方かなと思います。そして、将来の展望について、子どもたちの嗅覚を鍛えていくと良いと考えます。

(塩田)AIに負ける・負けないではなく、AIとどのように共生するかが大事だと考えます。今、研究室で余暇の研究をしているのですが、仕事だけではなく「AIを使ってどのように人生を豊かにするか」の観点も大切だと思います。

Q.民間企業の立場としては、教育現場に対して何ができるでしょうか

(酒井)学校現場では、特にICTの活用においては、民間サービスを使わなくてはならない現状があります。民間会社が学校向けのサービスの開発を通して、DXの世界を先導していくことができると考えます。

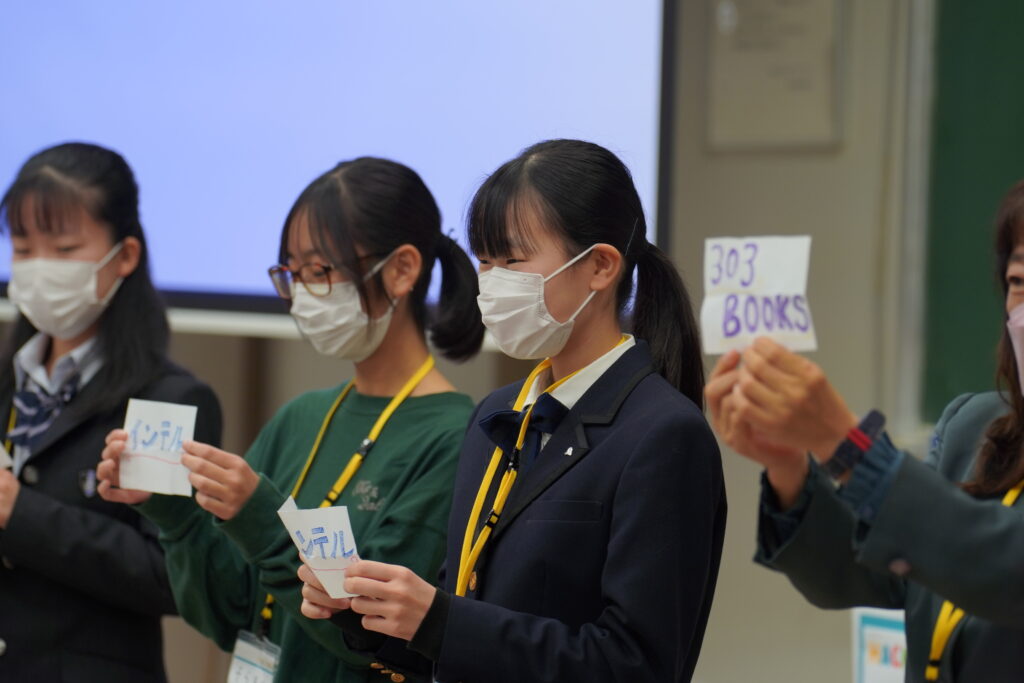

今回のイベントでは、千葉県教育委員会との連携で学校教育に関心のある千葉県内の高校生約15名がインターンとして参加しました。高校生インターンは、大学生スタッフやACE職員とともに当日のイベントの設営や運営を担当しました。適度な緊張感の中、和気あいあいと作業に臨んでいる様子でした。

参加した高校生インターンの声を一部紹介します。

■今回も様々な高校生と出会えて楽しかったです。教員になるにあたり、大学生になったらAIを沢山活用して経験を積み、教えられるようになりたいです。

■AIや人工知能は、まさに私たち高校生が学ばされているものであり、それを子供たちが学ぶ必要だと判断している主体である文部科学省や大学の方の立場の話を聞けることはとても有意義でした。

■生成AIがテーマの教育について考えるというトレンド且つ興味深いイベントでとても有意義だった。また、千葉大学の教授や学生と関わることで、具体的な研究内容や大学生活について知ることができ、より千葉大学に興味が湧いた

■お話を聞いて、改めて教育について興味を持てたし、夢に1歩近付けそうな気がした。

【ライター:藤川研究室2018年修了生 遠藤茜】

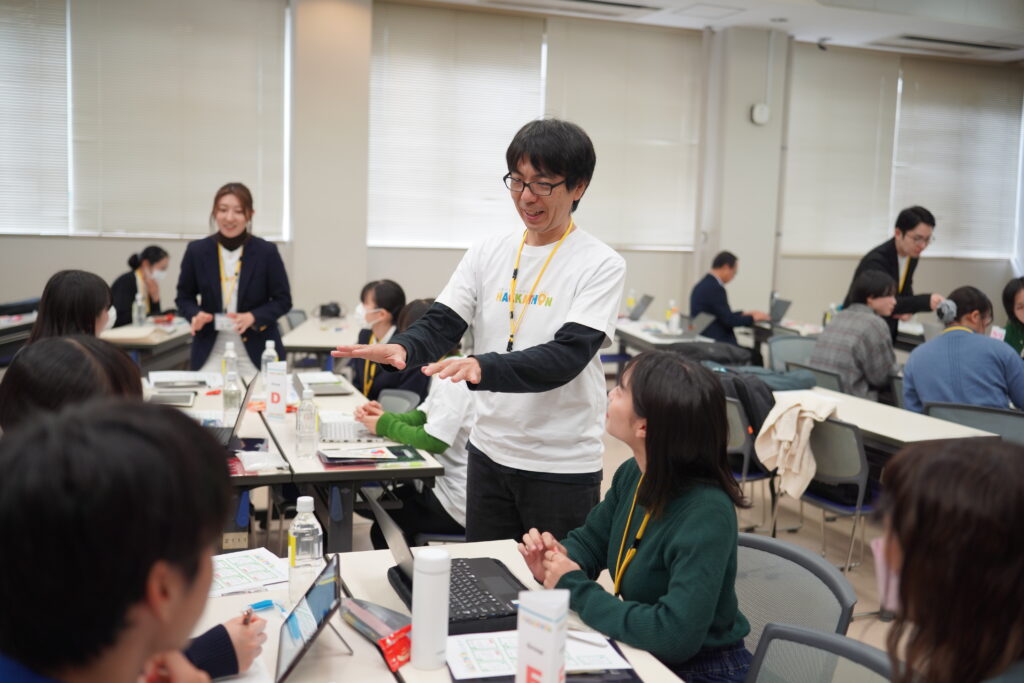

2023年11月23日(木)『授業づくりハッカソン2023』が開催されました!企業の方々、現職の先生、学生など様々な方にご参加いただき、大変濃密な1日となりました。

さて、今回のイベントですが、授業づくりの楽しさや興味深さについて教員を目指す参加者に伝えたいという思いのもと開催が実現しました。企業教育研究会(以下ACE)ではインターンとして学生も活動に参加しており、学生の学びの場でもあります。 その一環で、本イベントはACEに所属する私たち大学生の学生インターンを中心に企画を進めました。これまでACE が培ってきた授業づくりのノウハウを参加者に伝え、体験してもらえるイベントとなりましたので、その様子をお伝えします。

司会進行はインターンの学生が行いました。当日までの準備も主体となって進めてくれていてさすがの安心感!

ハッカソンという言葉とは、『ハック』プラス『マラソン』で出来た造語です。今日は皆さんに短い時間で授業計画を作ってもらいます。このイベントは、千葉県教育委員会と千葉大学が連携をして、高校生の皆さんに教職、教員の仕事に関心を持ってもらおうという企画をいろいろ進めています。大学生と高校生の交流の場になると良いなと思います。

1日一緒にワークをするグループメンバーと、アイスブレイクをしながら交流している様子。少し緊張気味の参加者の皆さんでしたが打ち解け合っている様子が見られました!

参加者の皆さんには、コラボする企業を当日までのお楽しみにしてもらいました。企業の方の説明を皆さん熱心に聞いています。

-1-1024x683.jpg)

会社紹介のテレビCMを見せていただき、そのカッコよさに会場は大いに盛り上がりました。CPU半導体製品やSociety5.0についても大変分かりやすく説明していただきました。小中高生に向けて高性能なPCや3Dプリンター等を使ったSTEAM教育推進事業を展開されているとの話では、そのレベルの高さに会場から驚きの声が上がりました。

-1-1024x683.jpg)

参加者にもなじみがある人が多いメルカリですが、フリマアプリ以外にも『あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる』という理念のもと、様々なサービスを展開されている事をご説明いただきました。メルカリが大切にされている『大胆さ』というキーワードが参加者に非常に響いていました。

-1-1024x683.jpg)

実際に出版されている絵本を見せてくださり、参加者も絵本の内容に大注目でした。面白い楽しいことはもちろん、「どこか学びがあるようなポイントを作ることを大切にしている」とお話しいただきました。楽しさと学びが共存しているところは、これから考え る授業づくりと共通するポイントですね。

授業づくりでコラボする企業をくじ引きで決定しました!

どこの企業が当たるのかドキドキ…

いよいよハッカソン開始!

企業の方が配布してくださった資料を読んで企業理解を深めたり、教科書を参照しながら扱う内容を検討したりしています。

高校生の参加者もジャムボードをうまく使いこなし、グループメンバー全員で授業案を練っていきます。

「子どもたちに何を伝えたいのか」「どうしたら楽しい授業になるのか」「活動内容はこれで妥当なのか」「企業と連携する意味を見いだせているのか」等、様々な観点から話し合いを重ねていきます。

学生たちの意欲ある質問に、企業のお三方は常に引っ張りだこ。的確なアドバイスで学生たちの議論をより深めてくださいました。

イベントでは、作成した指導案について各グループが発表し、さらに審査員による評価も行いました。

6グループが提出した指導案と発表をもとに、審査員の皆さんが審査を行い入賞グループには表彰を行いました。

こちらは厳正な審査を行っている様子です。

①-1024x683.jpg)

現職で教員をされている上園さんには、学校現場の視点で授業を評価いただき『現職教員賞』の審査を担当していただきました。子どもたちの生活に引きつけて授業を作っていく視点が評価され、インテルとコラボし「お掃除ロボット」を教材にしたCグループの皆さんが見事受賞しました!おめでとうございます!

ACE職員であり、企業とコラボした授業開発を担当している古谷さんが『ACE賞』の審査を担当されました。企業と授業をする意義が見出されているかという視点で評価を行いメルカリとコラボし、フリマアプリを体感しながら学びが得られる授業案を考えたAグループが見事受賞しました!企業のシステムを踏まえて、ネットリテラシーという目に見えないものを扱えている点が評価ポイントでした。おめでとうございます!

千葉大学教育学部長である藤川大祐教授には「学部長賞」の審査を担当いただきました。303BOOKSとコラボをし、企業の方から聞いた話をうまく授業案に生かしており、実際に絵本を作ってほしいと思えると評価されたFグループが見事受賞しました!おめでとうございます!

参加した高校生・大学生の投票によって決定する「参加者賞」はFグループが受賞しました!

参加者からは、

「体感型ワークにすることによって、子どもたちがわくわくしながら学ぶことができると思いました。本が出版されるまでの過程を一気通貫で教えていただけるのは303BOOKSならではの強みだなと思います。」

「ターゲットが明確に決まっていて目的のはっきりした授業で良かったと思います。」

等の評価の声がありました。

おめでとうございます!

| ◆◆アンケートより◆◆ 実際に教育実習に行ったおふた方が、学習指導要領の面でたくさんのサポートをしていただいたおかげで楽しい時間を過ごせました。私が教員を志す理由として、授業案の自由度、自分の思いを反映させることが出来る点があります。それを、体験出来て本当に良かったです。以前のインターンシップ後では、東京の教師になろうかな〜なんて考えていましたが、ここで出会った人たちとの繋がりを維持したいので千葉県の教員になりたい気持ちが強まりました。(高校生参加者より) 普段、あまり交流のない高校生や異なる所属の千葉大生と多くの話をする機会を得ることが出来たことで、新たな考え方を得られたりACEの活動を通した知り合いと改めて話すことが出来たりした。また、普段なかなかおこなわないハッカソンというスタイルで意見を出し合うことで、大変ではあったものの大学生活の中で考えてきた授業案の中で最も良いといっても過言では無い授業案を考えることが出来た。(大学生参加者より) |

惜しくも受賞とはならなかったグループの皆さんが考えてくれた授業案も本当に素晴らしいものばかりでした!参加してくれた皆さんが、これからも教育の場で活躍されることを祈っています!

今回のイベントは、企業の方々や審査員の皆さんのご協力のもと開催する事が出来ました。また、意欲のある高校生にも参加してもらえて、大学生のインターン生も運営を通して多くの学びを得られました。ACEをより多くの人に知ってもらい、授業づくりの面白さを改めて感じられる有意義なイベントになったのではないでしょうか。今後もこのようなイベントが開催できるよう、企画をすすめていきたいです!

【記事担当:学生インターン・水坂優希】

10月25日、「船橋市特別活動部会」の研修会にて「キャリア教育からアントレプレナーシップ教育へ」というテーマで職員の古谷が講師を務めました。

当日は、約20名の現役の先生方にご参加いただき、従来のキャリア教育を一歩進め、児童生徒が主体的に活動するアントレプレナーシップ教育の実践についてお話しさせていただきました。

等の感想を頂きました。(感想アンケートより一部抜粋)

企業等外部と連携する授業をつくり実践する等、授業観を変える必要性を中心にお話させていただきました。感想を拝見いたしますと好意的に受け取っていただいたようで、大変うれしく思っております。

今後、各学校において、総合的な学習の時間を中心に児童生徒が主体的に活動する授業プログラムが実践されることを期待するとともに、弊会として微力ながらお手伝いをさせていただければと思っております。

企業と連携した授業については弊会において様々なプログラムを提供しております。ご関心のある先生方は、実践中の活動より各授業プログラムをご確認ください。

11月18日(土)、SESSION6「食育とウェルビーイング」が開催されました。

ウェルビーイングは「身体が健康であること、心が豊かで幸せであること、そして社会的に良好な状態であること」ですが、これらに健康的な食事は欠かせません。

しかし、第4次食育推進基本計画によると、若い世代は食生活について他世代よりも課題が多いとされています。また、ひとり親世帯や高齢者の一人暮らしが増え、家族との共食も減っている現状があります。

空腹を満たすだけでなく「ウェルビーイングを意識した食事」をするためには、「食育」を通して学ぶ必要があるのではないでしょうか。

そこで今回は「食育とウェルビーイング」をテーマに、食育の現状や問題点を見つめ、学校教育がどのように対応すべきか、産官学それぞれのスペシャリストにプレゼンしていただきました。

また、プレゼンに引き続いて行われたパネルディスカッションでは、参加者からの質問に白熱した議論が飛び交う場面もあり、大いに盛り上がりました。

以下、当日の様子を詳しくレポートしていきます。

【登壇者】堂脇 義音(どうわき あきと)さん 農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 課長補佐 稲 由吏子(いな ゆりこ)さん 日本マクドナルド株式会社 コミュニケーション&CR本部 サステナビリティ&ESG部 コンサルタント 佐藤 翔(さとう かける)さん 千葉市立作新小学校教諭 古谷 成司(ふるたに せいじ)さん NPO法人企業教育研究会 授業開発研究員 千葉大学教育学部、日本大学生産工学部、敬愛大学教育学部 非常勤講師 【コーディネーター】藤川 大祐(ふじかわ だいすけ)教授 千葉大学教育学部 学部長 NPO法人企業教育 理事長 |

※各登壇者のプロフィールはコチラ

2005年に食育基本法が制定されて以降、学校や企業に食育への取り組みが求められてきました。今回登壇いただくマクドナルドさんのように、企業も食育教材や事業を通じて食育に貢献できるよう努めています。

一方で、コロナ禍や物価高の影響は見逃せません。コロナ禍を経て、子どもの朝食欠食率が上昇し、家族での共食機会が減少するなど、子どもの食生活を取り巻く環境が厳しさを増しています。

また、物価の上昇により、一部自治体では「給食事業者が撤退し困っている」という声も上がっています。子どもたちの食生活の基本を支えるはずの給食の提供も危うくなっているのです。子どもの貧困問題を食をベースに考えよう、という社会運動が各地で進み、子ども食堂の活動も広がっています。

そんな中、日本、特に教育界では「ウェルビーイング」という言葉が聞かれるようになってきました。食をはじめ、健康・安全を確保することは、ウェルビーイングの基礎になるはずです。しかし、前述のように、本来基礎となるはずの「食」が特に厳しくなっている現状もありますので、このタイミングでぜひ食育とウェルビーイングについて議論したいというふうに考え、企画をさせていただいきました。

農林水産省で食育を担当している堂脇さんは「健康への不安があってはウェルビーイングな生き方、持続可能な社会は達成できない」とし、健康のみならず心の豊かさも育む食育の重要性と、日本における食育の推進施策についてお話いただきました。

近年の「食」をとりまく現状と食育の重要性

食育基本法制定から約20年が経過しようとしている今、新たな課題も生まれています。特に近年ではコロナ禍の影響もあって、朝食欠食など食生活の乱れ、孤食の割合の増加など、「食への関心」の低い方々が増えています。

食育基本法においては、食育は、生きる上での基本であり、知育・徳育・体育の基礎となるべきものと位置づけられています。家庭だけでなく、国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者などの連携・協働によって国民運動として取り組んでいくべき問題です。

政府の取り組みの例

産官学一丸となって食育を推進していくために、政府では以下のような取り組みを行っています。

① 食育推進基本計画の策定

食育基本法に基づき、食育の推進についての基本的な方針・目標について定めています。令和3年度から令和7年度までの概ね5年間を対象とする「第4次食育推進基本計画」では、生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進及び持続可能な食を支える食育の推進に加えて、新たな日常やデジタル化に対応した食育の推進が重点事項として示されています。

※第4次食育推進基本計画の概要:農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/attach/pdf/kannrennhou-2.pdf

② 食育に関する意識調査の実施

毎年、食育に対する国民の意識を把握し、今後の推進施策の参考とすることを目的として、全国20歳以上の方5,000人を対象に調査を行っています。

※食育に関する意識調査:農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/ishiki.html

③ 食育推進全国大会の開催

食育推進基本計画に基づき、毎年6月(食育月間)、地方公共団体との共催により「食育推進全国大会」を開催しています。2024年度の「第19回食育推進全国大会」は大阪府等との共催により開催予定です。民間団体等による関連する取組の普及啓発を通じて、食育の知識や関心を深めていただく機会になっています。

※第19回食育推進全国大会:農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taikai/19th/index.html

地域での食育の実践例

地域において取り組まれている食育活動の実践についてご紹介します。

① 共食の推進

近年、家族がそろって食事をする「共食」の機会が減っていますが、誰かと一緒に食事をすることは単に食事がおいしく感じられるだけではありません。例えば、共食が多い人や孤食が少ない人はそうでない人と比べ、

・健康に関する自己評価が高い

・主食・主菜・副菜をそろえてバランスよく食べている

・朝食欠食が少ない

・起床時間や就寝時間が早い

といった研究結果があります。

こうしたことから、農林水産省においては子ども食堂等共食の場の提供に係る取り組みを支援しています。

※共食をするとどんないいことがあるの?(「食育」ってどんないいことがあるの?~エビデンス(根拠)に基づいて分かったこと~統合版):農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/evidence/togo/html/part4-1.html

② 地産地消の推進

地域で生産された農林水産物を地域で消費しようとする取組(地産地消)が広がっています。地場産物の消費拡大・生産者の応援につながるのみならず、消費者と生産者との距離を縮めることで「農家さんへの感謝の気持ち」「食への興味・関心」を育むことになります。

近年では、学校給食における地場産物の活用の取り組みも進んでいます。

③ 日本型食生活の実践・食文化の継承の推進

ごはんを中心に主食・主菜・副菜をそろえて食べる「日本型食生活」が、栄養バランスに優れた食事であるとして注目を集めています。ごはん食のメリットや中食・外食の有効活用を含め、「日本型食生活」を分かりやすく周知し、誰もが気軽に取り組めるよう推進しています。

また、平成25年には、「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。和食文化や地域の食文化を次世代に伝えていくための取り組みも進めています。

※「日本型食生活」のススメ:農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/nihon_gata.html

食育を通じたウェルビーイングの実現に向けて

食育を通じたウェルビーイングを実現するためには、政府による取り組みはもちろん、それぞれの家庭や地域においてみなさん一人ひとりが食育に関心を持つことが重要です。ぜひ「食育とは?」「自分になにができるか?」を考え、できることから始めてみてください。

日本マクドナルド株式会社にて食育を担当する稲さんからは、「マクドナルドがどのように社会貢献と食育を含む教育支援に取り組んでいるか」をご紹介いただきました。

マクドナルドの社会的責任・社会貢献

マクドナルドでは「おいしさと笑顔を地域にお届けする」ことを存在意義として掲げています。これは、単に商品を提供するだけでなく、持続可能な社会の実現のために地域社会と一緒に成長していくことを意味しています。

マクドナルドでは世界が抱える社会・環境の課題解決を目指して、社会的責任を4つの観点にフォーカスして、社会的責任を果たすさまざまな取り組みを行っております。

・Food:食の安全・安心、おいしさ

・Community:子どもたちの健全な成長、コミュニティとの共生(社会貢献)

・Planet:環境対応

・People:ピープルビジネス・従業員の育成

食育支援は、子どもたちの成長やコミュニティの共生を重視した社会貢献活動に含まれる取り組みです。「世界で一番子どもたちを笑顔にするブランド」を目指して、社会貢献活動に取り組んでいます。

小学校のための教材「食育の時間+(プラス)」

マクドナルドの食育支援の主軸になるのが、小学校向けのデジタル教材「食育の時間+」です。子どもたちが食を選択する力を育むことを目的として開発した教材で、アニメーションや動画を通じて楽しく食に関する正しい知識と生活習慣を身につけることができる内容としています。現場の先生方の利便性を考え、指導案や板書用素材なども完備していますので、簡単に安心して授業にお使いいただけます。

デジタル教材「食育の時間」の第1弾をリリースしてから20年弱。地道に食育支援を続けてきました。当初は「マクドナルドが食育なんて」と言われることもありましたが、教材の活用が全国に広まるにつれ、学校現場で食育を広く進めていきたいという思いに賛同してくださる方や教材へのポジティブなお声は増えていると実感しています。時代がデジタルに追いつき、手元のデバイスで学んでもらえる環境も整った今、より多くの子どもたちに「食育の時間+」で学んでもらえたら嬉しいです。

※「食育の時間+」はこちらから

https://www.chantotaberu.jp/jikan/

※食育支援 | マクドナルド公式

https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/local/food_education_support/

お客様にむけた「食育」

マクドナルドでは、ウェブサイト上で商品の栄養情報やアレルギー情報を公開しています。単にお知らせするだけでなく、栄養情報をお客様の健康的な毎日に役立てていただくための「栄養バランスチェック」という食育コンテンツをご提供しています。メニューの栄養バランスが視覚的に分かりやすくチェックでき、管理栄養士からのアドバイスや栄養素の説明といった食育情報も、スマホで簡単にご覧いただけます。

また、食品ロスへの配慮として以下のような取り組みも行っています。

・メニュー:残さない仕組み作り。

さまざまなサイズの商品を用意し、食べ切れる量をお客様が選んで注文することが可能。

・厨房:オーダーメイドシステム「メイド・フォー・ユー」。

注文を受けてから商品をすばやく作るオリジナルの設備で、作り置きをしていない。

・カウンター:お客様との協力。

カトラリーやミルク・砂糖などは、必要とされる方に渡す。苦手なものを事前に取り除く「グリルオーダー」ができ、食べきれなかった分はお持ち帰りいただける。

このように、マクドナルドの店舗では「お客様と一緒に取り組んでいく」という姿勢で、新たな食の課題である食品ロス削減に取り組んでいます。

マクドナルドが提供する生きる力

成長期にある子どもたちがきちんと食べること、自分で食を選ぶことは、生涯にわたる生きる力です。ですので、私たちはこれからも子どもたち、そしてお客様のために、よりよい食育の機会をご提供できるように取り組んでまいります。

NPO法人企業教育研究会・授業開発研究員である古谷さんは「エビデンスを大切にした食育」として、現代の教育現場での食育の重要性についてお話いただきました。古谷さんは「健康寿命を伸ばす」という点からエビデンスの重要性を示唆しています。

平均寿命が伸びる中で、重要になっているのは「健康寿命をどう伸ばすか」という問題です。健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことを指します。

子どもたちが健康で活動的な生活を送るためには、早い段階からの適切な食育が必要です。今の高校2年生のうちの半数が、107歳まで生きると言われています。しかし、子どもたちにそんなに先のことを話したところで、想像がつきません。そこで重要なのがエビデンスです。なぜ食が大切なのか理由がわかれば、子どもたちも「自分事」として理解しやすいと考えたのです。

食生活の問題に対して「エビデンスに基づく授業の実施」を提案します。

【エビデンスに基づく授業実践の例】

どうしてお腹が減るのかな?カロリー計算の授業

消費カロリー、摂取カロリーのバランスが崩れたらどうなるか、エビデンスや体の仕組みをもとに説明します。

・基礎代謝計を用い、一人ひとりの基礎カロリーを割り出す

・行動を全て記録し、消費カロリーを割り出す

・食べたものを記録し、摂取カロリーを割り出す

割り出したデータをもとに、自分自身の摂取カロリーと消費カロリーのバランスを確認します。理想は「摂取カロリー=消費カロリー」になることです。しかし、多くの子どもたちがどちらかに偏った結果になっていたため、ショックを受けたようでした。

授業以降、肥満体形だった男の子は自分から野菜を食べるようになり、普通体形に近づきました。また、ダイエット志向だった子の給食完食率もあがり、クラス全体の完食率が上がりました。エビデンスを伝えることが、結果的に給食指導にも繋がったと思います。

このような授業では、期間をおいて実施された確認テストでの正答率も高いという結果が出ています。エビデンスを伝え、実際に体験してみることで、学んだ内容を定着させることができるのです。学級担任だけでは、ここまでの準備はなかなかできません。栄養士さんや外部の講師と連携したからこその授業にできたと思います。

一方で、「食育は教材だけでは十分ではない」とも考えます。教材・教員・栄養士が連携することで、より効果的な食育を実現できるのです。

私は9年間教育委員会にいました。そのときに食育担当として、市内の学校に「食育推進プラン」を導入しました。センター栄養士が担当する学校に出向き、年間1時間の食育指導給食指導を実施するというものです。4時間目に授業をしてもらい、給食を実際に食べ、巡回しながら声かけをしてもらっています。

実際に成果として、副菜の残菜率が年々減っていき27.2%から15.8%まで下がった、という数字も出ました。1回の授業で食育を終わらせずに、担任も給食指導に力を入れた成果だと思います。やはり、学校現場での食育は教材・教員・栄養士、この三者の連携は必要不可欠です。

身体が成長するのは主に20歳までです。運動も大事。同じように、食事も大事です。いつまでも健康で長生きできる体を作る、という点において、学校の担う責任は大きいと思っています。知識を伝えるだけでなく、エビデンスに基づいたアプローチを取り入れることで、子どもたちがよりよい食生活に向かうきっかけとなるのです。

千葉市立作新小学校教諭・佐藤さんは、子どもたちが食に関して自分で選択できる力を育てることの重要性に焦点を当てています。実際の給食指導や食育の具体的な実践を通して、そのようにウェルビーイングを高めていくのかをお話いただきました。

給食に楽しいイメージをもつ人は多くいらっしゃいます。例えば、友達との会話、おかわりじゃんけん、たまにあるバイキング給食など、時代や地域によって思い浮かぶ思い出はさまざまでしょう。ですが、その「楽しいイメージ」をそのまま膨らませていくのは、給食指導では難しい場合もあります。その理由は以下の通りです。

① いろいろな家庭がある

家庭での食事が限定的だと、給食で知らないメニューが出てきたときに不安を感じる。不安が強い子は、なかなか食べない。

② 会話が楽しくない、できない

コロナ禍で広まった「黙食」を、今も続けている学校・学級がある。

③ 禁止事項が多い

混乱を防ぐために、ルールで固める。自由がない。

このような状況のなかで、どのように食育を進めていけばいいのか。その1つの方法として「自己決定力の育成」があります。知識があるからこそ、子どもたちは自分の行動を選べるようになります。食べる喜びを知り、自分の行動を選べるようになることが、ウェルビーイングの基礎を作るステップです。

私は、給食のルールの根底は「みんなが楽しい、幸せ」だと思っています。私が大事にしているのは主に4つです。

【すべての土台】基礎基本としての知識

・自己決定

・食を楽しむこと

・雰囲気を楽しむこと

この4つの観点を踏まえた上で、私は給食指導では「将来デートでスマートに食を楽しめるようにしよう」と伝えています。好き嫌いの多い人や、食事のマナーができていない人と食事をしたいでしょうか?将来大事な人との食事を楽しむために、給食で学んでおこうと話すことで、子どもたちにも目標意識が出ます。

また「自分で食をコントロールする」という点についても強調しています。「残していいですか?」と許可を求めてくる子には「自分はどうなりたいの?」と問いかけます。残すにしても、「嫌いだから残してもいい」ということではなく「食べられる量は人によって違うよね」という部分は大事です。「卒業までには規定量食べられるようになろう」というように、自分の中の基準を作れるように指導しています。

「自分で食をコントロールできる体験」の例をご紹介します。

茹でほうれん草作り

ほうれん草を10分茹でたもの、30秒茹でたものを比較します。「なぜこの茹で時間なのか?」「なぜ茹でたあとに水で冷やすのか?」を実際に見て、感じて、味わう時間です。人によって味の感じ方が違うということも学ぶことができます。

また、味付けのためにいろいろな調味料をおいておき、選ばせる場面も作ります。これにより、「自分はどの味付けにしようかな?」という食に対する積極的な姿勢が出ます。

こういった実践を続けていると、子どもたちの食事に対する「目」が変わっていき、結果的に残菜も減るのです。

自然と給食を食べたくなる環境設定も大切です。子どもたちのお腹が空くような工夫をすることで、食事への興味・意欲を引き出すことができます。例えば、友達とたくさん話す、自分たちで考えて動く学習を取り入れて「授業中の活動量を増やす」というのも1つの方法です。「食べなさい」というネガティブな指導ではなく、「食べたい」と思えるような指導をしていきたいと思います。

子どもたちが食に関する自己決定の能力を育てることで、ウェルビーイングが高まります。教職員は、子どもたちが食べることの楽しさを体験し、自分で選択できる力を育てるためのさまざまなアプローチを取り入れることが重要だと言えるでしょう。

登壇者の方々によるプレゼンのあとには、参加者から質問や意見を募るパネルディスカッションが行われました。

また、オンライン上で質問ができるサービス「Slido」を使用して参加者の感想や意見にも触れました。パネルディスカッションの様子を一部抜粋要約してご紹介します。(敬称略)

Q1.

自分が小学校のころは「残さず食べる」ように言われていた印象があります。現在ではそのような指導はされていないのでしょうか?食育の変化をみなさんから伺いたいです。

(佐藤)

こう指導しなさい、というものはありません。

自分自身が小学生の頃は強制力がかなり強かったが、それが暴力と言われるようになりました。一定の歯止めを管理職からかけられるので、だいぶゆるくなったと思います。

ゆるくするぶんにはクレームは出ないですよね。だから、そちらに傾く教員も多いのではないかと思います。

(古谷)

だんだん強制力はゆるみましたね。

「一口食べよう」という声かけする人はまだいいですが、最近はそれすらもしない人が増えた。黙食があり、声を出すこともしなくなってしまったと感じます。コロナが明けてどう変わっていくか、どう変わらなくてはならないのかを議論すべきだと感じます。

(稲)

第4次食育推進計画から、環境面への配慮と地産地消という概念が増した、という点が大きな変化だと感じています。新しい食に関する課題が増えていると思います。

(堂脇)

食育推進基本計画は社会情勢に応じて概ね5年ごとに見直しを行っています。例えば、第4次食育推進基本計画では、「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進といった観点が横断的な重点事項として追加されました。また、目標・具体的な目標値として、「産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の割合」や「環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民の割合」、「1日当たりの食塩摂取量の平均値」、「1日当たりの野菜摂取量の平均値」などが新たに追加されました。

Q2.

センター方式なので、学校1人の栄養教諭が2800~3000人近い児童生徒を持っている状況です。アレルギーの問題等もあるなかで、県の食育推進も頑張るとなると厳しい場面もあります。システムが導入されたり、佐藤先生のような方が増えたりすると嬉しいです。もっと現場の先生方の力を借りるなど、給食と教科等を活用してやっていく未来はあるのでしょうか?

(堂脇)

栄養教諭一人だけでは難しいところがあると感じます。栄養教諭以外の先生・保護者にも、食育への理解・関心を持っていただく必要があると思います。例えば、栄養教諭以外の先生も含め、教員養成課程などを通してしっかりと「食育」について学ぶ機会があるとよいのではないかと考えています。

(藤川)

食育をどこで学ぶのかはかなり曖昧では?「食育」とは言っていないので、教科と関連させるしかない「食育」という語があると、教員養成課程でも触れやすいかもしれません。

(堂脇)

学習指導要領上は「総論」にあります。具体的には、家庭科や社会科などの教科と関連した形での指導ができるのではないかと思います。

(古谷)

学習指導要領で示されていない以上は「食育」という名前の授業はできません。

だから私は、学校のシステムに位置づけるために、教育委員会のときに「協力してね!」という感じで「食育推進プラン」を導入しました。でもそれくらい食育は大事なモノだと思っています。「みんなで食育をやっていこう!」をどう作っていくか。そして、仕組みを作るなら教育委員会が作ることが大事です。学校だと校長が変わると変わってしまうからです。

(佐藤)

食に関する指導や食育を「やりたい」という人がやればいい。そしてその結果、国としての平均値が上がればいいと思っています。

みんなが同じように指導できることを目指すと、プロフェッショナルが求められるもの、しんどいものになってしまうのではないでしょうか。「私、食育に興味あるからやってみたいな」とPTAが動くなど、そういうふうにみんなで一丸になって進められたらいいのかなと思います。

(佐藤)

家庭科を専門にする教員は少ないこともあり、食育や家庭科の指導が難しくなってきています。

人を増やせばいいという意見もありますが、じゃあ誰が?という点が問題点としても上がっています。食育に興味のある方にどんどん関わっていただきつつ、家庭からも広げていければいいなとも考えています。

(古谷)

食育を行うことによって子どもが劇的に変わった。それが私の原点です。これからどんどん平均寿命が上がる中で、体を作って、いつまでも健康でいられる体作りが大事。そのためにも食育をみんなで意識して、全員が取り組んでいくべきことだと思います。

(稲)

マクドナルドの担当者として食育を重視しており、今後も続けていくつもりです。一方で、私たちがいくらサポートしようと思っても、社会や学校現場のみなさんに関心や意識がなかったら推進は難しいとも感じています。食育推進は協働して取り組むことが大切だと思います。

(堂脇)

食育の推進は国だけではできず、ご家庭、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者など様々な関係者がそれぞれ取り組んでいくことが重要です。そうした取り組みを通じて、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てていく必要があります。それが、結果的にウェルビーイングな社会を実現することにつながると思っています。

【ライター:教育ライター・猪狩はな】

20周年記念特別イベント 日本の教育をアップデートする!! 7回連続トークセッション!!

10月21日(土)SESSION5 デジタル時代の金融教育が開催されました。学校の先生、学生、企業にご勤務の方など様々な方にご参加いただきました。

2022年4月から成人年齢が18歳になったことで、高校生でもクレジットカードの作成ができるようになりました。これに伴って金融に関する学びの需要は高まっているものの、まだ学校教育では十分に金融教育が実施できていない課題があります。大人でも難しく感じるテーマでもありますよね。

今回は、「デジタル時代の金融教育」をテーマに、金融教育の現状や学校現場での授業の進め方などを、産官学それぞれのスペシャリストの登壇者にプレゼンしていただきました。

続いて行われたパネルディスカッションでは、学校現場の声を聞くことができる場面もありました。興味深い質問が続き、大盛況となりました。

以下、当日の様子を詳しくレポートしていきます。

※各登壇者のプロフィールはコチラ

本日のテーマは金融教育です。

高校の公民科では投資を扱うことになっているのですが、学校現場では金融教育はまだ盛り上がっていないように感じます。やらなくてはならないことと学校現場の状況とのギャップが大きいのかな、と考えております。

他方で、18歳成年制度によって、消費者教育はホットな話題です。消費者教育の枠組みの中で金融などを扱う例がありますし、消費者教育との関連で注目されているように感じられます。

そして、私たちのNPO法人企業教育研究会では、これまで色々な企業の方々と金融関係の授業づくりを行ってきました。例えば、キャッシュレス経済を取り上げた授業プログラムなどを実施しました。

それでも、「これだけでよいのか」という思いがあるのですよね。今日を機に、新たに金融教育の充実のためにできることを考えていきたいです。

本日は、このような問題意識の中で、産官学の各立場での意見や参加者の声を取り入れながら、金融教育への理解を深めていきたいです。

メルカリグループでは、フリマアプリで売り買いを楽しめるサービスやFintech、ビットコインの取引など、様々なサービスを提供しています。今回は、Fintech領域のキャッシュレス決済など身近なお金に関するところについて事例を交えながらお話をしていきます。

メルカリでは色々なサービスを立ち上げていますが、「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」ことをミッションにしています。

例えば、フリマアプリで循環型社会を作ろうとするところに、金融が組み込まれているという位置付けです。

そのために取り組む課題として「安心安全な環境を作る」ことが必要です。その一環として、教育活動を行っています。

また、Fintech関係の領域については、決済、与信、資産運用の3本柱で取り組んでいます。特に、与信の部分についてはメルカリのサービスを問題なく使えば信用が貯まるという風に、独自の与信を活用したサービスを提供しています。

教育に関する取り組み

フリマアプリを安心安全に使うプログラムを数年前に作成し、以降改良を重ねています。最近では、高校の金融教育の範囲拡充に伴い、若年層の利用者向けの啓発が必要だと考えています。

関連して、教育に関する取り組みを主に2つ行っています。

1つ目は教材のポータルサイト「mercari education」」を開設しました。そこで、教育プログラム(授業教材)を無料公開しております。このサイトでは、誰でも無料で教育プログラムをダウンロードできます。出前授業だと自社のリソース面で継続的な取り組みが難しいところがあるので、企業の立場からの情報をオープンにして教育現場で使っていただけるようにしています。

2つ目は、教育機関と連携をして出前授業や授業づくりの支援を行っています。将来フリマアプリを利用するかもしれない中学生や高校生に向けて、フリマアプリやキャッシュレス決済のサービスを題材として学べる授業づくりを行っています。金融教育としては「メルペイと考える安心安全なキャッシュレス社会」として、インプットだけの教材とならないように、実際に起きそうなトラブル事例を踏まえて、グループワークやディスカッションができるストーリー性のある教材を作成しています。

プロダクト・サービス面における金融リテラシー向上のための取り組みも重要だと考えており、プロダクトを利用する体験や教育施策を通じて、金融リテラシー向上を目指します。

私たちはお金をテーマに掲げてはいるのですが、皆さんにお金について四六時中考えてほしいわけではありません。お金よりもっと大切な悩みが皆さんにもあるはずです。この週末どう楽しく過ごすとか、家族との過ごし方とか。

私たちの置かれている現状は、「正解」がなく自分で答えを出す時代だと思います。どの会社に勤めれば良いかわからない、親の言うことをそのまま聞いて良いのだろうか、という状況は結構あると思っています。

また、学校の先生ですと、お金の問いについて「自分ができていないのに学生に教えて良いのか」と考えて行動しづらい場合もあります。

Fintech関係の話をすると、15年くらい前から家計簿ソフトがたくさんあります。むしろ、家計簿って日本にしかないものです。海外のほとんどの国では、家計を自動化するツールはあるけれど、そのうえでクレジットカードや保険をオススメする商品が付随するサービスが多いんですよね。

ただ、スマートフォンの台頭で家計簿サービスが出たものの、使いこなせている人はまだ少ないと思います。その辺のハードルをどう乗り越えるべきかが会社として悩んでるポイントでもあります。

正直、Fintechは「『絶対によいもの』が存在しない時代に、 60点を取れれば十分」くらいの期待値で扱うべきで、魔法のような期待をしてはいけないと考えています。

例えば、夫婦で家計についての 「会話」ができれば、それで満点だと思います。

お金が「家庭科」で教えられるのは、家庭ごとの差異があるからだと思います。そして、親ができていないことは子どもも見習うことはできません。ですので、当社の金融教育の中では、親のリテラシーを上げることを大切にしています。

そのうえで、重要なのは「自立」することです。これは、自分で生きていくのではなく、誰に相談すれば良いか把握しているなど、本当に困った時に頼ることのできる能力です。

最後に、ほとんどの人にとっての重要な資産は働ける能力だと考えています。

例えば、72歳の健康寿命ギリギリまで働きたいと思える状況って、仕事が好きだからですよね。なので、まずは「仕事って何」「好きなことって何」というのを、子どもたちと一緒に考えていくことが金融教育では大切だと考えています。

(注)本講演における意見に亘る部分は、登壇者の個人的見解であり、所属組織の見解ではありません。

技術は中立なので、良く使うことも悪く使うこともできる

フィンテックと金融経済教育というテーマを見たときに、キャッシュレスや金融トラブル、SNS・マッチングアプリ、投資体験アプリ、暗号資産など様々なものが浮かびましたが、いずれにせよ「技術の進展」×「金融リテラシー」がキーワードになると思います。

技術は中立的なので、良く使うことも悪く使うこともできます。

悪い方向に働く例としては、悪意のある者が技術の進展を悪用する例があります。

例えば、「高額なサーバ型プリペイドカードの番号を悪意のある第三者に教えてしまう」「口座情報を不正取得され、悪用されてしまう」「マッチングアプリなどで知り合った人に『絶対儲かる』と言われてトラブルに巻き込まれてしまう」「先払い買取現金化を利用したトラブルに巻き込まれてしまう」などが挙げられます。

こうした事案から利用者を保護するため、金融庁としては、利用者への注意喚起や金融経済教育の推進に取り組んでいます。

他方、良い方向に働く例もあります。技術の進展により金融サービスの利便性が向上し、そのサービスを利用する利用者の金融リテラシー向上につながる例が考えられます。

具体的には「アプリを使うことで支払履歴の管理をする」「株式投資をシミュレーションするアプリで、投資の知識が身につく」「家計簿アプリで支払いや保有資産を一元的に管理する」といった例が挙げられます。

こうした金融サービスの普及・活用を促進するため、金融庁としては、適切な制度整備や事業者支援に取り組んでいます。

「資産所得倍増プラン」を政府として進めています。家計に眠る現預金を投資につなげることで、ライフプランやライフステージに応じた安定的な資産形成を支援しています。

具体的には、消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設や安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実などが挙げられます。

2024年春には、関連法案の成立・施行を前提に、新たな認可法人として「金融経済教育推進機構」を設立予定です。その後、夏に本格稼働できるように可能な範囲で準備を進めています。

最後に、私としては「お金はあくまで手段に過ぎず、その先の人生をどうしたいのかが大事」だと考えています。そこに向けて、みなさんがお金の面で安心できる環境作りを目指しています。

まず、消費者教育では、消費者市民としての人間形成を目指していきます。社会の構成員として、消費を通じて社会を良くすることを考えていきます。

かつては消費者は保護の対象でしたが、2012年に成立した消費者教育推進法では自立した消費者市民であることがキーワードとなります。

では、消費者教育の観点から見た金融教育となりますと、「クリティカルに意思決定できる消費者市民の育成」が必要になっていきます。生活主体者としての経済的な生活実践力を得ることが必要だと考えています。

1つ目には、成年年齢18歳への引き下げがあると思います。成年になるということは、契約の主体者となる場合に保護の対象にはなりません。ですから、自分の意思決定に責任を持たなくてはなりません。そのため、18歳になるまでの間に消費者教育関連のことを学ぶ必要があります。

もう1つ、高度情報社会への移行が考えられます。デジタル化、キャッシュレス化、消費者トラブルの低年齢化が起きるようになりました。

以前、大学生を対象に1週間分の買い物を分析する課題を出したことがあります。35人の受講生のうち、全て現金払いは0人、全てキャッシュレスが3人もいました。また、8割型キャッシュレス支払いを利用している受講生が半数以上いました。前提として、これがZ世代のお金の使い方の現実なのです。

そうなると、金融リテラシーとともに、デジタルリテラシーも不可欠になってくると思います。

外部講師による出前授業や教材資料の提供にはニーズがありますし、様々な取り組みが実施されています。

しかし、学校の窓口や消費者教育コーディネーターにつながることができていません。

意識の高い教育現場の方は自ら情報を探しに行きます。ただ、消費者教育を普及させるならば、そうではない方にどのようにアクセスしてもらうかが鍵となります。

プレゼンの後には、参加者による挙手制でパネルディスカッションを行いました。また、オンライン上で質問ができるサービス「Slido」を使用して参加者の感想や意見にも触れました。パネルディスカッションの様子を一部抜粋要約してご紹介します。(敬称略)

Q.家庭の経済環境が大きく違う子が集まる教室での金融教育について

(藤川)学校教育の中では色々な経済状況のお子さんがいるわけで、どう対応していくかが大事です。民間企業ですとターゲットを絞ってサービス提供することが多いと思うので、ぜひ議論したいところです。

(齋藤)提案ですが、メルカリで売りに出す体験をしてみるのも金融教育の一環のように思えます。自分で稼いでお小遣いを得る体験をしてみるのも1つの方法として良いのではないでしょうか。バランスが難しいところですが、実際にサービスを触る体験をしてみるのはいかがでしょうか。

(瀧)生徒たちが卒業後就職し、収入を得ることをイメージするために、卒業後の先輩の話を聞く場を作るのがオススメです。学生のうちは、まだ世の中にどのような仕事があるのかを知らない子が多いですよね。まずは、仕事の種類の多さに触れて、どこかに自分の居場所があることを知ってもらうことを先に行うと良いと考えます。

(串田)私も卒業生の方などに「いろんな選択肢があるんだよ」と伝えてもらうのが良いかなと思います。自分の人生をどうしようか考えるきっかけになりますし、そして、お金と向き合う機会になるのではないでしょうか。

(鈴木)貧困は虐待とセットになることが多いので子どもたちのプライバシーに配慮しなくてはなりません。ただ、平均値で話しても伝わりません。「主たる生計者が失業してしまった。この家はその後何をしたらいいんだろうか」のように、自分ごととして考えられる例を提示して問題解決をさせる必要があります。クラスの中で経済環境の格差がある場合は、「しんどい」状況の子がリアルを持ち込まなくても済むようなロールモデルやモデルケースを提示するのであれば、経済環境が違う子もグループ活動などができるのではないでしょうか。

Q元教員です。学校現場との関わり方をどう考えているのかを知りたいです。

(齋藤)学校現場ではどういうニーズがあるのかを企業側からわかりにくい部分があると感じます。出前授業を1コマやってほしいのか、別のことをしてほしいのか、などの温度感がつかみにくい状態です。学校と企業がお互いに何が必要なのかが把握できておらず、今後は情報のやりとりの敷居を低くしていかないとならないと思います。

(鈴木)現場の先生方には、今のZ世代の生活実感に近づいてほしいです。何を買っているのか、どんなお金の使い方をしているのか、この子たちはここで困っているんだ、などの実態を知ってください。出前授業を行う場合、リアリティと切実感がないところに問題解決はないと思います。出前授業をイベントで終わらせないでください。

(藤川)子どもたちのニーズを捉えた上で、対応した授業を提供するのは教員として本来重要な仕事ですよね。しかし、優先順位が下がってしまって、他のことに仕事の時間を奪われてしまっております。なかなか学校現場がニーズを捉えられる状況になく、私たちにとっても大きな課題です。

本日は大変興味深いお話をどうもありがとうございました。色々な論点が出て、これからあと2、3時間議論するともっと深まるのではないかとも感じますね。

それぞれ宿題を持ち帰り、金融教育について考え深めて実行できる機会があれば、と考えております。

こういう形で今後も色々な方とお話をしながら、教育実践につなげていきたいです。

【ライター:藤川研究室2018年修了生 遠藤茜】

連携授業にご協力いただいているパートナー企業さまへの訪問企画。

学生インターンはまだ夏休みの9月20日は、

株式会社セールスフォース・ジャパン (以下Salesforce)さまへ訪問してきました。

「オハナ」(ハワイの言葉で、選ばれた大家族の意)の精神で満たされた温かな社員の方々。

高級ホテルのように洗練され、ポリシーに基づき徹底された空間は圧倒されるばかり。

社会経験が(それなりに)長い職員たちも度肝を抜かれた一日でした。

学生もきっと憧れを抱いたSalesforce。そんな会社訪問の様子をお届けします。

学生一人一人名刺交換。名刺交換後、少し会話をすることで場が和みますね。

Salesforce社会貢献部門の丸野さん、アジェイさんが優しく会話を引き出してくださいました。

実はこの日はSalesforce社内での助成先報告会。

助成先の1団体として事務局長竹内が登壇し、活動内容を紹介しました。

活動報告会の後半はパネルトーク。活動内容だけでなく、企業教育研究会の働き方なども話題に。

(ちなみに、私たちの組織はフルリモートも可能な体制で、沖縄在住の職員もいます)

和やかに進行するパネルトークでは、企業教育研究会の立ち上げに関わった職員の古谷も飛び入り参加。古谷曰く、学校の通常授業ではなく企業教育研究会が授業を届ける醍醐味は、誰か一人でもいい、内容に刺さる子どもがいて、「こんなに変わる子もいるんだ!」という奇跡を目の当たりにする一期一会の喜びとのこと。

竹内も、自分たちの周りだけでなく、これからは、活動を通して日本の世の中を変えていきたい!と意気込みを伝えました。

Salesforceが会社として大切にしている価値観(コアバリュー)が5つ(信頼、カスタマーサクセス、イノベーション、平等、サステナビリティ)があり、ビジネスは社会を変えるための最良のプラットフォームであるという考え方があるとアジェイさん。会社として利益を上げる部分と、社会貢献と両方あり、会社は成長していくと説明がありました。

今回、学生インターンのために社員の方4名が社員ボランティアとして参加くださいましたが、こういう時間や助成プログラムも、全て社会貢献の取り組みの一つとして行っていただいています。

| Salesforceさまは社会貢献理念の『誰もが平等に質の高い教育にアクセスでき、将来の選択肢を広げられるような、豊かで平等な社会の実現』を目指し、就業時間の1%・株式の1%・製品の1%を社会に還元する「1-1-1(ワンワンワン)モデル」を実践しています。 Salesforce社会貢献について▷ https://www.salesforce.com/jp/company/philanthropy/overview/ |

それぞれのボランティア社員の方の自己紹介の後、学生から質問タイム。

様々なキャリアをお持ちの社員さんから、貴重な経験を聞かせて頂きました。社員の方々からのアドバイスを少し紹介します。

今までの失敗と、そこからその失敗をどう次に繋げていったのか。

とのこと。ドキドキの失敗も暴露いただいた⁉具体的な内容はオフレコです。

趣味と仕事が繋がっていると思う瞬間はありますか?今、学びと趣味と両方でき楽しいと思っていますが…

考え方は、人それぞれでした。趣味も年齢と共に変化しますし、いつ何をしていても人生の糧にはなる気がしますね!

世界のSalesforceの各拠点にはSalesforceTowerと呼ぶオフィスがあり、必ず自然の緑が見える場所に会社を構え、外の景色と中の景色を融合させるデザインになっているというオフィススペース。写真にある素敵な空間は、お客様をお迎えするオハナフロア。オハナフロアは、どのSalesforceTowerでも一番景色のよいエリア(最上階)に設けられ、来ていただいたお客様に還元することもコンセプトの一つとのことです。ちなみに、東京オフィスは和のテイストを意識したデザイン&インテリアになっています。

フロア内の植物は全て本物です。心安らぐ雰囲気は、フラワーショップの華やかなお花というよりも、何種類もの野の植物が集まっているから?植栽の周りには、小川のような水景設備や、空を意識した優しいライティングが。

執務空間は、高さを変えられるデスクや、マインドフルネス(瞑想)室があり、ユニバーサルデザインの表記が随所に見られました。執務フロアにも多くの緑が配置され、デスクなどにも、なるべく自然素材を取り入れているとの説明があり、デジタルの最先端企業が、自然や緑をとても大切にされていることは新鮮で驚きでした。

なんと、お客様と社員のためにバリスタが常駐‼バリスタは複数階にいらっしゃるそう。

設備の一つ一つが上質で高級ホテルのようでした。

●オフィスに専属のバリスタやパティシエがいたりマインドフルネスルームが設けられていたりと、社員が快適に過ごすことのできるオフィス作りがされていてすごいと思いました。

●お手洗いを使用した際に、ジェンダーニュートラルの表記があったり、扉が押すだけで自動で開閉していたりして、ユニバーサルデザインにこだわっているという印象を受けました。

●社員同士がコミュニケーションを取れるように、カフェといった様々なブースが用意されていたこと(に驚きました)。

●私は企業のイメージが、広大なオフィスにたくさんのデスクとパソコンが並べられ、時間に追われながらたくさんの社員が仕事をしているというものでした。実際は、社員の働きやすさを優先した設備や制度が設けられており、社内の雰囲気はとてもリラックスし過ごしやすそうでした。

●会社の資金や時間、製品の1%を社会貢献にまわしていたことを初めて知りました。

●お話を聞かせてくださった方々のキャリアや転職の多さ、IT企業と言ってもこれほど沢山の専門分野が別れていることに驚きました。

●それぞれが与えられたタスクをこなせるように計画を立て仕事をしていることを知りました。

●外資系は激務で休みもあまりないと思っていたが、人間工学に基づいて作られた椅子を取り入れていたり机の高さが変えられたりと、生産効率を上げてフレキシブルな働き方ができる職場だと思うようになった。

●外資系の企業と聞くと英語が得意な人ばかりが集まるというイメージがあったが、オフィス内の業務は多岐にわたり必ずしも全員が英語を得意としているわけではないことを初めて知った。

●BtoBの企業とは普段生活する中で関わる機会がないため、会社についてはもちろん、社員さんの実際の声を近くで聞けたことが良かった。様々なバックグラウンドを持つ社員さんの話を聞いて、今までやってきたことがどこかで繋がって予想外の道が拓ける可能性もあるなと勇気づけられた。

この度の学生インターンの企業訪問につきましては、お忙しい中、株式会社セールスフォース・ジャパンの丸野さん、アジェイさん、水野さん、ボランティア社員の川島さん、植田さん、鈴木さん、吉岡さんに多大なるご協力をいただきました。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

会社として大切にしている考えを設備面でも制度面でも徹底することは費用面も含めなかなか難しさもあると思いますが、それを諦めず本気でやり続けていらっしゃるという印象を受けました。私たちも自分たちの思いを改めて振り返る機会になりました。

学生たちにとっても、刺激に満ちた有意義な時間となりました。本当にありがとうございました。

NPO法人企業教育研究会(ACE)は、20周年特別企画「日本の教育をアップデートする」を開催中です。7月15日に行われたSESSION 4 のテーマは「STEAM教育」でした。「STEAM教育のアップデート」について、学生たちは何を思ったのでしょうか? こちらの記事では、日頃からACEの活動を支えてくれている学生インターンによる「楽屋裏トーク」をお届けします。(聞き手:山田恵李/ACE職員)

※ SESSION 1 #起業家教育 編 はこちら。

※ SESSION 2 #主権者教育 編 はこちら。

※ SESSION 3 #いじめ 編 はこちら。

今日はオンラインでの開催です。よろしくお願いします。ケントさんとミクさんは、前回に引き続きご参加いただいています。アヤネさんは #起業家教育 編と #主権者教育 編にもご参加いただいています。ありがとうございます。

よろしくお願いします。全回参加の皆勤賞です。

ケントさんに続く参加率です。

SESSION3では司会を務めました。よろしくお願いします。

早速ですが、SESSION4のテーマは「STEAM教育」でした。イベント前はどのようなイメージがありましたか?

続きを読む20周年記念特別イベント 日本の教育をアップデートする!! 7回連続トークセッション!!

7月15日(土)SESSION4 STEAM教育が開催され、学校の先生、学生、企業や官庁、自治体にご勤務の方など57名の方々にご参加いただき盛況のうちに終了いたしました。

STEAM教育とは、日常の中に課題を見出し、楽しく学ぶこと。

授業の中で、教科の枠を超えた時間を部分的に取り入れることでもSTEAM教育は実践可能との紹介が。

トークセッションでは、学校へ広く展開するための糸口がつかめたのではないでしょうか。

以下、当日の様子を詳しくレポートしています。

※各登壇者のプロフィールはコチラ

第4回目は、STEAM教育をテーマにしました。STEAM教育自体は比較的新しい言葉ですが、企業教育研究会では、かなり以前よりソニーさんをはじめ、IT系の企業の方々とも、その時点その時点の新しいテーマに基づいた教材を作成し、出前授業等を実施してきました。

現在は、高校で探究的な内容が入り、科学教育も充実してきています。またSTEAM教育という概念もよく知られるようになりました。教科領域横断の学習が大事だということも、浸透してきていると考えています。

しかし、科学がどんどん進んでいく中で、教育が少しずつ変わるだけでは全然追いつかないとも思っております。従って、改めて民間企業の方などの力もいただきながら、教育をどう変えていくかを考えなければと感じています。

政府は「GIGAスクール構想」を中心に、関係省庁を挙げて学校現場のデジタル環境を整備しています。

経済産業省(以下経産省)の「未来の教室」※1プロジェクトは2018年から始めたものです。GIGAスクール構想が始まったのが2019年の12月です。

STEAM教育の背景は、2020年代の学習指導要領の中に全て入っています。この構想を実現化するため、経産省が参入しデジタル環境を揃えようと、文部科学省(以下文科省)と一緒に予算取りをし、連携してきました。

1人1台端末を持つことは、個別最適化として効果があり、また、国境を越えたコミュニケーションや効率的な調査なども可能となります。ネット上の情報収集に制約がなくなり、その地域の蔵書量に左右されない学習環境も整備できます。

これからのGIGAスクール時代、学校での学び方は、対面、オンライン、オンデマンド、ライブの4つに分けられると考えています。子どもたちが、一斉に授業を受けテストされるサイクルではなく、ほとんどの知識の注入プロセスは、オンデマンドの(オンラインの)スクリーン越しの話で済むようになる。

ですが、GIGAスクールはそれだけではなく、先生との個別の時間や、学校の枠を超えたプロジェクトなど、様々な時間の使い方を目指しています。

その目的の一環で行っているSTEAMライブラリでは、最新のテクノロジーの話題や、その入口として簡単な指導案のヒント等、企業や研究機関等の連携を通じて200以上のコンテンツを提供しています。

こちらは、今年から活用いただく学校を募集し実証事業を進めています。コンテンツは完成形ではないので、先生に授業でどう活かすのかを考えていただく予定です。これらは教科横断的なコンテンツなので、このまま授業で使えないところがみそでもあり、難しいところでもあります。

https://www.learning-innovation.go.jp/

今日のテーマの中でこういう話をしたいのですが、技術家庭と保健体育と情報と公共と特別活動、基本的に主要5教科から外れたものが、これから主役になると私は思っています。これらは大学に進学すると、学部や学科の名前になるものばかりです。

例えば部活も、適正な子どもへのレギュレーション(ルール)や労働環境のもとでやられるべきですが、教育課程に入れてもいいぐらい価値のあるものだと思っています。

例えば、一日90分という時間の制限を設けて、90分の部活でも全国大会に行く高校のラグビー部の話ですが、彼らは日々のトレーニングをしっかり科学的な根拠で詰めています。何のためにこの練習をするのか。自分の強みは何か。いつまでにどのぐらいパフォーマンスを上げたいか。そのためにどういう栄養を取り、何をトレーニングするか。また、試合中のコミュニケーションが有効に取れているか、その国語力を鍛えるために録音し、無駄がないか、もっと効果的にできるだろうと検討しています。

もうそうすると、立派な仕事できる人たちが育ってくる国語の授業になります。

また、プレーを完成させるため、パスをどの速さで回す必要があるか数値化し、そこを超えられるように練習をする。こういうことを、高校生たちが自分の言葉で語り、考えるようになります。

あとは、料理が好きとか、将来の食の仕事に就きたい人もいると思います。天ぷらであれば、どのぐらいの厚さの衣をつけて、何秒間油に入れるか。それは全て科学で説明ができます。一流の料理人は、365日どんな気候条件でも、同じパフォーマンスを出す。つまり方程式の中の変数を毎日毎日変え、最後同じ状態に持っていく。そういう科学だということです。

そうやって組みだしたら、めちゃくちゃ面白いわけです。

では、家庭科の授業がそのように組み込まれているか。理科の先生と家庭科の先生が一緒に授業を作っている風景って、少なくとも私は見たことがないです。

STEAM教育は、主要5教科やそれ以外の学びなど、こういうものが掛け算される状態かと思います。

ただ私は、小難しい先端技術の話題だけがSTEAM教育とは思っておりません。もっと身近だと思います。

STEAMって結局スポーツが好きとか、料理が好きとか、何でもいいわけです。

私も様々な場で仕事をしてきましたが、仕事の対象になるものについて、歴史も考えなきゃいけない、地理も考えなきゃいけない、数字的にものを考えなきゃいけない。あと人と効果的にコミュニケーションを取らなきゃいけない。全部一環で繋げないと理解できない。私の中でのSTEAMってそういうものだと理解しています。

要するにその仕事をするための学び、仕事を生み出すための学びと捉えています。

世の中にはこの通り、たくさんの面白い課題があり、私達が日々感じているこの興奮を、学校の現場でどう子どもたちに経験してもらうか。子どものときに経験することで、大人になっても勉強し続け、大人になっても、課題に対し、この場面で縦糸と横糸は編み込めるんだと気づける面白さや感動を、幼い頃から染み込ませてあげたい。

そんな思いを私達も持ちながら、STEAMというキーワードで、文科省とも一緒になって教育改革を進めています。

ソニーグループ株式会社(以下、ソニー)は、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」をPurpose(存在意義)として掲げています。このPurposeを実現するためには、前提条件として社会や地球環境があり、それらがないとソニーの活動自体ができないという考えの下、社会貢献活動を行っています。

ソニーは創業者の時代から、次世代を担う子どもたちに向けた理科教育支援を始めていました。現在は、For the Next Generationをスローガンに掲げ、世界各地で様々な活動を実施しています。

CurioStep with Sony

名前の通り好奇心を育むプログラムとして、科学にとどまらないエンタテインメント等、ソニーのそれぞれのグループ会社が持つ強みを活かしながらワークショップを提供しています。こちらはグローバルで同じ名称を使い、様々な活動をしています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/curiostep/

感動体験プログラム

こちらは、日本国内限定で実施しています。教育の体験格差を課題に掲げ、その解消を目指しスタートしたプログラムです。

例えばアニメーションのワークショップや、ミュージカルのワークショップ、プログラミングの機材を使ったワークショップ、自律型エンタテインメントロボット「aibo」を使ったワークショップ等、様々な形で提供しています。学校の放課後の体験機会の拡充を目的とした取組みもしています。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/kando/

感動体験プログラムは「単発プログラム」と「長期プログラム」の2つのタイプがあります。

長期プログラムは、約半年間に、複数回の違う種類のワークショップを提供します。さらにはスタッフの方々向けに、対話会を実施して体験活動を継続的に実施するための体制強化を支援しています。長期プログラムではロジックモデルを整理し、半年後の理想とする子どもの状態を踏まえ15個のコンピテンシー(行動特性)を設定。伸ばしたい能力に対し効果があったか評価をしています。

その結果では、やはり1回ではなく継続的に体験機会を提供することは重要で、子どもにとってインパクトがあることが示されています。

活動は、 ソニーだけで実施するのでなく様々なプレイヤーと一緒に組むことも重視しており、自治体の方や、他企業の方とも進めようとしています。社内でも悩みながら進めているところですが、コレクティブインパクト※2と呼ばれるようなものを出し、モデル化していきたいと思っています。

アステラス製薬退職後に勤務した筑波大学では、私が企業出身なことから、就職支援キャリアセミナーや、ビジネスリーダーズセミナー、大学発ベンチャーの起業家教育等、企業が絡むような教育の授業も担当しました。

未来が描きにくいVUCAの時代、こういう時代を生きていく次世代の若者にとって何が必要かというと、自ら人が行わなければいけない仕事を見いだし、遂行できる能力を鍛えていくことと考えます。気象変動問題や人権問題を含む世界的な課題、世界様式、テクノロジーの進展、将来の社会のあり方など様々な観点から、本当に今やらなければいけない研究課題を見極めることができる人材。大学院の教育として、こういう社会の持続的発展に向けたイノベーションの創出に貢献できる次世代グローバルリーダーリーダーを育てようとしています。

学生に、イノベーションについて何をすべきか問われた時は、研究成果を社会の価値に変えていくために、何をしたらいいのかを考え実行することと説明しています。

しかしながら、研究成果や技術の積み上げだけによる理論では、多くの人を納得させることは難しいです。そういった意味では、文理融合型の実務教育というのをしっかり行っていくということが大切だと考えています。

STEAM教育とは、特別な事を新たに始めるというのではなく、教員が働き方に5%ルールを意識して、その中で自分プロジェクトに挑戦したり、遊び心のある自由闊達な教員間の連携等を行うことにより生まれてくるものなのかもしれない。

授業についていけない子どもに補習授業があるように、特殊な才能を持つ子どもにはその能力に対応した教育が与えられるべきと思います。子どもの生育には個人差があり、年齢という枠だけで同じ授業を受けるのは、生育の早い子どもにとっても遅い子どもにとっても不幸なことではないかと。

能力の違いを率直に認め、ふさわしい教育を与えることが教育の機会の均等だと思います。年齢、性別、人種、学歴に基づかない、個人の能力の評価こそが、アメリカの大学がここまで大きな飛躍を遂げてきた理由の一つだと私は考えています。

スタンフォード大学には12歳で大学に入学し、16歳で大学に入り、18歳で教授になった同僚もいました。彼は能力的に抜群で、年上の大学院生を指導しながらたくさんの研究費を獲得している。

少子高齢化がものすごい勢いで進む日本には、年齢という差別がもたらす学問的社会的な損失について認識し、真剣に対応することが急務ではないかと思います。千葉大学は、学部先進科学プログラムがあり、飛び級入試をやっている大学です。日本全国で、8つの大学が実施し、千葉大学は1998年に先陣をきって始めました。また現在、私の方で、大学院でも最短3年、通常4年で博士課程を早期修了する大学院先進科学プログラムを進めています。

学問に対して特殊な能力を持っている彼らは、きっと好きこそものの上手なれに基づいてスキルを磨いていると思います。そういう特別な能力を切磋琢磨して欲しいと思う一方で、さらに、STEAM教育を受け、多様性や創造性を獲得したら、我が国の将来を担う素晴らしい人材になってくれるのではないかと期待しています。

slidoを使用して参加者の感想や意見も拾いながら、質問については参加者の挙手制でパネルディスカッションを実施しました。一部抜粋要約してご紹介します。(敬称略)

〇これからの教員の立ち位置や役割の変化について

(浅野)知識のインプットは自分でやるものという前提で考えています。大人になっても勉強し続けるにはその方法になると思います。そう割り切った後で、縦糸と横糸の繋がりや、違う見方等をつまびらかにし驚かせてあげる。そういう存在として先生はとても重要と思いますし、また、励ますということもとても大切と思います。

(森)子どもによって何に関心があるかは全く違うので、いろいろなものに挑戦できる環境を整えるのが大切と思います。実は、今日は紹介していないのですが、小学校向けに年間通して実施するシネコポータル・ワークショップ※3というプログラムを実施しています。プログラムの講師は、子どもの質問に対し、敢えて答えを出さず、「自分でやってみて、どうなったか調べてごらん」と伝えています。子どものころから、そういう経験をすることが大切と感じます。

(三好)小学生とはいえ、今は分からないことはネットで調べたりできるので、こうすればわかるというプロセス(調べ方)を小学生でも知ることが大切と感じる。また、ChatGPTでもそこそこのコミュニケーションはできる時代なので、(子どもに対して先生の役割としては)感情を伴う、寄り添うコミュニケーションが必要と思います。

※3 シネコポータル:https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/12113/

〇STEMからSTEAMへ。Aが入るということについて

(藤川)Aがアートなのか、リベラルアーツなのかということがあると思います。

(浅野)私の方はリベラルアーツと感じています。社会の人文的なことと技術が掛け合わされ仕事が成り立つということで考えると、(Aは)学校生活そのものという気がします。

(森)STEAM教育のワークショップを提供していますが、これはS、これはTという分類はしていませんし、分類できないと思います。ソニーは過去には科学教育、理数科教育の取組みを進めていましたが、STEAM教育への支援ではソニーの強みであるテクノロジーとクリエイティビティを活用しています。単に工作をするのではなく、自分なりの作品を創りましょうとか、クリエイティビティを使って新たに創り出す面が強い(Aを意識している)と思います。

(三好)これだけデジタルな時代なので、感性に訴える、そういう芸術的な要素は必要と思います。

〇企業同士が協力して課題に対応する

(森)企業もいろいろな支援を実施していますので、是非活用して欲しいです。一方で、企業の取組みは一社一社それぞれが支援を行っています。より大きなインパクトが生み出すため、企業がまとまって大きな課題に対応するような取組みは企業にとっても良いのではと思いますので、ぜひ進めていきたいなと考えています。

総合的な学習の時間ができたことに非常に意味があると思っています。それまで、教科の中ではやるべきことが学習指導要領で基本的に決まっていて、自由に使える時間はなかなか作れなかったわけです。ですが学校の裁量で、課題研究的な学習をしようと思えばできる時間ができたということです。2002年度に新設されてから20年。この時間をどう活用するかが問われています。

教員が例えば週に20時間授業を持っているならば、そのうち1時間2時間でも面白そうな課題を持ってきて授業ができるみたいな形になれば、かなり見えてくるのかなと思います。全ての授業を変える必要はないと思います。5%くらいで十分ではないかと感じます。

学校教育では、やはり各教員の方々は、たまに今までと違ったアプローチの授業を考えてみたらいかがでしょうかということが一つのポイントと思います。学校運営をされている方であれば、決まったことやっているところが多いという話もありましたが、本来は学校の裁量でやれるはずです。

例えば、千葉大学教育学部附属中学校では、総合的な学習の時間は基本的に全てゼミ制です。

学年関係なく、希望するゼミに入って半年ぐらい。先生もガチガチに学問的なことをやる先生もいれば、趣味のこと、アイドルゼミなどをする人もいます。そういうゼミを自分の担当教科とは関係ないけどやってみようという、そういうことだとうまく全体が遊びになります。

そういうような教育課程の編成も今の制度であればできるわけです。ですので、個々の教員レベルでできることもあれば、学校レベルでできることもある、地域レベルでできることもある。けれども、今学校現場は忙しくて負担が大きすぎることもあるので、教材やアイディア、誰かの助けとか、いろいろな人と協力して回しているということが現状かと思います。

その中で企業とかNPO等とのコラボも一つの選択肢になってくると思います。

そんなふうに、できそうなことからちょっとやってみるというように受け止めていただければと思います。

参加者からの感想

(たくさんのご意見、ご感想をいただきました。一部抜粋でご紹介します。)

|

【イベント中slidoより】

|

|

【アンケートより】

|

NPO法人企業教育研究会(ACE)は、20周年特別企画「日本の教育をアップデートする」を開催中です。6月17日に行われたSESSION 3 のテーマは「いじめ」でした。いじめ対策のアップデートのために私たちにできることは何か? こちらの記事では、日頃からACEの活動を支えてくれている学生インターンによる「楽屋裏トーク」をお届けします。(聞き手:阿部学/ACE副理事長)

※ SESSION 1 #起業家教育 編 はこちら。

※ SESSION 2 #主権者教育 編 はこちら。

お集まりいただき、ありがとうございます。今日は、どうぞよろしくお願いします。はじめに、簡単に自己紹介をお願いいたします。

よろしくお願いします。大学院の博士課程で、いじめ予防教育として授業の開発をしたり、いじめのメカニズムを研究したりしています。

修士課程にいます。いじめに関する教材開発が研究テーマです。「楽屋裏トーク」への参加は3回目で、皆勤です(笑)

学部4年です。いじめが専門ではないのですが、ACEでは学生で新しい授業の企画を立てて活動しています。「翻訳」をテーマにした授業を構想中です(※1)。

それでは、早速お話をうかがいます。「いじめ」という問題が重要であることは疑いようもなく、みなさんもこれまで様々なことを学んできたことと思います。一方で、当日はゲストの方々から新鮮なお話も聞けたように思っています。みなさんは、どのように感じましたか?

続きを読む6月17日(土)20周年記念特別イベント 日本の教育をアップデートする!! 7回連続トークセッション!!

SESSION3 いじめ が開催され、当日は学校の先生、学生、企業や官庁、自治体にご勤務の方など62名の方々にご参加いただき盛況のうちに終了いたしました。

みな、「いじめをなくしたい」と思っている。

でも、いじめ問題はなくならない。これは一体、なぜなのでしょうか?

『いじめ対策の常識を変える』との意気込みで開催した本イベント。解決の糸口は?以下、当日の様子を詳しくレポートしています。

※各登壇者のプロフィールはコチラ

本年度7回企画している20周年記念イベントも、3回目を迎えました。

繰り返しになりますが、2003年NPO設立時より、毎月いろいろな方をゲストにお招きし、授業づくりに役立つ知見を学ぶ研究会を実施しています。

そして、本年度は日本の教育をアップデートする‼というテーマを掲げ、もっと広く多くの方に関わっていただき、今までのやり方と違うところに向かうようなきっかけを作れないかと思い、規模を拡大してお届けしています。

今回のテーマはいじめです。この問題は授業作りに直接関係しないように思われるかもしれませんが、授業の中で子どもたちがどのように処遇されるかは、いじめにも大きく関わりますし、当然、いじめを防止するような授業も作っていかなければなりません。

私自身も様々な自治体などでいじめの調査に入らせていただいたり、委員会をしたり、我々の問題意識として、もっと何かしたいという意識が強くあります。

なかなか進まないいじめ対策に忸怩たる思いを抱きながら、実践的なあるいは実効性のある取り組みができないかと、いろいろな提言もしています。

本日は、産官学それぞれの立場からご登壇いただき、いじめ対策のアップデートとして、「どうしたらできるのか」ということを、皆さんと一緒に考える機会にしたい。

いじめ防止対策推進法が成立し、今年で10年になりますが、まだまだ進展していない現状があります。この節目の時期によい議論をし、それが各地での対策に繋がることを願っています。

私は発達心理学を専門に研究しています。

いじめ問題は、多くの場合は臨床心理学や、いわゆるカウンセリングを専門とされている先生方が関わることが多くなりますが、臨床心理学では、いじめをする人たちの共感性を高める、あるいは被害者が助けてと言えるような足りないスキルを補っていく…。というようなアプローチが多くなります。

一方、私達は(発達心理学では)、いじめの加害者も被害者も、その能力を持った存在だと考えています。発達とは、何かできなかったことができるようになる過程を指します。例えば、歩けなかった子が歩けるようになったり、他人の気持ちを考えられるようになったり、難しい問題が解けるようになることです。

とは言え、発達は常にポジティブなものではなく、問題も引き起こすことがあります。

例えば、9歳から10歳になると、相手の気持ちを理解する能力ができます。相手の気持ちを考えられることは、とても良いことではと思う方が多いと思いますが、逆に考えると、この能力が悪用されると、わざわざ相手が嫌がることを考えられるようになり、この時期にいじめが深刻化してきて、自殺なんかも出てき始めます。

少しショッキングかもしれませんが、発達することによって自殺も可能になるということです。

いじめは4つのフェーズに分けて考えるべきなのではと私たちの研究室では考えています。

それは、発生、深刻化、解消、予後の4つです。

その中でも、予後が重要で、解消したらみな、めでたし、めでたしとなりがちですが、被害者はその後もずっと苦しみ続けて、50 歳時点のうつ発症率や自殺傾向が2倍以上高くなるという研究もあり、結構後を引くことがあります。ですので、いじめが発生してはいけないとすると、(教師も子どもも)隠したくなるかもしれませんので、起きることは仕方がないけれど、深刻化を防ぐということを重視しています。

では、どういうときにいじめが深刻化し、頻度の高いいじめに移行していくかという視点で見ると、今のところ、私たちの研究では7つのリスクファクターということを見つけています。

特に被害経験がある者が加害者になっていくというところは、(4つのフェーズの)予後がきちんとケアされていないことの結果ではないかと感じるところもあります。したがって、こういうところは、今後の研究で、きちんと見ていきたいと思います。

(1)いじめに遭っている子どもの割合

私達の研究室は、(調査の際)過去3ヶ月のいじめの被害の実態を小4〜中3の子どもたちに聞きます。

調査結果では、一番多い学年で50%弱ぐらいの子たちが過去3ヶ月の間にいじめに遭っていると答え、その割合は学年が上がるごとに減っていきます。しかしながら、より深刻ないじめである「週に何度も(いじめに遭っている)」と答えた子たちは学年で差がなく、大体1割前後と出ています。

今まで何回も調査をとっていますけれども、深刻な事例は大体どの学年でも1割前後ぐらいいるってことがわかっています。

(2)加害者の特徴

加害者の特徴は、調査の中で毎回繰り返し同じ結果が出ています。

簡単に言うと、加害者は教師や親との関係がよくなく、教師との接触頻度が低いです。

この結果から加害者がどういう生徒と考えると、もしかすると大人から目や手をかけかけてもらってないお子さんなのかもしれないと考えられます。したがって、いじめに介入する際、加害者が判明している場合は、教師が加害者との関わりの頻度を上げることが具体的な対応策になっていきます。

(3)いじめが起きやすい場所

どこで被害に遭うかは、先生がいない教室、また学校外でも被害に遭っています。時間帯は休み時間と放課後が多い。例えば、この調査校においては、チームで対応し休み時間の教室で、なるべく先生がいない時間を作らないようにしてもらうことを提案しました。

(1)介入は一律に

いじめが問題化する時は法律で定められている組織的対応がなされてないことが多く、例えば、あるクラスだと対応してもらえるのに、別のクラスでは対応してもらえないといったようなことが起きてきます。

そのため,個々の教師の能力に依存しない、介入の基準を一律にしておくことはとても大切と考えています。さらに忙しい学校の中で現場の負担を増やさないことも大事なので、どうすれば可能かを考え、アプリの開発もしています。

(2)アプリの開発

アプリでは、先述の7つのリスクファクターの内、以下3つのファクターを使用しています。

①先生に一度相談しているのに解決していない →(子どもの絶望感が深まる。)

②被害者が教師との関係が良くないとき →(先生の近くに居ないので、いじめられる時間が増える。)

③関係性攻撃(仲間はずれ、陰口)が行われているとき →(暴力は分かりやすく介入されやすいが、関係性のいじめは軽く見られやすい。しかし、仲間外れや無視は子どもにとってより辛い、しんどい面がある。)

上記指標について問題があれば黄色と赤で警告し、基本的に、その学校の教師全員が、手を入れる必要があることが視覚的に一目で認識、共有できるように作成しています。

(3)アプリの効果

(私たちの事例では)データを共有し、担任の先生だけではなく、校長先生にも知ってもらい組織で対応すると、アラートの問題に対し、平均で50%の(いじめ)解消率です。また、(関わりの頻度を上げるため)声掛けをお願いした場合は、解消率上昇と教師接触頻度には正の関連が見られました。

発達した能力の影響は、子どもたちがどういう環境に置かれているかがとても重要になってきます。

例えば自分が誰かをいじめないと、誰も助けてくれない、大人は信用できない、先生もあてにならないような状況に置かれ、周りもいじめをしているのを見ると、誰かをいじめる方向に(能力を)使おうと思うかもしれません。

逆に必ず先生に相談したら助けてくれる、良いことをしたらクラスで認められる雰囲気があれば、それを良い方向に使う人たちもいると思います。

私たちがお願いしているのは、特別なプログラムを入れるようなことではなく、普段先生方が実施していることを再確認していただき、少し増やしていただくことです。できれば加害者の子とか被害者の子に会ったら、違うクラスの先生だったとしても声をかけてほしいということをお願いしています。

それからこれらの取組は、他の問題にも波及効果があると思っています。(いじめは)不登校、欠席行動と強く関連し、特に心理的苦痛が関係していると言われています。なので、いじめ対策をすることは、当たり前の話ですが、不登校の問題とかにも直結してくる問題だと思います。

私がいじめ問題に取り組んでいるのは、一言で言うと、自分がいじめ被害者だったからです。

小学校5年生ぐらいの頃からいじめを受けるようになりました。猫背や体が小さいことなどからからかわれ始め、中学校でも制服を切られたり、小中でメンバーが変わらずつらいこともあったりしたのですけど、やっぱりそういう経験があって、苦しいときほど相談できないというのがまず率直にありました。両親に心配かけたくないから黙っていた方がいい、そんな気持ちや、大ごとにしたくないから先生に言わないとか…。

ただ、今の活動で一番自分に繋がっているのは、何も自分は言わなかったけど、助けてくれた先生がいたことです。1人でも大切に思ってくれる人がいたら生きていこうってやっぱり思えます。そういう感覚があって、今の苦しんでいる子どもたちにも誰かが手を差し伸べられるような当たり前がどんどん作られていけば、きっと社会は変わると思っています。

今でも子どもが自死をする事案はありますし、もっともっと社会を変えていかなければならないと思っています。苦しい時に声を上げてもいい、安心して相談できる、そんな当たり前の環境を作ろうと思っています。

私は元々この千葉大学の卒業生で、藤川先生のもとで学びました。大学で学んだことも含めて、社会にお返しできればなと思って今日まで活動してきました。自分にも他人にも手を差し伸べる社会を作っていこうというのが、今自分で考えている取り組みです。

私は、1982年12月に富山県で生まれ、千葉大学教育学部、それから教育学研究科を修了いたしました。その後民間の会社リクルートに勤めたのですが、2015年に退職し、その後NPO法人企業教育研究会の活動に関わりながら、起業(スタンドバイ株式会社)もしました。現在約7年間、いじめ問題の活動を続けています。

「助けたいとき、助けてほしいとき、いつでもどこでも報告・相談できる環境をつくる」、これがスタンドバイ株式会社のビジョンで、実施していることは主に3つです。一つは、いじめ防止事業の開発と実践、二つ目はStandbyという相談アプリの開発提供、三つ目は、子どもの日々のリスクを把握するシャボテンログというアプリの開発です。

私は教育が一番大事だと思っています。当初からシステムで全て解決することは難しいと考えていました。

教材『私たちの選択肢』は、いじめ等の防止に寄与することを目指し、千葉大学の藤川先生、敬愛大学の阿部先生、あと柏市教育委員会と、産官学で開発しました。こちらは、傍観者、いわゆるいじめを見た人が行動できるような授業として、ただ単純に答えが出るものではなく、授業を受ける子どもの選択肢によって結果が変わるような工夫をしています。こちらは、今年度は400回ほど、オンラインオフラインで授業をしています。後は無償で配布し様々な場で使っていただいています。

また、「いじめや人権、話し合おう、変えていこう。Changers(チェンジャーズ)」プロジェクトからも、もっと広く多様性のことなど、対話を生む教材として現在10テーマの教材が無料公開されています。

◆『私たちの選択肢』◆

無償配布教材はコチラ

https://standby-corp.jp/about/forschool/watashitachinosentakushi/

◆『Changers(チェンジャーズ)』◆

無償配布教材はコチラ

https://wearechangers.jp/index.php

児童生徒向けの「Standbyアプリ」は、匿名で名前を明かさず、子どもが信頼できる大人に相談できる報告・相談プラットフォームです。これは、もともとアメリカで広がっていたもので、初代代理店として日本版をリリースしました。

これは、誰かを助けたいと思っている子どもが、信頼できるところに相談できないか、教育委員会もそうかもしれないですし外部のカウンセリングのチームに相談する、そういう体制を作ろうと思い取り組んできました。

2022年度からは、自社でシステム開発・運用を開始し、日本の子どもたちがより相談しやすくなりました。現在は1,072校に使っていただいています。

導入自体も増えていますが、2022年度は前年度比約4倍の8,000件ほどの相談があり、子どもたちが相談しやすい環境ができてきたと感じています。

「Standbyアプリ」 https://standby-corp.jp/products/appforschool/

ここまでの活動では、相談できる子が相談できるシステムを作っていました。しかし、中には相談できない子もいます。

そういう子どもをどう救えるか、あるいはいじめアンケート等で子どもが必死に答えてくれたものを、もっと受け止められないかと思い、毎日健康観察をする機能と、アンケートの回答から、その子どものリスクがわかるような『シャボテンログ』というアプリを開発しています。こちらは、加藤先生と現在一緒に取り組んでいます。

みな、いじめは駄目ともうわかっている。わかっている前提でどうするかがやはり大事だと思います。わかっているけどやっちゃう。ノリとか空気でついやっちゃう。そういう集団の状況をどう変えていけるか、それはやはり対話しかないかなと思っています。

手を差し伸べられた経験はきっと大人になったときに、今度手を差し伸べる経験にその人が変えると思っています。そんなきっかけを、いろんな方に力を借りて、システムや、授業を作るなどで作っていこうと思っています

いじめ防止対策については、いじめ防止対策推進法のもとでシステムが構築され、その中で教育行政や、学校現場の授業の中、教室の学級経営の中で動いていくという点は、こども家庭庁ができた後も変わってはいません。

その中で、子どもの意見に耳を傾け、できる限り子どもの参画を得ながら、どうすれば子どもにとって最善の利益を追求できるか、四六時中考える大臣を1人置いたというところがみそだと私は思っています。

その中で、こども家庭庁ができることは、一つは普通の役所のように、子どもの育ちをどうやって保障するか、子どもの権利利益の擁護をどうやって保障するか、という観点、そして、もう一つは司令塔です。

司令塔は、自分たちが直接触れる制度ではないですが、文部科学省も含めて、こどもまんなか社会に向かっていくにはどうしたらいいのかという意味で、少しずつ政策誘導をかけていくというアプローチができます。

こども家庭庁としての基本的な取り組みの柱として、いじめ防止対策、こう変わっていきますというところは、ちょうど私が担当したホームページにまとめてありますので、より詳しく知りたい方はそこをご覧いただければと思います。

https://www.cfa.go.jp/policies/ijime-boushi/

こども家庭庁におけるいじめ防止対策については、大きく3つの柱でやっています。

(1)学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくり

一つは、学校を通じたアプローチは前提とした上で、学校外からのアプローチによってどうやっていじめ解消の仕組み作りができるかの推進です。具体的には、学校外からのアプローチの開発実証を行っています。これはまだ全国制度にするという話ではなくて、そういうことを見据えながら、いくつかモデル地域にご協力をいただいて、一緒にやっている形です。

先ほどいじめが重大化する要因として、家庭の親と子供の関係が悪いケースというようなお話もありましたが、こういうところでは福祉の領域と重なってくるところがあります。そのような意味で、首長部局と教育委員会がよりタッグを組みやすくなるような、ヒントを得られるような事例を作っていきたいと考えています。

(2)第三者性確保による重大ないじめ事案への対応強化

より重大な事態と、もっと早くから解消していく、いわゆる多く起きるいじめ、二つに分け検討しています。

そのうち特に重大ないじめの調査委員会など、第三者性の確保をいかにしていくか。

いじめの重大事態調査は、多くのところでは適切に運営していただいていますが、専門家が近くにいない場合や、対応が初めての場合など迅速にできないというような課題がありました。ですので、そこに対し、国が助言できるようにしました。

本来、いじめの重大事態調査は、裁判所ではなく、より効果的に解決し、先ほどの加藤先生の話で言えば、予後までケアできるか、しっかり専門家が入って議論するという機能で、迅速性が大事です。そこを解決しようとしている試みです。

(3)こども政策の司令塔としての政府全体の体制づくり

三つ目が、先ほどお伝えしたこども政策の司令塔として、文部科学省も動かしていくという点です。

実はいじめの問題は教育、学校の問題だということで、これまで関係省庁の連絡会議は作られていませんでした。今回、こども家庭庁と文部科学省が共同議長になった上で、内閣府、警察庁、総務省、法務省、厚生労働省と経済産業省のそれぞれ局長級が集まる会議を立ち上げました。こういうふうに、政府の中での優先順位を上げていく仕掛けが必要との試みです。

ここ最近、重大な事態に関する警察との連携の話に関する新しい事務連絡を、文部科学省が出したり、いじめの重大事態の国への報告ということで動き出したりしています。この辺りは、こども家庭庁ができ、文科省と一緒に議論する中で、新しく生まれた動きと思っています。

私も中学の頃、一応今の定義で言えば、いじめに該当するであろうという経験もありますし、自分の気づかないところで誰かを傷つけてしまっていたのではないかということも振り返りながら、反省したりするわけですけれども、いじめはどこでも起きうるという前提で考えております。

ですが、それが必ず解決でき、長期化重大化させない社会をどうやって作っていくか、こども家庭庁の立場で何ができるか。実際の子どもたちの状況を見ると、大きな方向転換、トレンドの転換には繋がっていないと感じ、着任当時は既存の延長ではない発想をしなくてはと考えていました。

◆いじめのブラックボックス・シンキング

航空機の安全は保障されている印象があると思いますが、それは人命に関わるような事故のブラックボックスを必ず回収し、知見を仕組みのアップデートに繋げる仕掛けがあったからです。

いじめについても、いじめの重大事態調査という仕組みはありますが、それが大きな政策に実は繋がっていなかったということがありました。年間、最新の令和3年のデータだと約700件、いじめの重大事態調査あり調査報告書もありますが、実は国はそれを集めてはいなかったのです。国として集めていなかったのは、素朴に疑問でした。しかし、法の要請としては、それを国に集約することはなく、あくまでも地方の中でやっていくという形でした。

報告書の提供はまだ集まり始めたばかりでこれからどうするか議論するフェーズですが、まず毎年データを集め分析し、何とか現状に風穴が開けられないかと考えています。このような発想でこども家庭庁と、文部科学省とも一緒に取り組んでいます。

slidoを使用して参加者の感想や意見も拾いながら、質問については参加者の挙手制でパネルディスカッションを実施しました。一部抜粋要約してご紹介します。(敬称略)

〇冒頭、藤川教授より

(藤川)それぞれ最新の内容として、加藤先生にはこれまでのいじめ対策に対して足りなかったことを指摘していただき、谷山さんには、新教材とかアプリ等で解決を図っている話をしていただきました。野﨑さんには、こども家庭庁がいじめにどう関わるか、報道では伝わりきれてないのではと思いますが、今日改めて重大事態の報告書を政府に出すのかというところが腹落ちしたのではないかと思います。

話を聞いて改めて、これまでできなかったことを進めようという気持ちになっていただいているのではと思います。

〇いじめはなぜなくならないのか

(藤川)登壇者のみなさま、いじめ発生を発生させないというよりは、深刻化させないという立場かと思いますが、敢えて、なぜかということについて発言をお願いします。

(加藤)人間の本能みたいな言い方をする人もいますが、3ヶ月で1回以上のいじめを受けているという児童生徒たちの割合をみると、小4が一番多くて、中3に向けて学年を追うごとに下がってきます。つまり、発達的に見ると、やはり学年が低く、未成熟な段階の子どもたちが集まってくれば、多少のいさかい(≒いじめ)が起きることは仕方がないのかなと思います。一方、深刻ないじめは、どの学年でも1割程度ですので、したがって、これは、発達の問題ではなく、おそらく何か学校の構造的な問題である可能性が大きい。したがって、軽微ないじめを深刻化させない、そして、深刻化したこの1割のいじめをどう減らすかが重要と考え、研究しています。

(谷山)非常に難しい問題と思います。いじめの定義は、善意であっても相手が傷ついたらそれはいじめになりますので、ある一定程度の人間関係があれば起こり得るものだと思います。一方で、小中に比べ、大学になってくるとそういうことが減ってくる気がします。それは、例えば居場所が大学の場合は、バイトもあれば、サークルもあれば、授業もあればと、風通しがいい状態があったりするので起きにくいかなと感じます。中学校は、固定化された人間関係が、ノリや空気など、いい方向にも悪い方向にも働くと思います。

(野﨑)どのように問いを立て、政策に優先的に反映させるかは重要。認知件数は、国が積極認知に方針を変え増えているが、子どもの内面に着目したとき、重大化するリスクが高いものを拾いきれるのかというと、まだ実は足りないのではと感じています。いじめゼロを掲げるか、見逃しゼロを掲げるかで、スタンスの違いもあると思いますが、個人的にはいかに見逃しゼロでやっていくのかが大事だと考えています。いじめがなくならないのはなぜ?という問いに戻ると、深刻化させないという問いにすることが大切かと考えています。

(藤川)昨年度まで付属中学校で校長もしていましたが、人間が一緒にいて関われば、結果的にどちらかが苦痛を覚えることは避けがたいと感じます。従って、いじめゼロを目指すより、見逃さず重大化させないということに重きを置く必要があるだろうと思います。

〇加害者をもっと厳罰化すべきでは。

(加藤)加害者を罰するとか、成長させるというのは、いじめ被害を防いだ、次の話で、まずは被害者が被害に逢わないことを実現することが、何よりも優先して、すべきこととして考えています。

(野﨑)犯罪行為は別にして、何か加害者の人格ごと晒すようなトーンの打ち出し方は、結局その子も発達の過程にあるので、少し違うと思っています。これは日本になじまない感覚かもしれないですが、人格と行為を別で切り分けて考えながら、どうすればそのトラブルを解決するより良い行為に繋がっていくかという発想で議論されることが大事かと思っています。

〇教育現場で、『いじめ』という言葉を利用しているのではと思うこともある。距離を取って関係を築こうとしても、相手に無視されたと言われてしまうとか、お互い様だよねという場面でも『いじめ』と言ったもの勝ちみたいな風潮を感じることもあります。

(野﨑)それは、結構起きていることだろうと思い聞いていました。とある学校で、教頭先生が「いじめにつながり得る行為だよ」という言葉を常に使うようにしていると仰っていて、実際それらの事案は、報告上はいじめとしてカウントされています。国の責任もあると思いますが、いじめの定義の在り方について、保護者等の理解など、現場レベルに追いついていない状況と感じます。

(加藤)綺麗ごとを言うようですが、それでもやっぱり、その子が嫌な思いを持ってしまったという事実は受け止めてあげて欲しい。それを通して、被害者側には、先生に言えば対応してもらえた、自分は守られたという思いを持ってほしい。

〇子ども同士が解決していても、保護者が出てくることもあるのですが。

(加藤)そこはスクールカウンセラーの出番なのではないかと思います。先生は、子どものことはとても上手に対応下さるので。特に被害にあった子どもの保護者は、その怒りや悔しさをどこにぶつけたらいいのかということがあります。言葉が正しいかわからないですが、たとえいじめが解消したとしても、その怒りや悔しさを鎮めるための「鎮魂の儀式」が必要と感じます。したがって、その時、第三者として保護者の思いをスクールカウンセラーが聞くことが有効だと思います。

〇グループ間のいじめについて。

(加藤)スクールカーストの問題も含んでいる質問と思いますが、スクールカースト間(グループ対グループ)ではなく、グループ内でのいじめの方が多いという研究報告もあります。且つ、スクールカーストでいうと、いわゆる一番上の第一グループで起きていることが多いようです。

〇加害者の厳罰化ではなく、被害者が強くならなければならないという論調もあるが、どう感じるか。

(加藤)とても大事な指摘と思っています。心理学の研究で多くされている、被害者の援助要請スキルを上げるという研究がよくあります。私は、被害者をトレーニングすることに違和感があります。なぜ、苦しい思いをしている被害者がさらに努力をしなければならないのか。そこには犯罪被害者が犯罪に遭わないように護身術を習いましょうといわれているような違和感があります(本来であるなら、被害者の努力に依存せず、被害に遭わないように守られるべきです)。できるのであれば、被害者が努力しなくても、たとえそういうスキルが弱い生徒であっても、先生たちが上手く対応してくれ、守れるような学校の環境・仕組み作りを考えていきたいと思います。

(たくさんのご意見、ご感想をいただきました。一部抜粋でご紹介します。)

|

【イベント中slidoより】

|

|

【印象的だったこと(アンケートより)】

|

|

【感想(アンケートより)】

|

NPO法人企業教育研究会(ACE)が20周年を記念し開催している連続トークセッション「日本の教育をアップデートする」。毎回、たくさんの方にご来場いただいております。

その中には、日頃からACEの活動を支えてくれている学生インターン生の姿もあります。こちら「楽屋裏トーク」は、教育の未来を担う学生たちが、教育界の重要テーマについて何を思ったのか聞いてみようという趣旨でつくられたコーナーです。

※ SESSION 1 #起業家教育 編 はこちら。

5月20日に行われたSESSION 2 のテーマは「主権者教育」でした。学生たちは「主権者教育のアップデート」について、何を思ったのでしょうか?(聞き手:阿部学/ACE副理事長)

今日はよろしくお願いします。ケントさんとアヤネさんは、前回に引き続きご参加いただいています。ありがとうございます。

はい。2回目になります。今日もよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

今回は、もうひとり、ACEの現・スタッフで、元・小学校教員、さらには元・学生インターン生でもあったエリさんにも参加してもらっています。エリさんは、学生インターン生の頃はどのような活動をしていましたか?

続きを読む5月20日(土)20周年記念特別イベント 日本の教育をアップデートする!! 7回連続トークセッション!!

SESSION2 主権者教育 が開催され、当日は学校の先生、学生、企業や官庁、自治体にご勤務の方など59名の方々にご参加いただき盛況のうちに終了いたしました。

パネルディスカッションでは、教育現場で模索する教員の方々からの質問も多く上がり、主権者教育というテーマは、まさに今、日本の教育がアップデートされる‼ タイミングであることが感じられる会となりました。

以下、当日の様子を詳しくレポートしています。

| 【登壇者】 株式会社笑下村塾 代表取締役 たかまつなな さん こども家庭庁 長官官房 総合政策担当(こども意見係) 安岡 沙東子 さん 千葉市 こども未来局 こども未来部 こども企画課 主査 宮内 博道 さん 千葉大学大学院 人文公共学府 博士後期課程 郡司 日奈乃 さん 【コーディネーター】 国立大学法人 千葉大学 教育学部 学部長 NPO法人企業教育研究会 理事長 藤川 大祐 教授 |

今年で企業教育研究会が20周年を迎えたことから、より多くの人に議論が届く形で何か行いたいと考え、7回の臨時企画を実施することにしました。先月は起業家教育をテーマに開催し、起業家教育が、もっと多くの学校、あるいは地域で、こどもたちの主体性が発揮できる機会として捉えられるのではということが確認できたと考えています。

今回のテーマは主権者教育です。

主権者教育というテーマは千葉大学としてもこだわりがある分野です。

昨年度まで校長を務めた千葉大学教育学部附属中学校でも、探究の時間を設け、学年を超えて様々なテーマを扱うゼミ形式の学習を行っており、主権者教育もその中で扱っています。

ともすれば、主権者教育は選挙へ行こうという話で終わってしまうこともあると思います。それも重要ですが、民主主義社会の一員として、こどもたちが自覚を持ち、自分たちの問題は自分たちで解決していこう、ということを目指すのであれば、さまざまな社会問題に関心を持ち、それらを政治的な実現までもっていくという全体を見る必要があります。

現在の選挙権は18歳ですが、被選挙権は25歳や30歳からとなっており、選挙に出る方法についても教育する必要があるかもしれません。

主権者教育というテーマは、こうした多くの議論ができると思います。

また、こども家庭庁の設立やこども基本法の制定もありましたが、日本ではこどもの権利というものが十分に位置づけられておらず、教育への意識もまだまだ弱いように感じています。

こども家庭庁の設立を機に、主権者教育について、改めて国や地域レベルで何ができるのかを考えたいと思います。

「お待たせいたしました。皆様ごきげんようー。ありがとうございます。たかまつななと申します。」

大学生時代に、フェリス女学院出身のお嬢様芸人としてデビューされたたかまつななさんお決まりの挨拶で軽快にスタート。

たかまつななさんは、芸人でありつつも、時事YouTuberとして、政治や教育現場を中心に取材し、若者に社会問題を分かりやすく伝える主権者教育の専門家。主権者教育を提供する株式会社笑下村塾を設立し、代表取締役でもある。

たかまつななさんは、主権者教育に向けての思い、具体的な実践事例、その成果について説明しました。

実際の活動に基づいた知見は教育現場にも応用できるヒントが散りばめられ、主権者教育の伝道者としての覚悟も感じる発表でした。その一部をご紹介します。

2016年、18歳選挙権が 導入された年、当時大学院生のたかまつななさんは笑下村塾という会社を作りました。

現在も「笑いで世直し」をコンセプトに活動中。

これまでお笑いで社会問題を伝える出張授業を1000もの学校、7万人以上のこどもたちに提供しています。

また、YouTubeでは、各政党の党首、大臣に取材をするという企画、選挙活動啓発動画などを配信。

「若者よ選挙に行くな」という動画は、SNSで500万回ほど再生され、大手メディアにも放送されました。

『社会を変えられる、そういうこどもたちを増やすということが私の夢。

そもそも私の持ってる問題意識なんですけども、社会課題はたくさんあって、このままだとこどもたちにつけを回してしまう。

こどもたちにつけを回さない社会を作りたいと考えています。』

『こどもたちはどうせ社会は変えられないというふうに無気力になってしまっています。

大人たちはそれをサポートする体制にあるかというとそうではないと思います。

なので、社会を変えられる。変えたいと思うような仲間を作りたいと思っています。』

たかまつななさんが実践されている具体的な変革者をつくるための解決策は2つ。

一つは、出張授業で社会の変え方を伝えるということ。

二つ目は、若者議会、社会を変える場を作ること。

◆◆出張授業について

先生はお笑い芸人という「笑える政治教育ショー」の授業や、人狼ゲームをベースに、悪い政治家を知るエンタメたっぷりの教材を提供。社会を変える方法はいろいろあることを知識として伝え、社会を変えたいというこどもたちの気持ちを後押ししている。

| 【具体的授業内容の例】 英検の検定料を値上げしたことに対して高校3年生が反対の署名活動をネットで始めた。結果、3万人以上の署名が集まり、英検側は値下げを発表した。というような同世代のこどもが社会を変えた事例を伝え、署名をしたら社会を変えることができるかもしれないという話などをした後に、『私が社会を変えるためにできること』の宣言を、ワークシートを用いこどもたちに記入してもらう。 選択式の実施項目を基に、『私が変えたいのは、理不尽なブラック校則です。そのため、私は署名を集めます。なぜならば、その後、そのことで苦しんでいる友達がいるからです。』(実際の生徒の記載例)等をこどもたちは考える活動をする。 【成果のご紹介より】 群馬県、県内60校、全ての高校を対象に約1万人へ授業を実施。 授業実施した年の選挙では、群馬県での 18 歳の投票率は、34.39%から 43.16%、8%ほど上昇。 (生徒の声) ・普段友達と政治の話をしないけどゲーム感覚で楽しくできた。 ・投票の大切さがわかったから、18歳になったら必ず投票に行く。 ・社会を変えられるかもしれない希望を持てたので投票をしたいです。 ・それから社会を変える手段として政治家がやりたい。 |

◆◆変革者を作る場について(海外の視察より)

変革者を作る場について、なぜそれが重要かと感じたかというと、海外への取材がきっかけだったそう。

笑下村塾は、現在日本で唯一、全国規模で学校に対して主権者教育をやっている会社であり、かつては存在していたNPOなども資金面の難しさなどもあり撤退してしまった。

主権者教育を日本で根付かせるためにどうすればよいのか。

たかまつななさんは、スウェーデン、フランス、イギリス、ドイツ等へ視察もされている。

たかまつななさんが目にしたという「海外のこどもたちが社会を変えている姿」は、日本ではまだ想像できない…。

| 【海外事例紹介の一部】 ●イギリスの若者議会ユースカウンシルの高校生メンバーが、若者の声を届けるために政治家になれる年齢を18歳から16歳へ引き下げるキャンペーンを実施。またコロナ禍でジャンクフードの広告が増え、それがこどもたちの健康を害するのでは?と、首相に公開書簡を送り、広告規制のルールを作るアドボカシー活動をしている若者の例。 ●ドイツベルリン州にて、学校会議において小学1年生から学校の休み時間をいつにするかという身近な活動に取り組む例や、校長先生の選任に対し、こどもの代表も大人と同じ投票権を持っているという例。 ●スウェーデンの盛んな生徒組合の活動。高校の生徒組合の年間予算が1000万円を超え、生徒組合として学校内で#MeToo運動のようなイベントを開催したり、先生の発言や使用教材について差別的な面を感じた際には是正する活動をしたりしている例。 ●イギリスで、行動につながる主権者教育を実施している例。先生が社会を変える方法って何?と、こどもたちに問いかけ、校内のことをみんなで変える活動を促している。 |

「こどもたちはどうせ社会は変えられないというふうに思っているのではないでしょうか。」

たかまつななさんのもとへは、たくさんのこどもたちから意見が届きます。

「生徒会は、先生の意向を忖度することになるんです。」とか、「ブラック校則を変えようと思ったけど変えられませんでした。」など。

私は変えようとしてしょっちゅう炎上していますけどね(笑)とたかまつななさん。

けれど、たかまつななさん自身、1万人以上のこどもたちに授業をして、

こどもたちも変えたいと思っていることはたくさんある。日本のこどもは変える場がないだけじゃないか。と考えている。

県内全学校に授業を届けた群馬県では、高校生が知事に物申す提言会を開催。

群馬県では、中高生の自転車事故割合が全国トップクラスであることを踏まえ、高校生は自転車専用レーンを作って欲しいと提言した。それにより、特に危ないと高校生が感じている地域である渋川市の道路課と群馬県庁道路課の検討チームができ、月一回検討会が実施されている。この検討会には高校も参加し、日本でも高校生が社会を変えている。

「どんなことでもいいです。社会を変える小さな成功体験を。

イギリスの主権者教育(シティズンシップ教育)団体でも、

にコンフィデンス(自信)は主権者教育に必要なものとしています。

なぜコンフィデンス?と私も思ったのですが、

自信がないと、社会が変えるというところまでなかなかいかないです。

小さな成功体験が自信に繋がって、その自信が、社会を変える原動力につながります。

やっぱり良い授業をすると変わるんじゃないかなというふうに私たちは思っています。

学校内でも学校を変えられるという場を作って欲しいですね。

先生はこどもたちの声を受けとめて、学校内を変えられる。

こういう情勢も作っていけると本当に変わっていくんじゃないかなと思っております。」

「社会は変えられるという楽しさをぜひ味わってほしい。」

熱い思いを語りました。

こどもの意見表明や社会参画については、まさにこのタイミングで国としての動きも見られます。

今年4月から新設されたこども家庭庁では、同時にできた「こども基本法」でも義務づけられたこどもの意見を政策に反映すべく、こどもの意見を集めるしくみ「こども若者★いけんぷらす」の取り組みをスタート。

こども家庭庁(こども意見係)の安岡さんは、この新しい仕組みの背景や、今後の展望について紹介しました。

「こども家庭庁としては、こども若者は、保護者や社会に保護され将来を担うというだけの存在ではく、今を生きる市民として捉えています。

従って、日常生活の中でこどもたちが意見を表明でき、こどもも社会を作るパートナーであるという意識を社会に広く共有することが重要です。

政策決定過程においてこどもの意見を取り込むことは、国や自治体などにとってこども若者のニーズを的確に把握するというメリットがあります。

しかし、こども家庭庁としては、(政策を検討する側のメリットだけでなく)意見を表明するこどもにとっても、意見が反映される、もしくは反映されなかったとしても適切なフィードバックを受けることも含めて、その過程自体が自己肯定感を育み、社会の一員としての主体性を高めることにつながると考えています。」

(安岡さん)

こどもの意見を集める仕組みづくりにおいては、過去に国としての例もあまりないため、昨年度調査研究を実施。

それを踏まえ、以下の点等を意識し、こどもの意見反映について制度を検討されている。

〇(意見を出しやすくするため)年齢にあったテーマ設定し、それについてどう思うか意見を募る。

〇多様な参画機会、意見表明の手法を用意し、参加するこどもたちの特性に応じ、意見表明の方法を選択できる。

〇機会の周知において多様な手段を用い、機会の公平性を意識。

〇積極的な意見表明が難しい、声を上げにくい若者の意見も網羅するため、こども家庭庁が直接出向くことなども検討。

上記背景に基づきスタートした「こども若者★いけんぷらす」。

こどもや若者が様々な方法で自分の意見を表明し、社会に参加することができる仕組みとして、小学1年生から20代の方であれば誰でも登録できる「ぷらすメンバー」を募っている。

「この取組に参加し広く意見を伝えてくれるぷらすメンバーについては、1万人規模程度の登録を目指しています。

そして、集めた意見は政策の検討段階から反映します。

また、もし反映できなかった際も、検討の過程の公表と、その理由等を適切にフィードバックする予定です。

すぐに意見を言える人ばかりではないので、この仕組みを通して、こどもたちが意見を出し合ったり、

聞いてもらったりして、意見表明の権利について学ぶ機会を提供したいと考えています。」

(安岡さん)

『こども若者★いけんぷらす』▷ コチラ

千葉市こども未来局の宮内さんは、千葉市が、こどもたちが市民として自覚や責任を持ち、自分たちの街について課題を見つけ解決する事業として、他市町村よりも比較的早い時期の2009年より社会参画事業を実施している先進事例を紹介。

事業においては2つの要素があり、1つはこどもたちが社会参画の経験を得、興味を持ってもらうこと、もう1つは、そのこどもたちの意見を政策に反映すること、としている。

その目的に沿って、各年齢別に様々なイベントを実施している千葉市。

年度末にはこども若者フォーラムというこども自身の発表の場を設け、市長参加の下、こどもと意見交換をする場も設けている。

また、選挙管理委員会で模擬選挙、教育委員会ではこども議会、こども未来局でも要望に応じ出張授業等、関連のあるそれぞれの各種所管にて主権者教育の対応をしている。

事業の中に、小学生から高校生までが対象で、夏に実施するイベント「こどものまちCBT」がある。

これは、まちづくりをこどもたちが企画し運営するもので、夏休みに開催する3日間の疑似的な“まち”の中で、どんなお店を出したら楽しいかなど、月1のコアスタッフ会議にてこどもたちが話し合いながら進めていく。

“まち”では、いわゆるお店だけではなく、市役所をはじめ、見守り、清掃など、“まち”運営に関わる様々なものがあり、選挙も行われ、こども市長も誕生する。

選ばれたこども市長は、市長としての市の運営や、翌年は指導的立場になるなど、権限を持ち、運営にあたります。

イベント当日は、大人は完全シャットアウトで会場には入れません。こどもだけで運営します。

こどもたちは、“まち”で仕事に従事し、イベント内で使用できる通貨を得、社会参加を体験します。

本イベントに限らず、千葉市では小学校低学年から大学生まで、各年代の若者向けの事業を実施しているが、

効果測定が難しいという課題を感じている。

また、今は全てのこどもに提供できているわけではないので、

市内全てのこどもにこのような社会参画を経験してもらいたいと考えている。

そのために、千葉市としては、学校の先生が取り組める下地作りをし、

最終的には学校の授業の中で、このようなことができるようになればと検討している。

千葉市 こども未来局 こども企画課 こどもの参画について ▷ コチラ

千葉大学大学院人文公共学府博士後期課程にて、主権者教育のみならず、性教育や起業家教育など、現代的な諸課題を踏まえた教科と横断的な授業・教材づくりについて研究を行っているという郡司さん。

一市民としても、日本若者協議会にてアドボカシー活動(※1)をしたり、千葉市こども基本条例の公募委員を務めたり、一般社団法人Spiceを立ち上げるなど、多方面で活躍中。

研究活動のみならず、ご自身も、こども若者がこの社会に意見を発しやすくなるために日々活動している。

主権者教育、シティズンシップ教育とは、イギリスで始まったもの。

1998年イギリスの政治学者バーナード・クリックを中心に作られた報告書「クリックレポート」において、シティズンシップを構成する3つの要素は、「社会的道徳責任」「共同体参加」「政治的リテラシー」と示された。

その内、政治的リテラシーを育てる、ということが、現在の日本の主権者教育になっており、

総務省、文部科学省がいうところでは、国や地域の形成者(民主主義の担い手)を育てることと言われています。

「主権者教育とは、『みんなのことをみんなで考えること』、困った時、みんなでルールや枠組みを見直し調整する。

そういうことを知識としても経験としても重ねていくことと考えています。

そのためには、ルールを見直す方法も教えていかないといけない。

こどもが、困ったことが起きた時に、学校の先生だけではなく、

議員さんに話をしてみるなど選択肢を増やすことだと思っています。」

(郡司さん)

学校で用いる主権者教育の副教材「私たちが拓く日本の未来」を見ると、選挙や、投票制度に関することが中心の構成となっている。

日本の学校における主権者教育は、選挙や政治に関する知識を教え、生徒が選挙権、投票権を行使できるよう実践的に指導することが主になっており、従って、現在の主権者教育は、投票率向上と絡めて有権者教育として実施されることが多い。

1990年こどもの権利条約が発効され、1994年に日本も批准。

そこから29年経って、やっと日本でもこども基本法がスタート。

「こどもの権利の中で、特に大切だとされている根本にあるものに、こどもの意見表明(こどもが自分自身に関係のあることについて、自由に自分の意見を表明する権利)があると言われています。

選挙の大切さは賛同するばかりですが、18歳に至らないこどもたちは選挙権をもたない。

生徒が主権者として政治的な決定に影響を与えていくためには、選挙、投票のみではなく、アドボカシーを学ぶ必要があると考えています。もっと小さい年齢からアドボカシー精神を持ってもらう教育にしていくことが大切です。

このこどもの意見表明権を実質的に保障していくには、学校においてはこの主権者教育というところが紐づくのではないかと考えています。」

(郡司さん)

郡司さんが千葉大学教育学部付属中学校にて実施した、主権者教育の授業について紹介がありました。

| 【具体的授業内容】 半年間かけ、起立性調節障害について知り、物理的に登校することができないこどもがいる事を学ぶ。また、その問題を抱える当事者や、アドボカシー活動を実践されている方に話を聞き、自分たちがどのような活動をすれば解決に導けるのか彼らなりに考え、実行する。 【成果】 生徒自ら、当該生徒児童への教育機会確保に向けた実態調査や、オンライン授業などを活用した学びの選択肢拡充などの対策案をまとめた提言を、関係省庁等3箇所に提出。省庁訪問の様子はニュースとしても取り上げられ、千葉市議会においても「不登校児童生徒に対する学習機会の確保を求める意見書」という形で取り上げられる。 【授業実施にあたり振り返り】 〇中学校で半年間(約18回)、十分な時間を確保できたことで実施可能であったと認識している。こどもたちが社会に意見し、社会参加する準備をするためには、どういった要素が必要なのか(学校で広めるために)考察していく予定。 〇授業プログラム自体、市民アドボカシーを反映して実施した。それが適切であったと感じている。 〇関係すると想定される外部の方と授業者(郡司)が事前に直接連絡を取っておくなど、こどもたちの活動を裏で最大限支援していた。 〇活動に関わる大人から生徒に対して、意見を尊重する姿勢が示されていたことが良かった。ここが重要と考えている。 |

slidoを使用して参加者の感想や意見も拾いながら、質問については参加者の挙手制でパネルディスカッションを実施しました。

一部抜粋要約してご紹介します。(敬称略)

〇主権者教育を、こどもに注力して実施する意味とは。大人には不要なのか。

(たかまつ):大人にもやっていくべきだと思うが、教育ということでは、こどもには一斉にできるメリットもある、そもそもイギリスでスタートしたシティズンシップ教育は、こどもが疎外化しているのが社会問題となりスタートした。社会に憤りを感じる若者が暴力に訴えるのではなく、社会を変える方法をしっかり伝えた上で、自覚を持って社会の一員となってもらうということがあったと思う。

(質問者):(質問の意図として)大人でも陳情できたと思われることに対し、こどもや当事者が出てきたことで注目され突破できた事例なのではないかとも感じた。

〇主権者教育と、政治教育についての差、政治的中立性について。また、財政教育について。

(郡司):教育基本法でも定められているので、政治的に偏りが無いように留意する必要はあるが、それを気にするあまり教育が抑制されることもあってはならないと考えている。特定の政党に偏った意見をしないだけでなく、取り上げるテーマについても偏りが無いよう配慮が必要。

(たかまつ):文部科学省の調査では、主権者教育で実際に政治を取り扱っている学校は約3割とのこと。なぜか(少ないか)というと、政治を取り扱うとクレームが起きやすいということがあります。例えば、憲法について取り扱うと、改正ありきでやっているのでは?と言われてしまったりし、その際、学校の先生が守られるかというと、そうとは言えない状況と感じている。政治的中立性については日本では罰則規定もあるが、私の知る限り、海外では罰則規定まで設けているところは知る限りない。

財政教育については、財務省は主権者教育を強く押し出していないがとても理解がある印象。財政をどのように分配するかという点で、主権者の理解の上で成り立っているとよく理解されているのだと思う。政治はトレードオフという概念を伝えるのも主権者教育として大切だと考えており、いかに多くの意見を尊重しながら合意形成をするかを伝える上で、財政のことは伝えやすいテーマと考えている。

〇(不登校が急増している状況も鑑み)行きたくなる学校になるため、すぐにこどもたちが学校でできることは?

(たかまつ):まず、大人がこどもの意見を真剣に聞くこと。そういう人をこどもは求めている。教える人ではなく、伴走者として関わる。また、聞きっぱなしにしない。変えることが難しい場合も、こども扱いせず、正直ベースでうやむやにしないことが大切。

(宮内):こども自身も、意見を言っていいという意識がない場合が多い。市のイベントでも、ワークを繰り返すことでだんだん率先してやるようになってくる。学校でも、地域の方と連携するとか、校則見直しなど実施すると、意見を言えるようになってくるのでは。

(郡司):学校のことを考える3者会議(地域、教員、保護者)にこどもを入れ4者会議にする。例えば運動会の種目などの決定場面にこどもを入れる。また、生徒総会、児童総会をきちんと実施し、校則などのルールを変えるためのルールを設定すること。

(藤川):校長と話したことがありますか?と聞きたい。校長と話しても埒が明かない場合は、例えば千葉市では市長への手紙という直接届ける制度があり、正当性のある訴えであれば、きちんと返事が来る。多くの自治体で、そのようなシステムを持っているのではと思う。コミュニティースクール、PTAなどにも話せる。こども自身でできることは、たくさんあるのではないかと思います。

〇学校の学級会活動などは主権者教育と考えている。それであれば、既になされているのでは?

(たかまつ):制度として取り入れていても、それだけになっているのが問題。本当に生徒会が言いたいことを言い、学校を自由に変えているのかというと、そういう学校は少ないと思う。

(藤川):生徒会の権限をもっと明確にする必要があると思う。先生の意向を無視して実施できる状況にないのも問題なのでは。

〇中学の公民を担当しています。公民の中で主権者教育はとても大切と思っており、社会参画の体験的な教材として、「いけんぷらす」を活用したいと思っています。集めた意見の公表はどのようにお考えでしょうか。教材として活用するのであれば、生徒全員が登録するのは現実的でないし、教員が登録するには年齢制限があるので、その辺りを検討いただきたいです。また、意見を募るテーマは、こどもはいろいろと意見を持っているので、こどもに関することだけでなく、もっと幅広いテーマに設定もあればと思いますがいかがでしょうか。

(安岡)こどもにどういう意見を聞き、どう公開するかは、原則公開する方向ではあるが、どのようにというところは検討段階です。

また、この仕組みとしては、まとめた意見というより、個々人の意見を集めたいということもあるので、生徒の皆さんであっても、全員登録してくれるとありがたいです。

テーマについては、こどもに関係するというと直接的なことを思いがちですが、広く捉えるとこどもに関係しないことはありません。各省庁がこどもに関係していると認識してテーマを出してくれるかはわからないものの、こども家庭庁としては、幅広いテーマについて、こどもに関わっているということを認識してもらえるように促したい。

(郡司)PoliPoliという、行政に声を届けるウェブサイトがあります。メールがあれば登録できます。

〇最後に一言ずつ。

(郡司)4月からこども基本法ができたおかげで、各自治体においてもこどもの意見を聞くことが義務化された。これをきっかけに、こどもの権利を保障するということが、国、各自治体でアクションが行われていく必要がある。主権者教育はその中核を担うものだと思います。各学校でお困りの先生とも一緒に考えていきたい。

(宮内)こども企画課で市内の希望するこどもたちにワークを提供しているが、全ての学校で主権者教育に取り組むというところをやはり目指していきたい。

(安岡)「こども若者★いけんぷらす」を通じて、こども・若者たちに自分たちの意見を表明し、それに意義があると広く感じてもらう機会になって欲しいと感じている。こどもの意見反映という仕組みが社会に根付いていくといいなと思います。

(たかまつ)思うのは、意見を言うなという教育をずっとされてきて、急に意見くださいって言われて、こどもたち言えないんですよね。なので、意見を言ってもいいんだよという心理的安全性を作ったり、意見を引き出すというところからやっていかないと難しい。

先生の力量もとても問われる。私も、こどもがなんとなく変えたいと言ったことに対し、どうするかというと、ものすごくニュースも知っていないといけないし、どういう方法がいいか提案したり、さっきの藤川先生の「市長への手紙」のこともそうですが、世のシステムを知っているかどうかで授業の質が変わってしまう。請願ということも広めたいと考えているので、突然大きなテーマを国政に持っていくのではなく、身近な問題を地方議員さんにお話ししてみるとか、授業の中で集めた意見を、勝手に市長に送っても良いと思うので、そういうことなど、ぜひやってみていただけるとよいかと思います。

皆様のご協力で大変充実した議論ができました。これを機に、これで終わりじゃなく、それぞれの場所で、ゆるやかに繋がりながら、主権者教育や、こどもの権利というところを考えて、取り組みを進められればと思います。

本日はありがとうございました。

(たくさんのご意見、ご感想をいただきました。一部抜粋でご紹介します。)

| 【イベント中slidoより】 ●社会体験が疑似体験でとどまってしまうのは、少しもったいないような気がします(特に上級学年)。実社会への連続性を伴うものがあればいいのですが。 ● 18歳選挙権にあたり、主権者教育が急に言われ始めた気がしています。それに漏れてしまった、投票率の低い30代へも主権者として意識させる方策が必要ではないでしょうか。 ● 学校社会は閉鎖的な暗黙のルールが多すぎる気がします。その中でこども達は暗黙のルールを強制されている様に感じます。一般会社組織のように、こども自身が問題・課題を起案し、それを決める決裁権を整理すべきだと思います。 ● 大人(教員)のもつ固定観念を変えていかなければならないと感じました。 ● 中学校には意見箱があります、と教育委員会は説明していますが、中学生は目的実現ツールとしての理解に至っていないと感じています。あることと、活用できることの違いを埋めたいと思っています。変えられると思えること、とっても重要ですね。 ● こどもたちが自分の意見を表明したときに「こどもの言うことだから」と一蹴されず、目の前の大人に真摯に応えてもらった経験が、彼らが大人になったときの社会参画への意欲にも繋がっていくものと思います。 ● 中学校で生徒会を担当しています。先ほど、「先生を忖度する」と言う言葉が出てきて耳が痛いです。生徒会活動や学校での教育活動全般を通して主権者意識を育てるにはどうすれば良いのでしょうか? ● 生徒総会で前に出て「屋上を開放しろ!」と言い放った先輩が全校のヒーローになった経験、今にして思えば、あれはものすごく主権者教育的だったな、と。 |

| 【イベント満足度に対し、よかった点に対するコメント】 ● 主権者教育に対する理解が深まり、新たな見方・考え方もできるようになった。 ● 議論が身近なもので活発であった。 ● 美談に留まらず、リアルな課題と取り組みを話し合えたこと。教育や学校の中の方からお話が聞けたこと。 ● 行政や大学などの多様な立場からの意見交換が有意義だと感じた。 ● 現場での教育の改革の必要性を感じました。 ● 産官学それぞれの立場からの意見を伺え、学校教育への活用について考えられた。 ● 産官学のそれぞれの参加者と、ディスカッションしつつ議論ができる。slidoで参加者の意見が見られる。 |

| 【印象的だったこと】 ● こどもが意見を言い易い環境をつくることの大切さ。 ● 郡司氏の視点や実践が非常に参考になった。 ● 主権者教育を有権者教育に留めないこと、こどもが意見反映を行うプロセスを学ぶこと ● 「小さいところから社会を変えられる」これが主権者教育におけるキーワードかなと思いました。 ● 千葉市の取り組みを知り、学校ですべきことがあると感じられた。 ● 教える立場にならない、伴走者でいる意識 。ルールを変えるためのルールを決めていく(という点)。 ● こどもたちはもちろんですが、保護者の方々にも聞いてもらえる場を設けたいと思いました。 |

4月22日(土)20周年記念特別イベント 日本の教育をアップデートする!! 7回連続トークセッション!!

SESSION1 起業家教育 が開催され、当日は70名を超える方々にご参加いただき盛況のうちに終了することができました。

神谷千葉市長の特別スピーチや、各登壇者からの先進事例発表より、起業家教育(アントレプレナーシップ教育)が必要な背景分析や、事例としての教育内容の充実は既になされており、日本の教育全体にこれらを拡張していくことが課題のフェーズに入っているという認識を持ちました。

その具体的な教育の展開については、学校現場の負担感をいかに減らすかが課題に挙げられていましたが、それについても解決する動きが見えてきていると思われ、教師が手を加えることなく使用できる教材開発や、実施にあたり困難を乗り越えたノウハウについて地域を超え横展開する連携、対象を大学生から小中高校生に拡大しつつある状況が紹介されました。

パネルディスカッションでは、アントレプレナーシップの意識が根付くためには、日本における『許容度』がキーワードとしてあげられることや、そもそも、アントレプレナーシップを日本人は持ち合わせており、日本の起業家教育(アントレプレナーシップ教育)とは、その開放を促すことでもあるのかもしれないという議論が出ました。

今後、学校教育に起業家教育(アントレプレナーシップ教育)が広く普及していくよう、弊会としても活動していきます。

****************

以下、当日の様子を詳しくご紹介しています。ご興味のある方はぜひご一読ください。

企業教育研究会は、2003年に発足した千葉大学発のベンチャーNPOであり、企業と学校を繋ぐ活動を行っています。その活動の一環として、毎月「千葉授業づくり研究会」と称する、外部の方を招いてお話を聞き、教育に活かすという公開勉強会を行ってまいりました。この勉強会は、150回以上続けられ、本イベントもその枠組みの中で実施されるものです。

企業教育研究会は、多くの企業と協力して学校に多くの授業を提供してきましたが、教育に革新をもたらすことができたかという点では、まだまだ改善の余地があると感じています。そこで、20周年を機に、学校教育を改善する原動力となるために、より多くの人々とコミュニケーションを取りたいと考えています。一年を通し、様々なテーマを産官学の立場から多面的に考えることで、新たな視点が得られることを期待しています。

◆千葉市長 神谷さまより(特別スピーチより一部要約)◆

不確かな時代に自分の道を拓く。

~自ら考え、共感を広げ、解決策を見い出す~

ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム「Seedlings of Chiba」会長の千葉市長神谷さまより、千葉市の取り組みについて特別スピーチをいただきました。スピーチの中では、先進的事例と共に、アントレプレナーシップに対する思いや、課題についてお話しいただきました。

神谷市長は、アントレプレナーシップ推進に対し、「不確実性の時代」に生きる子どもたちには、世界を取り巻く諸問題の解決策を見いだす力を身につける必要性を感じていらっしゃり、事業を起こす際に必要な力や考え方を若いうちから実体験を通して学ぶ機会を得て欲しい。自分の意見を持って共感を拡げ、グループで解決していく力を育んで欲しいという思いがあるとお話しくださいました。

体験プログラムは市内の企業の方々にもご協力いただき魅力的な活動になっているものの、参加人数が限られているため、対象人数を拡大していきたいと考えていること。今後、どう千葉市の教育に組み込んでいくのかが課題と言及されました。

とは言え、学校現場は多忙のため、必要だからと学校側にプログラムを作成し実施することを課すのは難しいと感じていらっしゃるとのこと。普及にあたっては、学校とのすり合わせや、保護者の理解も必要だと感じているとお話しされました。

今後ますます活動を拡げるにあたり、複数のアントレプレナーシップに関するプログラムを持ち、様々なアプローチができるようご検討いただいているとのことでした。

◆アクセンチュア藤井さまより◆

アントレプレナーシップ教育が求められる背景とアクセンチュアが参画した背景

アクセンチュア藤井さまよりは、日本でアントレプレナーシップ教育が求められる背景とアクセンチュアの社会貢献活動についてお話しいただきました。

藤井さまは、日本の国際競争力や企業価値の現況を示した上で、企業価値はCV(Current Value短期的な利益向上による価値)とFV(Future Value 将来見込まれる価値)で構成され、世界の中で企業価値を伸ばした企業は将来的な価値(FV)が高い傾向にあり、対して現在の日本企業はFVが低い傾向にあることを説明されました。

また、日本のGDP規模であれば世界平均に照らせば183社程度ユニコーン企業が誕生しうる状況の中、6社しかないことを例に挙げ、日本においてイノベーションが起きる素地が低い現状にあると示されました。

このような状況下の日本において、デジタル化が進み仕事の在り方も変化していく中、アントレプレナーシップ教育は起業家的精神や資質の育成のみならず、デジタル化、グローバル化が加速するなかで必要な次世代人材の能力を培うものとして重要である旨が紹介されました。

アクセンチュアとしては、その背景に鑑み2010年より“Skills to Succeed”という世界共通のテーマを掲げ支援活動を実施し、日本においては32万人以上もの方に就業や起業のためのスキル構築の機会を提供しているとのこと。

また、提供プログラムにおいては、必要な姿勢やスキルを定義し評価指標を作成の上、それに基づきどれだけ実際に成長したのか検証しながら、ACEを含むNPOとの連携等で、様々なプログラムを提供しているとの紹介もありました。

◆文部科学省 加藤さまより◆

文部科学省におけるアントレプレナーシップ教育の現状と今後の方向性

~大学生から高校生等への拡大へ~

加藤さまからは、文部科学省として大学生向けを中心にスタートしたアントレプレナーシップ教育を、より若年層へ展開しようとしている動きや、その具体的な取組みの内容等についてご紹介いただきました。

加藤さま自身が大学生や教員等と対話する中で感じられている、『社会の役に立ちたいと考えている若者がとても多い』という印象に触れた上で、アントレプレナーシップ教育については、まずは、正解が分かってから行動することに対する”とらわれ”から解放することが重要と感じていると言及。

というのも、アントレプレナーシップ教育においては、世の中には正解の分からない不確実性の高い状況というものがあり、そうした状況下においては、学校教育においてよく出題される正解のある与えられた問題を早く正確に解く能力というよりは、許容できるリスクの範囲でまずは行動を起こして試行錯誤する能力を身につけて発揮してもらうことが大切だとお話しくださいました。

そして、アントレプレナーシップの基本姿勢について下記3点を挙げられました。

① 己を知り、やりたいことが分かったら、行動を起こし、試行錯誤する

② 仮説検証し、ときには失敗しつつ、より多くのことを学ぶこと

③ 失敗を克服し、軌道修正し、改善し続けること

アントレプレナーシップ教育では、上記マインドセット及び手法等を学ぶことが必要で、これらが、個としての自立を促し、真の強さと信念を持ってさまざまな問題を乗り越えて生き抜いていく力、新しくより良い世界を創っていく力の獲得につながると話されました。

文部科学省は、2014年から大学生向けにアントレプレナーシップ教育をスタートし、推進する大学をコンソーシアム化し支援をしてきたとのこと。また、それらノウハウを限られた範囲に留めるのではなく、拠点都市間(スタートアップ・エコシステム拠点都市)で連携し横展開することで、アントレプレナーシップ教育の受講者が、令和元年度では約3万人(全国の大学生等の1.0%)であったところ、令和3年度においてはその約3倍にあたる約10万人(全国の大学生等の3.2%)に増えていると紹介くださいました。

そして、大学生のみならず、小・中・高生等に対する機会を拡大すべく、現在は省庁横断でアントレプレナーシップ教育を推進し、拠点都市を中心とした面的展開(先述のスタートアップ・エコシステム拠点都市)、各地での先進的取組の展開(グローバルサイエンスキャンパスジュニアドクター育成塾、スーパーサイエンスハイスクール支援事業)、各学校へのアントレ教育支援(起業家教育事業(中小企業庁))等を進めているとのお話でした。

◆中小企業庁 宮本さまより◆

創業をとりまく環境と起業家教育について

宮本さまよりは、創業をとりまく日本の環境と中小企業庁で実施されている起業家教育についてお話しいただきました。

まずは日本の創業について全般的なお話をしてくださり、日本の開業率はだいたい4~5%程度であることに対し、先進諸外国はだいたい10%程度であることを示されました。その要因として、①創業希望者 ②創業準備者 ③創業実施者 の数値で見てみると、日本は、①創業希望者に対する③創業実施者の割合は、諸外国に比してむしろ少し高い状況にあるそうですが、しかしなぜ開業率が低くなるかというと、そもそもの①創業希望者が少ない状況であるというご説明でした。

実際、創業無関心者の割合をみると、日本は諸外国に比べてと高い状況。従って、創業すること自体に関心が低いため、創業を増やしていくにはいかに関心を持ってもらうかが必要であると話されました。

また、『はじめの職業選択時に起業が選択の1つになるためには何が必要か』の問いに対し、30歳未満の方の回答では、「起業家と交流する機会」や、「学校教育で就職以外の選択肢が提示されること」、「起業家教育の授業を受ける機会」が特に高い割合で挙げられていると紹介されました。

それを踏まえ、中小企業庁としては起業家教育の取組として、起業家の講演等による出前授業支援、起業家教育プログラムの実施支援、ビジネスプランをアウトプットする機会を提供しているとのこと。

また、創業に関する機運醸成のみならず創業自体も支援されており、意欲のある人が創業を形にするツールも用意していると紹介いただきました。

◆IMO 片桐さまより◆

千葉大学IMOのご紹介とアントレプレナーシップ教育

片桐さまよりは、まず千葉大学学術研究・イノベーション推進機構(IMO)が、千葉大学全体のイノベーション創出のヘッドクウォーターであることが紹介され、かつて大学とは教育と研究が求められていたが、現在は、研究成果を使って社会にイノベーションを起こすことを期待され、その使命があるとのお話がありました。

千葉大学ではその達成に向け、4つのビジョンを掲げ、中でも特徴的なビジョンである『社会に大きく貢献する千葉大学』があること。そしてこのビジョンに沿った社会貢献として、IMOがイノベーションの創出、具体的には研究者や学生の起業支援、また、アントレプレナーシップ教育の提供をしているとのことでした。

ホームページも敷居の低いものに作り替え、組織も『スタートアップ・ラボ』と称する、スタートアップ支援・アントレプレナーシップ教育に特化した組織として特徴づけ、一線級の起業家と学生が会う機会の提供や、新しく大学院生向けに起業家教育を学ぶプログラムを提供している支援内容などが紹介されました。

スタートアップ・ラボでは、上記のような学内向けの支援だけではなく、広く地域における若年層向けのアントレプレナーシップ教育についても検討されています。文部科学省の加藤さんが言及された拠点都市のひとつGTIE(※1)にも所属

し、このプロジェクトの中で高校の通常のキャリア教育の中でひと手間加えることなく無理なく使用できるアントレプレナーシップに関する授業の展開を計画されているとのこと。興味のある先生がいたらぜひアクセスいただきたいと呼びかけました。

お話の中では、片桐さま自身が会社を興し、その後イグジットしたり、その後、投資もされたりしていた自身のお話も盛り込みながら、起業については学生を流行に乗って煽ることなく現状を認識させつつ支援したいというお話や、まずはしっかりと学校の授業を受け、教養を身に付けることの重要性も指摘し、学生へ温かい眼差しを持って支援されている様子がうかがえました。

◆ディスカッション◆

slidoを使用して参加者の意見も拾いながらパネルディスカッション。

一部抜粋要約してご紹介します。(敬称略)

〇アントレプレナーシップとは、子どもはもともと持ち合わせているものなのか、後天的に教育するものなのか。

藤井:もともと持ち合わせていると考えている。過去の歴史をみても、明治維新などが起きている。我々は一定程度合理的に生きているので、起業した方が儲かるしリスクもないと感じるようになればきっと起業する。それだけの話かと感じている。

片桐:P.F.ドラッカーは後天的に学習可能と仰っている。一方ドラッカーは、日本はかつてない明治維新を起こした数少ない国と言及されているので、ベースは持っているかと考えている。しかし、後天的に学ぶ部分により重みがあると感じている。

藤川:アントレプレナーシップが先天的に持ち合わせているか、後天的に育てるものなのかによって、学校現場の動きが変わってくると考えている。アントレプレナーシップとともに、最近OECDで主体性という意味のエージェンシーという言葉があり、日本では主体性は身につけるものという意識が強いと感じているが、そもそも持ち合わせているものであるのなら開放すればよいだけなのではという意見もある。

〇千葉市(市町村レベルの自治体)や過疎地域などでもアントレプレナーシップ教育を推進する意義やメリットがあるか。また、過疎市域では実施が難しいが、どう実施すればよいか。

藤井:会津大学と地域の起業家を育てる活動もしている。地域を変えたい人にとっての選択肢が、今は地域の自治体に所属するか、地元の企業に勤めるかということになっているが、自ら起業するような人が出てくるのが望ましい。多くは都会に出てしまう可能性はあるが、残って起業する方も出てくることにはメリットがあるはず。

また、昨今オンラインでかなりのことができると判明したと思われ、過疎地域でも起業も起業家教育も可能と考える。そういうことよりも、過疎地域においては、新しいことを興すことが許容されるかの方が重要と感じている。

片桐:(自身が通った学校は)いわゆるまじめできちんとした生徒ではない人も、学校の先生が人間として温かく認めるという雰囲気があった。現在、その同期はアントレプレナーシップな活動をしており、当時のそういう雰囲気がアントレプレナーシップを育くむ気がしている。

藤川:アントレプレナーシップについては、許容ということがキーワードではないかという気がします。

〇国や自治体としてのアントレプレナーシップの推進について

加藤:学校内での活動や教育課程内の対応の場合は、教育委員会等自治体と連携し、スタートアップを起業するまでの研究成果の社会実装に向けたプロジェクトを育てるプロセスにおいては文部科学省が担当し、起業後の支援は経済産業省等が担当している。

起業に至るプロセスで直面する様々な課題を克服した事例と起業マニュアル等をストックし、地域を超えて誰でも学べるように横展開することが大切と考える。

宮本:立場にとらわれず、自分達ができる領域で、まずは垣根を気にせず取り組むことではないか。

〇失敗の許容、日本での起業について

藤井:会社を興すことをそんなに大げさに考えなくてよい社会になればと思う。また、アクセンチュアの支援するプログラムでは、どこまで失敗を体験として許容させるのかについても、事前に議論している。許容範囲について教育の場でも議論されることが重要と考える。

藤川:アントレプレナーシップは、それを発揮する環境が大切だと思う。(ストレス耐性が弱くなっているという参加者の意見より)社会の許容度が低く、ストレス耐性も低いと環境として難しい。

片桐:起業と若手後継者(事業継承)の当事者を交流させる場もある。こういう場所も、とてもアントレプレナーシップな場であると感じている。

宮本: デジタル技術の利活用等が進むと、今まで事業化が難しかったことが可能になり、マーケットではなかったことがマーケットになる。

加藤:日本では、個人で成功する(狭義の)アメリカンドリームではなく、みんなで成功するジャパニーズドリームを追求するのが向いているのではと思う。

◆参加者からの感想◆

(たくさんのご意見、ご感想をいただきました。一部抜粋でご紹介します。)

◆最後に 藤川より◆

本日は、起業家教育に対する、熱いノリを感じていただけたのではないでしょうか。グルーブというのでしょうか、身体感覚で伝わっていく熱いノリを共有しないと、こういうことは広がっていかないのではないかという仮説を持って本日臨みました。今日は、熱いノリを皆さんと共有できたのではないかと感じています。こういう場を作っていくことが重要だと考えております。

本日はありがとうございました。

皆様のご参加お待ちしております。

▷特設サイト https://ace-npo.org/achievements/20th/#study

▷チケットお申込み https://cjk155.peatix.com/view

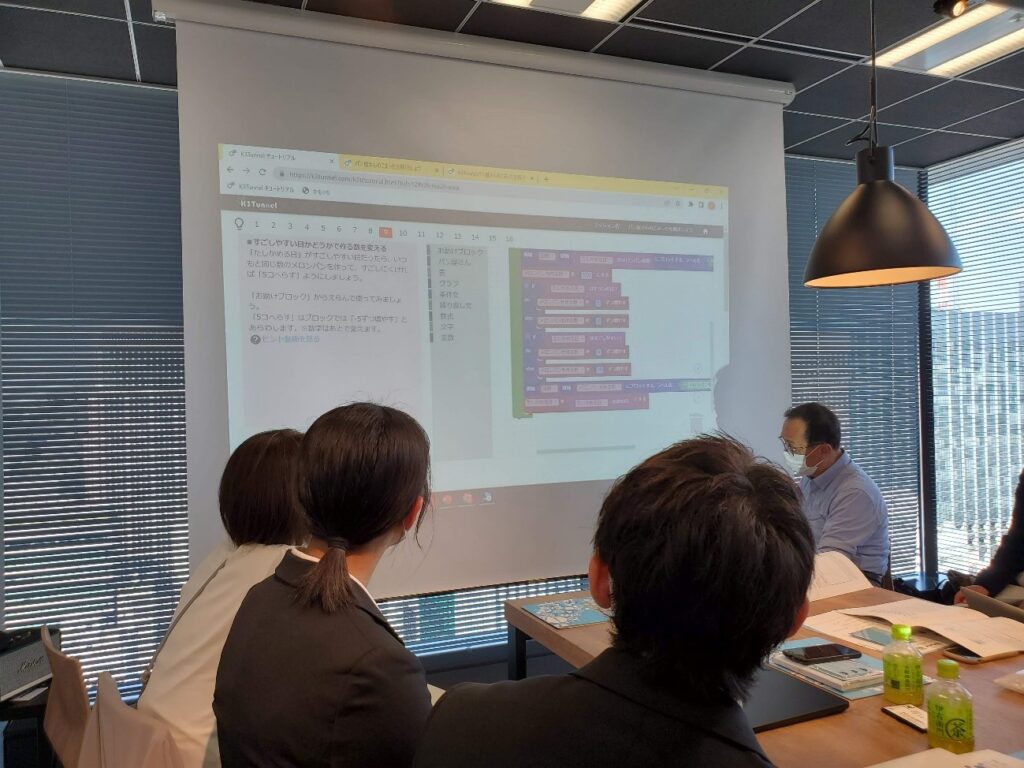

4月3日(月)年度始めのこの日。

学生インターンの皆さんと、普段から連携授業に協力いただいている企業を訪問させていただきました。

午後は日鉄ソリューションズ株式会社(以下NSSOL)へ。

午前編に引き続き、学生インターンの皆さんにとって刺激的で新たな発見に満ちた一日の様子をお届けします。

とっても素敵な虎ノ門ヒルズのオフィスの一室にて、まずは会社概要や今野さまの自己紹介をいただき、その後、NSSOLが開発した「計算」するための ビジュアル・プログラミング・アプリケーション『K3Tunnel』等の説明を受けました。

K3Tunnelの発想を得た絵本のお話など、お母さまでもある今野さんの人間味あふれる会話に惹きこまれます。

【K3Tunnel詳細は こちら https://k3tunnel.com/ 】

説明の中では、今野さま自らが小中学校へK3Tunnelの出張授業をされている中で、

一人一台端末の普及後は、スクロールやタップなどでつまずく子どもがほぼ居なくなり、授業の中でケアが不要になったことを感じているというお話や、

パン屋さんの教材では、体験する職業にSEを選ぶような、ある程度プログラミングの知識がある中学生の方が、コードのしくみを理解したり、少し変更してみて試しながら取り組んだりするので、お手本通りにやって動けば満足する小学生より時間がかかるることなど、現場を知る今野さまならではのお話をたくさん聞くことができました。

また、出張授業に参加する社員の方が、子どもと接することで自身の仕事を振り返るよい機会になっていること、会社として重視しているエンゲージメント向上、サステナビリティ経営について、どのような視点で企業活動がなされているか等のお話も伺いました。

学生達からは

「子ども向けのテーマの設定方法は?」

「学校現場のニーズをくみ取りながら作るのですか?」

「K3Tunnelを作ったきっかけはなんですか?」

等の質問が出ていました。

今野さまからは、教科書を参考にするという話や、社員とのチャットや自身の思いつきを形にする話、子どもの様子を見ながらチュートリアルを作成して授業として成立するように調整するお話などをお答えいただきました。

学生たちも実際に社員の方々の発想がどのように授業として、もしくは仕事として形になっていくのか、とても興味深く話を聞いている様子でした。

後半は、K3Tunnelの活用方法や授業内容のみならず、開発に至るまでの経緯や、現場で出てきた小さな改善点を一つ一つクリアにしながら、K3Tunnelが出来上がってきたことを教えていただきました。

その中で、授業の進め方を考える際、SEの方に好まれることが多いティンカリング(※1)という手法と、お手本通りに実施する手法について、双方をどのようなバランスで設定するのかが教材開発において思考のしどころになっていることや、画面内に表示しきれていない部分を見るためにスクロールすることで、目的の場所を子どもが見失いがちになったことを受け、画面の表示方法を改善したことなどを伺いました。

これらのお話を伺い、NSSOLさまがK3Tunnelに対し、授業がより効果的な時間となるよう、とても丁寧に取り組んでいらっしゃることを改めて知る機会になりました。

この度の学生インターンの企業訪問につきましては、お忙しい中、日鉄ソリューションズ株式会社の今野さまには多大なるご協力をいただきました。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

学生たちにとって、なかなか経験することのできない有意義な時間となりました。

本当にありがとうございました。

K3Tunnel\ケイサントンネルは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。

4月3日(月)年度始めのこの日。

学生インターンの皆さんと、普段から連携授業に協力いただいている企業を訪問させていただきました。

午前中は日本アイ・ビー・エム株式会社(以下日本IBM)へ。

学生インターンの皆さんにとって刺激的で新たな発見に満ちた一日の様子をお届けします。

まずは、セミナールームにて、日本IBMさまの会社概要説明を。

日本IBM社員であり、いつもACEの活動を支えてくださっている難波さまと、なんと千葉大学・法政経学部を卒業されたOGでもある萩本さまが、この学生企業訪問をご担当くださいました。

(ACEは千葉大学・教育学部 藤川研究室 を母体としたNPO法人です。)

説明の中では、事業内容のみならず1980年代からフレックスタイム、90年代には在宅勤務が開始されたことや、ダイバーシティ&インクルージョンがしっかり文化として根付いていること等、グローバル企業が事業のみならず、世界で謳われる社会的課題へ真摯に取り組んでいることを感じられる時間となりました。

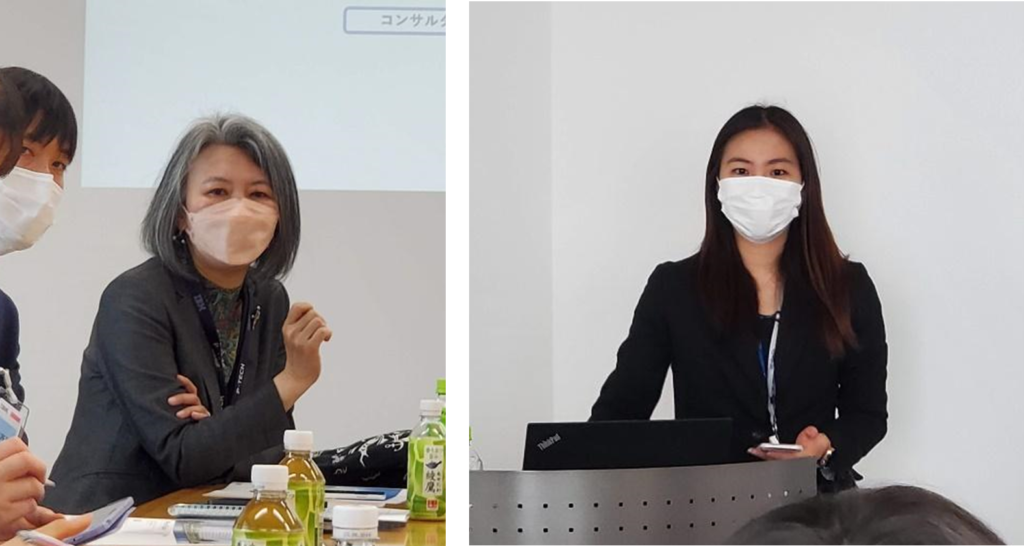

展示コーナーでは、吉野さまより、様々な企業とタイアップして進めている事業、最新の技術を用いた事例等の説明をいただきました。

一つ一つの技術に純粋に驚くと共に、学生からは『IBMという大きくものづくりも行っている企業が、他社の方と共同して色々なことに取り組んでいることに驚いたと』いう話や、『具体的なお話を伺いB to Bのイメージを掴むことができた』、『IT企業でもITだけでなく、世の中の課題解決に向けた様々な仕事をすることができるのだと刺激になった』等の感想が出ていました。

展示では、以下の写真のように音声認識できる3Dホログラムや、一度はニュース等で目にしたことのある犬型ロボットSPOTにIBMのエッジAI(※1)を搭載した商品開発等、ご説明いただきました。

学生からは、ニュース文言をリアルタイムでAI分析し、視覚で認識できるように掲示するモニターについて、そこに感情を含んでいるところが非常に面白いという意見や、エッジAIのサイズがイメージよりもうんと小さいことに驚いたという意見が出ていました。

※1 エッジAI:膨大な量のデータを移動させる必要性を回避し、データをソースで分析する能力を提供するコンピューティングパラダイム。(参照:IBM Developer Learning Paths 日本語サイトより)したがって、エッジAI搭載の機器は、その場の機器(エッジAI)の判断で動くことができ、ネット環境が安定しない災害の場などでもミッションを進めることができる(吉野さま説明より)。 |

後半は、難波さま、萩本さまを囲んで、学生の質問にお答えいただきました。

学生からは、

「考えたり、課題解決したりすることはとても難しいと思うが、どうやって考えるのですか。」

「アイデアが生まれる過程を知りたいです。」

「何か具体的な物があって商品が生まれるのか、自ら企画した商品を作成するのとどちらが多いですか。」

「(萩本さまに)文系出身と思いますが、どのようにシステムのことを学びましたか。」

「(社員の方に対し)社会を経験した先生に教わりたいと思いますか。」

等、活発に質問が出ていました。

萩本さまからは、辛かった時期のことや、やりがいを感じた瞬間など率直にお話しいただき、学生たちも年の近い先輩から多くの刺激を受けた様子でした。

また、座談会の中で難波さまがお話し下さった

『もう文系理系は関係なく、ロジカルシンキングができることが大切。』という言葉や、

『教育に関わる方は、子どもの世界を拡げる人であって欲しい。先生とはその人のこと。企業と先生、どちらの世界もできる人ばかりではないので、企業人が教育に入っていく必要がある。』

という話は、学生のみならず職員の私たちの心にも響きました。

この度の学生インターンの企業訪問につきましては、お忙しい中、日本アイ・ビー・エム株式会社の難波さま、萩本さま、吉野さまには多大なるご協力をいただきました。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

学生たちにとって、なかなか経験することのできない有意義な時間となりました。

本当にありがとうございました。

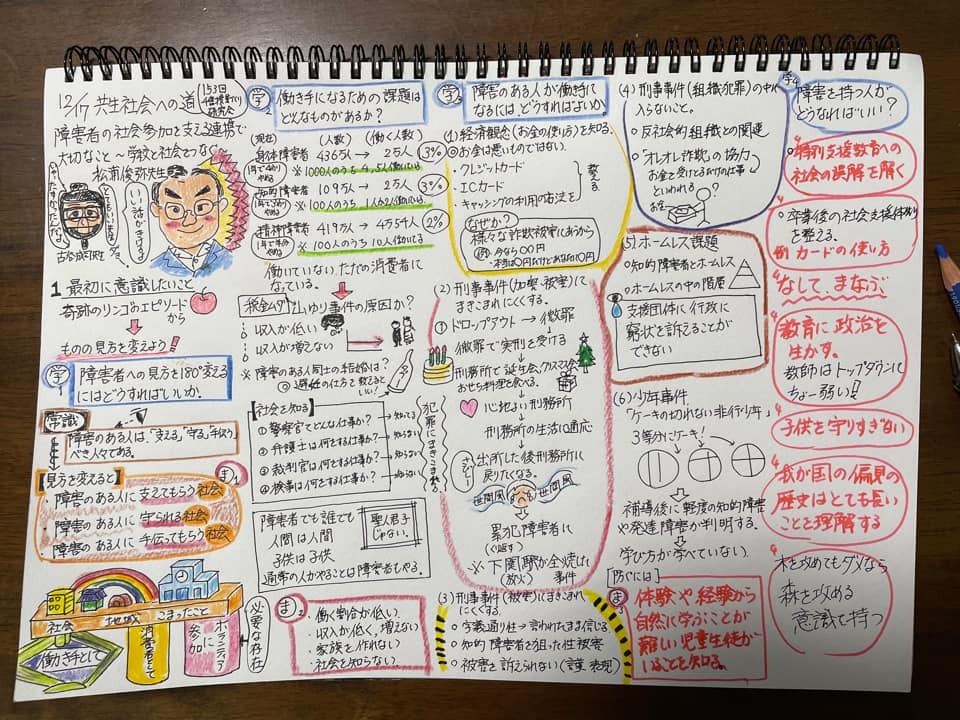

12月17日(土) 淑徳大学・松浦俊弥先生にご講演いただき、第153回千葉授業づくり研究会「共生社会への道 障害者の社会参加を支える連携 〜「学校」と社会をつなぐ!〜」を実施しました。

弊会職員・古谷さんがかつて教員や指導主事として特別支援に関わる中、ピンチを救ってもらったと尊敬してやまない存在の松浦先生。

当日は、社会全体の障がい者の生活の現状や、社会参加して生きていくために必要と感じている企業、学校との協働への想いなど、力強くお話しいただきました。

今回は、グラフィックレコーディング※1という特技をお持ちという、参加者の佐藤さんが描いた素晴らしい「まとめ」、かつ素敵な絵と共に、研究会の様子を報告します。

研究会開催概要は以下

https://ace-npo.org/wp/archives/study/cjk153

※1グラフィックレコード:ホワイトボードや紙に、会議や議論などの内容をデザインとして可視化し、整理していく手法。テキストだけの情報と違い、イラストなどで感覚的にも把握しやすいということで、注目されている。

■講師 松浦俊弥先生について

千葉県の公立学校にて、中学校と特別支援学校の教員として28年お勤めの後、淑徳大学大学院にて社会福祉学を修められました。

社会活動家、臨床発達心理士、自閉症スペクトラム支援士(エキスパート)。

教員時代から、障がい児を対象とした千葉県初の学童保育所を運営するNPO法人「あかとんぼ」を設立されるなど、公私にわたり障がいを持つ子供たちの支援に携わるなど活発に活動される。

柏市障害福祉専門部会長、白井市障害福祉計画策定委員会座長、四街道市特別支援連携協議会委員。

著書に、「障害のある子どもへのサポートナビ」(北樹出版)等。

■講演概要

松浦先生のお話の中から、抜粋してご紹介します。

(1)ものの見方を変えよう

障がいのある方は社会から「支える」「守る」「手伝う」べき人々と捉えられがちだが、障がいがある方に「支えられる」「守られる」「手伝ってもらう」社会であっても良いはず。

障がいのある方にも社会参加を進めてもらい、「働き手になる」「消費者にする」「ボランティアに参加する」等を考えていきたい。

実際知られていないだけで、企業の方などに特別支援学校での活動を見ていただくと、職業訓練等のレベルの高さに驚かれることも多い。偏見を減らし、企業の方にも障がいのある方々の採用は、CSR※2ではなく、戦力として認識される社会になってほしい。

2022年9月、国連の権利委員会により障害者権利条約について改善勧告もなされ、障がいのある方を分ける特別支援学校自体が疑問視された。日本は障がいのある方々を分離する社会で、インクルーシブではない傾向。

改善のため、学校教育はどうあるべきか?企業は特別支援教育とどう連携すべきか?

※2 corporate social responsibilityの略(企業の社会的責任)。企業は、利益追求、法令遵守だけでなく、人権を尊重した適正な雇用・労働条件、消費者への適切な対応、環境への配慮、地域社会貢献等々、の義務があるとし、市民としての企業が果たすべき責任をいう。

(2)障がいがある人の社会参加について

①身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の内、職に就いているのは3%弱

で、また、定着率も低い。障害のある人の貧困率は高く、国民一般の5倍にも

のぼります。そして、生涯にわたり収入もほぼ増えていない状況。

②結婚している人はわずか4%、障がいを持つ方の圧倒的多くが未婚。関西で

は、知的障害者同士の結婚をサポートするボランティアがあるそうです。

③知的障がいがある方については基本的な社会生活における知識不足があり、

法的に自分を守る方法がわからず、助けを求めることが難しい場合がある。

そのため、様々な被害に巻き込まれてしまうことがある。

障がい者が社会参加をする上での基本的な考え方として、善悪に関わらず、障がいがない人が行う社会での振る舞いと同様の振る舞いが、障がいがある人にもあって当然という視点が必要なのでは。

(3)様々な社会問題との関連(詳しくは佐藤さんのスケッチをご参照ください)

①経済観念(お金の使い方)

②刑事事件(加害)との関連

③刑事事件(被害関係)

④刑事事件(組織犯罪)との関連

⑤いわゆる「ホームレス」課題

⑥少年事件

(4)特別支援教育についての課題

①勉強ができないだけで問題行動のない子供は、学校でも先生に見過ごされてしまう可能性がある。

②障がいのある子どもは、体験や経験から自然に学ぶことが難しい場合も。

③「何度言ったらわかる」とつい言ってしまうが