NPO法人企業教育研究会(以下ACE)では、学校・学生(大学)・企業の三者が連携して誰もが教育に貢献する社会を目指し、所属する学生を主体とした授業開発も行っています。本ブログでは、そんな学生主体の授業開発プロジェクトの一つである、翻訳をテーマにした授業実践の様子をACE学生インターン生かつ授業者を務めた菅谷美玖がお届けします。

私は、英語科教員を目指し大学で中学校・高等学校外国語科(英語)の免許を取得、現在は大学院で英語教育を学んでいます。そんな私が、一貫してもっている想いがあります。それは、自分とは違う背景をもつ相手を尊重しながら、コミュニケーションをとることができる子どもを増やしたい!という想いです。

海外の人を道案内する場面など、実際に外国語を使ってコミュニケーションをとる場面においては、自分とは異なる背景を持っている人との違いをふまえながら、コミュニケーションをとる必要があります。しかし、私が教育実習やインターンシップ先で見学させていただいた英語の授業を振り返ると、気心の知れた友人と教科書の表現から単語を少し変えて口頭でやり取りするようなコミュニケーション活動が多く見られました。こういった活動を行うだけでは、生徒がコミュニケーションをする相手との違いをふまえて関わる必要があるという視点に気づきにくいという課題を感じています。

そこで、この課題を乗り越えるような授業を開発したいと思い、今回は相手をふまえた「手紙の翻訳」をテーマに授業を開発しました。手紙を翻訳をする際には、手紙を書いた人がどのような人物なのかや、込めた想いなど、一つ一つの言葉の意図を読み取ることが大切です。そして、翻訳文を読む相手の読解力にあわせて翻訳する必要もあります。中学生にとって手紙を翻訳することは、即興性が高い口頭でのコミュニケーションとは異なり、原文にしっかり向き合い、相手を意識して表現を工夫するという体験になると考えました。そしてそれは、私が感じている課題の解決に適した題材になるとも考えました。授業内容の検討においては、翻訳授業開発グループ※1で何度も話し合い、翻訳者の方にもご協力いただきながら、内容を固めていきました。

※1…NPO法人企業教育研究会学生インターン数名と職員から構成

演劇サークルに所属する大学生が、中学生向けの劇について台本作りをしているというストーリーの中で進める授業です。生徒は大学生から依頼を受け、アメリカで男性が女性をダンスパーティーに誘った内容の、実在する英文手紙を題材に翻訳に挑戦します。生徒は、台本として違和感がないように、手紙の持つ背景をふまえ、日本の中学生に伝わりやすい翻訳を目指します。

|

①翻訳には、原文の書き手などのパーソナリティ、言語の違い、該当の文章の時代や文化的な背景などの諸要素が影響していることに生徒が気が付くことができる。 ②翻訳する時に、俺や僕、私など、どの人称代名詞を選択するかにより、翻訳文の印象に違いが生まれることなど、翻訳の効果について気づくことができる。 ③他者と協力しながら、パーソナリティや諸背景をふまえて、手紙の相手と、翻訳文を読む人に、書き手の想いを伝える翻訳文を作成する。 |

・1時間目

1965年以前に書かれた本物の手紙を用い、その手紙が書かれた時代背景や、当時の文化について調べ、原文についての理解を深める。

・2時間目

機械翻訳を参考に※2、生徒が手紙を翻訳する。

翻訳実務経験者から、生徒が書いた翻訳文についてフィードバックをしていただく。

※2…英文を読むことが難しい生徒に対して英文の読解を補助したり、機械翻訳では十分にコンテクスト(時代背景)や文化差を意識した翻訳にならないことへの理解を促したりするために、機械翻訳文を生徒に複数個提示しています。

「いちばん自由な出版社」を掲げ、千葉ロッテマリーンズや千葉ジェッツなどのプロスポーツチームとのコラボ、グラニフの人気キャラクターから生まれた「グラニフのえほん」シリーズ、ポッドキャストから生まれた「ホントのコイズミさん」シリーズなど、従来の出版のあり方を刷新した書籍を多数発行している。その他、小中学校の授業で活用される学校図書館図書を多数制作している。

◆ ご協力いただいた皆さま

代表取締役 常松心平さま、翻訳者 笠原桃華さま

授業内容を検討するにあたり、様々なコンテンツの翻訳経験をお持ちの笠原さまに具体的に工夫している点を生徒へお話しいただくことで、手紙の書き手や相手、翻訳文を読む人が属する文化などの背景をふまえるという視点を、より実感を持って学ぶことができるのではないかと考え、303BOOKSさまへご協力をお願いしました。

教育現場に精通され、細部までこだわりのある出版物を多く手掛けていらっしゃる常松さま、笠原さまには、当日の講話のみならず、授業の構成段階から示唆に富むアドバイスをいただきました。

生徒が授業を通し相手をより意識できるように、以下の2点について創意工夫を加えました。

1つ目は、実際に翻訳経験のある方に授業に関わっていただくことです。

授業を開発する過程で、何度か翻訳者の方にインタビューをする機会がありました。翻訳者の方は、文章がもつリズム、原文の書き手、翻訳文を読む人など、様々なことに気を配りながら翻訳されているそうです。生徒は、そのような工夫について話を聞いたり、翻訳者ならではの視点からフィードバックを受けたりすることができます。

2つ目は、実際に書かれた手紙を教材として使用することです。

教材は実際にアメリカで書かれた、アメリカ人の男子大学生が気になる女性をダンスパーティーに誘う趣旨の手紙※3です。特定の個人に出された想いが込められた手紙を用いることで、生徒が「この原文を書いた人はどんな人だったんだろう」、「翻訳文を読む人にとってどうしたら伝わりやすく訳せるのだろうか」など、よりリアリティをもって想像を膨らませることができます。

※3…村主よしえ・広田寿亮(1965)『英文手紙の書き方』、海南書房

ここからは、授業の様子を紹介します。当日は、2名の中学生と大学院生数名という少人数の受講者に向けて授業を実施しました。

まず、旅行記事やゲーム、漫画など様々なコンテンツの翻訳を手掛けてこられた笠原さまから、生徒に対して、翻訳する際に意識するとよいポイントについてお話しいただきました。そのポイントとは、それぞれの言語が持ち合わせているリズムへの意識と、各文化による単語の捉え方の差に対する意識です。

笠原さまからは、例として、英語の歌詞を日本語に訳す際は、歌いやすくするため、七五調のリズムを意識する場合があることや、単語についても、直訳をするだけでは不十分な場合があり、“vegetable”(野菜)という単語は、日本では生野菜を連想するが、アメリカでは冷凍野菜が想起されることなどをお話されました。翻訳の仕事は、双方の文化をふまえて翻訳しなければならないことを教えていただき、生徒も熱心に耳を傾けていました。

次に、アニメーションを用い、教材の手紙が書かれた当時の時代背景や、手紙を書いた男性と手紙を受け取る女性の関係性について生徒に示しました。

アニメを視聴した後は、ACE学生インターン生による劇を通して、生徒のみなさんに手紙の翻訳を行ってもらうことを伝えました。

演劇サークル監督役の学生が登場し、手紙を上手く翻訳できずに困っているとこぼしています。

演劇サークル監督からのお願いを受けて、まず生徒は手紙の書き手(ボブ)や当時の時代背景について、手紙に書かれたヒントから、調べ学習を行い、理解を深めていきました。

生徒たちは悩みながらも翻訳文を書き進めていました。途中、グループ毎に、翻訳文を作成する際に工夫した点などを共有する活動を行いました。生徒から、「手紙の書き手(ボブ)の育ちがよさそうなので、言葉づかいを丁寧にした。」や、「日本語らしく訳すべきか英語らしく訳すべきか迷ったが、翻訳文を読む人(日本の中学生)にとって分かりやすいように日本語として自然な表現になるように工夫した。」、「手紙に書かれているBig band やJazz Comboなどあまり日本の中学生にとってなじみがない単語について、大人数のバンドと少人数のバンドと工夫して訳し分けた。」など、文化的背景や時代の違いをより意識し、授業のねらいであった相手との違いをふまえながら工夫して翻訳している様子が見られました。

その後、2名の中学生が完成させた翻訳文と工夫した点・難しいと感じた点を発表し、翻訳者の笠原さまから、フィードバックをいただきました。

笠原さまより、”Last Friday’s dance was really great.”という文について、「とても素晴らしかったよ。」ではなく「とても素晴らしかったね。」とカロリンに同意を求めるような、語り掛けるように訳しているというところが、reallyの雰囲気をよく表していて素晴らしいなど、生徒の翻訳文が文章として読みやすくなるように意訳できていたとコメントをいただきました。笠原さまのコメントを受け、他の受講生も生徒たちの考え抜かれた工夫に驚いたり、感心したりしていました。

最後に、授業者(菅谷)より、今回の課題の場合、原文が書かれた背景や、手紙の書き手と相手の人物像を読み解いた上で、翻訳文を読む人にとって伝わりやすい言葉を選ぶことが大切であることをまとめとして伝えました。

アンケートでは以下のような声が見られました。

|

翻訳者の方の話がとても参考になった。普段の生活の中で翻訳者の方と関わることはないのでとても興味深い話が聞けてよかった。また、翻訳する文章の背景、設定?がはっきりしていたので、色々な翻訳方法が考えられて難しかったが面白かった。(中学生)

ねらいがどこにあるのか。英単語の使われ方、その単語の用途を理解することなのか、時代背景やキャラクターを想像して作文することなのか。後者だと元の英文から離れていってしまわないかと気になりました。実際、翻訳の方はどのようにされるのかもっと聞いてみたいと思いました。(大学院生) |

今回の授業を通して、生徒は翻訳文を読む人に伝わりやすい翻訳になるように、日本の中学生にとってはなじみのない当時の音楽文化を示す単語を工夫して訳したり、日本語として自然になるように配慮したり、手紙の書き手であるボブのパーソナリティを読み解いたりするなど、様々な工夫をしながら活動していました。どうしたら伝わりやすい翻訳になるのか悩みながらも、原文をじっくり読み、時代背景や手紙の書き手のキャラクター性等をふまえ、慎重に言葉を選びながら翻訳している様子が多くの場面でみられました。

これらから、この授業を通して、授業目標に設定しており、開発当初から大切にしてきた原文に忠実に向き合い、翻訳文を読む人を意識しながら表現を工夫するという相手を十分にふまえるということを生徒が体験することができたと考えています。

今回の授業実践では、303BOOKS株式会社より、代表取締役の常松さまと、翻訳実務経験者である笠原さまに多大なご協力をいただきました。授業構成から授業内で提示する資料まで丁寧に見ていただいた上で、助言をいただいたり、当時の文化的な背景について調査をしてくださったりするなど多方面からサポートしてくださいました。また、授業後には、授業内で翻訳をどのように定義するのかや、より効果的な翻訳者との連携についても多くのアドバイスをいただきました。いただいた貴重な意見をふまえ、この授業をさらにブラッシュアップしていきます。誠にありがとうございました。

2021年度より千葉大学大学院教育学研究科の講義において、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、今年度も継続して協力しています。今年度から本講義は、教員としての高度な専門的職業能力の習得を目指す専門職大学院(教職大学院)の講義としても認定され、履修生の幅を拡大し実施されています。

このブログでは、本年度に実践された授業の様子(第4報・株式会社セールスフォース・ジャパン(以下Salesforce)さま編)をお届けします!

|

【講義概要】 『DX関連企業と連携した授業づくり』 |

■授業タイトル

『お困りごと解決しましょう〜トレイルブレイザー部のITソリューション〜』

(協力企業:株式会社セールスフォース・ジャパン(以下Salesforce))

■授業数 2時間(50分授業×2回)

■対象 中学3年生

■関連教科

社会科(公民的分野)、総合的な学習の時間

■学習目標

・DXの概念について、実社会の具体的な事例に基づいて理解する。(知識・技能)

・身近な社会の課題の解決方法について多面的・多角的に考察し、ICT技術のもたらす社会への影響と関連させて表現する。(思考・判断・表現)

・現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとする態度を養う。(学びに向かう力、人間性)

■生徒の活動

・チュートリアルとして、DXの前段階である改善策について考える。

・本題の課題について、(DXの前提となる)理想とする未来を設定し、 改善改革案の検討。

・改善改革案を発表し、講師よりフィードバックを受ける。

授業にご協力いただいたSalesforceの社員の方より、普段の仕事内容について紹介。

「私の主な仕事は、1つは、IT技術を使ってお客様の困りごとを解決する相談役。もう一つは、新しい技術について、お客様に役立つポイントや仕組みを分かりやすく説明するような仕事をしています。

また、私たちは『トレイルブレイザー』と呼ばれる人たちを支援しています。これは、先駆者として道を切り開き、よりよい世界を築く人たちを指します。『トレイルブレイザー』は皆さんの近くにもいて、必ずしも偉人や、企業の人ではありません。そういう人たちをSalesforceは積極的に応援し、一緒に世の中や世界を良くしていくことを考えています。」

IT技術を用い問題解決をする部活・トレイルブレイザー部の新入部員の設定で、さっそく課題解決に向けた活動を開始。

Salesforceの社員の方より、解決に向けた段階として、改善とDXでは違いがあることも説明されました。

改善は、困っていることに対し手前から順番に解決策を考えていくような今までの主流な解決方法。DXはデジタルトランスフォーメーションという意味なので、『全く新しいものに変わった!』というようなものを実現できたらDX。困ったことに対して、理想とする未来像を作るところからスタートするイメージだと教えていただきました。

授業者である大学院生渾身の寸劇により、生徒へ『店舗におけるグミキャンディの売り切れ問題』が提示されました。第一段階としては、DXを強く意識するのではなく、困りごとの解決を第一に考えるようにとアドバイスがありました。

活動に使用したフレームワークにはIT技術例がまとめられており、それをヒントに解決策を検討しました。

発表で生徒の一人は、SNSを用いたお知らせを提案しました。メーリングリスト、SNS、チャットなど、知らせる方法は様々あるものの、特定の顧客だけではなく、不特定多数の方に知らせるにはSNSがより適していると考えました。

Salesforceの社員の方より、何が問題なのか理解し、解決を考え、使用頻度の比較などもしているところがとても良いとフィードバックしていただきました。

その後、社員の方から、重要な呪文「そもそも」の伝授が。

理想の未来を考えるヒントとして、なぜ、この人、そもそもグミを買うのか考えてみてと示唆。

例えば、理想の未来がグミを買って食べた後の嬉しさなのであれば、希望の商品が売り切れていても、店内カメラでそういう人を発見し他商品を紹介するとか、お得なクーポンとセットで別のグミを薦めることでも目的は果たせると、DXレベルの解決例を示しました。

DXをイメージしやすい魔法の呪文、『そもそも』を得た生徒達。DXレベルを目指し、課題2へ挑みます。

課題2は、弊会が出張授業で用いる教材を使用しました。この教材は、課題の背景や設定が詳細に作りこまれており、さまざまな視点での検討が可能です。

生徒に示された課題は、架空の道の駅が実施するイベントに若い来場者を増やすこと。

通常は高校生向けの授業のため、大学院生とペアを組み、生徒が相談しながら活動できる体制を整えました。

2コマ目となったこの日の活動には、また1日目とは違うSalesforceの社員の方にご協力いただきました。「突拍子もないことでもよいので、理想の未来をまずは考えてみよう。」と促され、活動を開始しました。

ある生徒は、若い世代のイベントに対する評価が低いこと、最新のスケジュールが把握されていないこと、わざわざ来る意味を見出していない点を課題と考えたと発表しました。

また、イベントを評価している若者は、その理由としてイベント講師に直接個別に質問できたことを挙げていることから、ロボット、Webカメラ、モニターを設置し、講師と個別に質問できるシステムを構築すること。また逆に、世界中でこちらが赴くイベントを開催すれば、結果的に街に来る人も増えるのではないかと、カレンダーツールでのSNS発信を提案しました。

社員の方より、来る意味がないと言っている人に対し、来なくてもいい(イベントが赴く)発想はとても良いとフィードバックがありました。

他の生徒は、そもそも市に若者が少なく、その理由は仕事があまり無いからであると考えました。そして、この街をつくる仕事をバーチャルオフィスで実現することを提案。新しい取り組みなので、若者も集まるのではと考えました。

社員の方より、なぜ若者がいないのかというところを考え、未来を描けたのがとてもよかった。若者を増やせば、結果的にイベントの来場者も増えるという別の角度のアプローチ、枠をはみ出た思考ができたとフィードバックしていただきました。

講義担当・藤川教授より

問題解決についてわかりやすく図式化し、そこにITをうまく位置づけることもできていて良い授業だったと思います。生徒たちは非常によく考え、ワークシートにも充実した内容を書いていました。大学院生を頼っている様子もそれほどはなかったので、生徒は自分たちだけでもある程度はできるレベルだと感じました。ただ、もし生徒の活動が進まなかった場合、どう援助するかについては、仕組みとして考えていく必要があるようにも思いました。

また、時間配分について、生徒2人でも苦労していた様子でしたので、生徒がたくさんいたら収拾がつかなくなると思います。その点は精査すべきと思いました。

ACE明石より(講義全般に渡り学生の指導を担当)

元々3時間の授業を2時間に短縮するというのは大きなことで、その作業を通して、この授業の本質は何かということをたくさん考えながら進めてくれたのではないかと思います。元の教材はストーリーベースの教材ですが、(アレンジする際、元のストーリーと設定を変更する部分について)生徒に気にしないでと言って進めてしまうと逆に気になってしまうこともあると思います。そういう場合は、簡単な設定を作ってしまって「●●らしいよ」という程度など、簡単なストーリーを創作でも入れてしまった方がスムーズに進むこともあります。こういう考え方は、ストーリーベースの授業ではよく使われる方法ですので一参考にしてください。

|

【ご協力いただいたSalesforceの皆さまより】

【1日目にご協力いただいた社員さまより】 まずは、素材をもとにして授業を再構築したメンバーの皆さん、本当にお疲れ様でした。実際の現場でも人によって理解や解釈のブレがあるテーマをどうやってわかりやすく伝えるか、皆さんの努力が、またわずかではありますが私達のサポートが、授業を受けてくれた生徒さんの何らかの新しい気づきにつながれば嬉しいことです。機会をいただけたこと、改めて感謝です。

【2日目にご協力いただいた社員さまより】 貴重な機会に携わらせていただき本当にありがとうございました。自分自身はかけがえのない経験をさせていただいのですが、一方で、大学院生と中学生、どちらにも十分に価値提供できただろうか?という思いは残っています。大学院生の皆さまの意図に寄り添った支援ができていたか?遠慮をさせてしまってはいなかったか?受講した中学生はデジタルトランスフォーメーションの本質を理解してくれただろうか?彼らの記憶に残る示唆や、フィードバックを提供をすることはできていたか?また機会があれば、この問いを踏まえて取り組めればと思います。

【協力企業担当者:ACE山田より】 授業アレンジのために社員の方とオンラインでミーティングをしたり、会社を訪問しご相談させていただいたりとSalesforceの皆様には多大なご協力をいただきました。ありがとうございました。また、実際に高校で実施する既存の授業を見学することでDXについて大学院生も理解を深めていました。学外に出て大学院生が企業の方や学校と関わりをもつことができ、企業と連携した授業づくりを実践する力やデジタル技術の活用、またDXの状況について存分に学ぶことができていたのではないかと思います。 |

2023年12月18日(月)、千葉県立富里特別支援学校・高等部2年生の一部の生徒の皆さんへ、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)と企業教育研究会(以下ACE)とでお届けしている「ゲームでつながる授業と仕事」について、特別支援学校向けアレンジ版の出張授業を実施しました。

通常は小学校中学年~中学生向けに実施している授業プログラムですが、今回は、「ゲームとの付き合い方を考えよう」「ゲーム会社で働く人たち」の2つの授業プログラムから、働く上で具体的に気をつけるとよい点や、ゲームについてインターネットを介して遊ぶ時の注意点(ネットリテラシー)によりフォーカスし、既存プログラムをアレンジしています。

具体的なアレンジについては、特別支援学校(以下学校)の先生に事前に既存プログラムを確認いただき、その中で、生徒の未来を見据え特に伝えたいポイントを絞っていただきました。その視点を大切にしながら、学校の先生、SIEご担当者さま、ACEの3者で連携し、生徒の特性に合わせた指導案にと検討を重ねました。

『社会に開かれた教育課程』が推進され、現在は多様な団体が出張授業を提供するようになりました。しかし、特別支援学校も対象に含めて展開している授業は少なく、特別支援学校の子どもたちにとっての出張授業は、多様なプログラムから選択できる状況ではないようです。 今回の授業は手探りの面もありましたが、私たちが大切にしているワクワクした学びをより多様な子どもたちに届けようと、様々な工夫を凝らしました。このレポート記事では、その授業の様子をお届けします。

■授業時間 100分(50分×2コマ)

■対象 特別支援学校高等部2年生

■関連教科 職業、道徳科

■学習目標

■生徒の活動

当日リラックスして授業を受けてもらうため、生徒の皆さんとは、事前に学校を訪問し顔合わせをしていました。当日は改めて緊張をほぐしながら授業スタート。「ゲーム好きですかー?」と聞くと、たくさんの生徒の手が挙がりました。

まずは働く上で大切なことについて紹介。内容は、報連相、身だしなみ、言葉づかいの大切さに絞りシンプルに。また、プログラミングで数学を使うことなど、日々の学校の勉強は、仕事で使う場面がたくさんあることにも触れました。

これは、生徒の職業体験前に先生が何度も伝えていること。先生が言っていたことと、企業の方が大切に思っていることは同じだ!と、生徒の中で内容が繋がりますようにと期待を込めて。

授業は、文字を減らし漢字は全てルビ打ちしたスライドをメインで進めつつ、アレンジ版ワークシートを作成。拡大版を黒板にも用意しました。

通常はSIEの講師とACEで進める授業ですが、この日は学校の牛島先生にも授業者の一人として参加いただき、ワークシートの答え合わせなど、適宜フォローしていただきました。牛島先生のリードもあり、生徒の皆さんは、リラックスしつつも積極的に授業に参加している様子でした。

次はゲームについて映像視聴と、PlayStation®4用ソフトウェア『Newみんなのゴルフ』の紹介とPlayStation®5のプレイタイム。代表の生徒に試しにプレイしてもらい、その画面をみんなで見守りながら、楽しくゲーム体験とゲーム環境の進化を体験しました。

そして、SIEの内山さんより、最近のゲーム機はインターネットにつながることで、できることが増えていることを紹介。

本授業のアレンジとして、実際にオンラインで繋いだPCを介し、先生がチャットで会話する様子も生徒に見てもらいました。

インターネットにつながったゲーム機のイメージを掴んだところで、「オンラインゲームで気をつけること」について学びます。

アニメ映像を通して個人情報が洩れて高額請求を受けるというトラブル事例を知ってもらい、その解決策や、自分だったら何に気をつけるのかを考えてもらいました。

教材のアニメは、特別支援学校の生徒の皆さんにより分かりやすく伝えるため、所々ビデオをとめながらペープサートを用い、トラブルの内容を丁寧に説明しました。

トラブル事例を踏まえ、解決策を考えるワークシートに一生懸命に取り組んでくれた生徒の皆さん。

「キャラクターの見た目だけで判断しない。」「パスワードを教えない。」「算数という言葉から小学生とバレてしまった。小学生だから騙せると思われた。」などの意見を発表しました。

発表に対してSIEの内山さんより、「(なりすました)キャラクターは素敵な女性を演じていたけれど、裏で操作している人間がどうかは誰もわからない、この人は大丈夫?と考えることが大切。また、パスワードを教えることは家のカギを渡してしまうようなことと同じくらい危険なこと。」と、フィードバックを受けました。

他には、「(そもそも)チャットをやらない。」「相手のことをなるべく聞き出す。」「パスワードを教えるふりをする。」などの意見も生徒から挙がりました。

牛島先生は、「チャットをしないじゃなく、する上で気をつけることを考える授業なんだけど…まあ、それもあるよね!」「自分のことは教えないけど、相手のことをなるべく聞き出すのね(笑)」などと、意見を肯定し明るい雰囲気を保ちつつ、冴えたツッコミを披露し、笑いの絶えない発表時間となりました。

最後、なるほど、なりすましとはこういうことかと具体的に体感してもらうため、授業途中で牛島先生とチャットしたかわいいイメージのお相手が、なんと男性の古谷さんであったとネタ晴らし。古谷さんの登場に教室では、「えーーっ‼」「わー‼騙された‼」と驚くやら笑ってしまうやら、最後まで楽しい雰囲気で授業を締めくくりました。

聞くと、授業を受けた生徒の内、毎日ゲームをしている人が半数以上!オンラインで知り合いと一緒にゲームをしたり、スマートフォンの使用では、SNS発信をしたりしている生徒もいる様子。

実際にオンラインでゲームをしている生徒もいる中で、直接会っていないのであれば、その相手が本当にイメージ通りの人なのかはわからない、個人情報を渡してしまうと危ないという視点に気づく機会になりました。

本校は、知的障害を主な対象とする普通科の特別支援学校です。本校卒業後すぐ、または数年後に障害者雇用での企業就労を目指す生徒が中心に所属する学習グループを作り、特別支援学校独自の教科「職業」の授業として展開しました。

障害の有無など関係なく、高校生活を満喫する生徒たちは、SNSでのチャットや動画投稿などを普段から楽しみ、また思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も抱えています。今回は、彼らにとって身近なテレビゲームの通信機能の利便性と気をつけるべき点を切り口に、その他SNSでのトラブルや対応方法を自ら考えるきっかけとなることを願って、準備をしてきました。

障害特性上、目で見て分かりやすい教材や体験的な活動を取り入れることで生徒の学習の理解度が大幅に増すことから、SIEの内山様やACEの篠崎様、古谷様には、既存のプログラムをどうアレンジするか、多くのアイディアをいただきました。

一斉指導であっても生徒一人ひとりに合わせた支援方法を用意する特別支援学校の授業の特性上、地域人材を活用した「社会に開かれた教育課程」の実現には、まだ多くの課題があると考えます。それでも、今回の取り組みは、「企業と連携した特別支援教育」を進めていくうえで多くの示唆を得ることができました。本校生徒と我々教員にこのようなチャンスをいただき、感謝しています。

今回は弊社の授業にお申込みいただきありがとうございました。弊社は2006年からCSRの一環として教育貢献活動を進めています。ゲームを安心・安全に遊んでいただくために大事なことや気を付けることなどを、PlayStation®の環境や事例とともにお伝えしていますが、特別支援学校の皆さまに授業をお届けするのは今回が初めての試みでした。

はじめは「喜んでいただけるだろうか」や、「私の経験不足から、ご迷惑をお掛けしてしまうようなことがあったらどうしよう」と心配でしたが、牛島先生やACEの篠崎さんと古谷さん、そして何より生徒の皆さまに支えていただき、楽しく授業を進めさせていただく事ができました。

生徒の皆さまには今回の授業でお伝えした内容を日々の生活に活かし、私達に見せてくれた満点の笑顔でこれからも素晴らしい学生生活を送っていただきたいと思います。

個人的にも貴重な体験をさせていただき、多くのことを学ばせていただきました。今回は本当にありがとうございました。

ACEの授業は、一般的に企業のもつリソースと学習指導要領の内容を兼ね合わせながらつくりあげていきます。そのため、学年の発達段階を考えながら授業をつくることになります。

今回の授業は、小学校高学年から中学生に対して実施している授業内容をもとに特別支援学校の高等部の生徒向けにアレンジしたものです。特別支援学校の生徒の場合は各々理解力に幅があります。したがって、授業内容のアレンジについてはどれくらいの理解力があるかを把握した上で、教材の難易度を調整しなければならないというところが一番のポイントだったと思います。そのため、特別支援学校の担任の先生との難易度のすり合わせが必要でした。これにより、ペープサートによる内容把握、なりすましの実際の体験等の工夫を考えて実践することにしました。このあたりがこれまでの出張授業とは大きく異なる点です。

今回のアレンジした授業がうまくいったのも、ACE、SIE、特別支援学校の担任の先生による生徒の実態に合わせた難易度のすり合わせとそれに応じた授業の工夫が適切であったからだと考えます。

千葉県にある千葉市立稲毛中学校の長谷川先生による実践のご紹介です。地域のアントレプレナーシップ教育を推進している「ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム」の方とコラボレーションし、中学2年生の生徒を対象に総合的な学習の時間に実践していただきました。4つのミッションから1を選び、先生のねらいや生徒の実態に合わせ、発表や振り返りを丁寧に行うようにアレンジしていただきました。

<アレンジのポイント>

・ミッション1を2時間に分けて実施

・1グループ2分間で全グループが事業内容を発表する

・事業内容を比較検討させ、振り返りを行う

・T1に外部協力者、T2に長谷川先生の2名体制で実施

※指導案内のアレンジ部分については黄色でハイライトをつけています。

1時間目は、「アントレプレナーシップ」について確認後にアニメーション教材を視聴。「虹ヶ崎市」に適した新規事業を考え、2時間目に行う発表に向けて準備を進めました。

2時間目は、各班で考えた新規授業について2分間で発表し、その後は他グループと比較しながら振り返りを行いました。

本校では、第2学年で総合的な学習の時間におけるキャリア学習の一環として、他の職業体験学習と関連付けて、本プログラムのミッション1を2時間に分けて実践しました。

1時間目で課題を把握させたのち、グループごとに事業内容を検討させました。

2時間目では、前時に検討した事業内容を課題解決のねらいや事業決定の理由が適切であるか、アイディアに独創性があり魅力的な提案ができたかなどをグループごとに発表させ、比較検討させました。

生徒たちは楽しみながら学習に取り組んでいました。また、事前に社会科の日本地理の学習で、地方の「町おこし」事業を考える取組を実施していたこともあり、グループごとに様々な事業計画を立てることができていました。授業の終末で、自分たちが立てた事業計画について、目的に合った内容であるかフィードバックを行いました。これにより、実際に社会人として職業に従事したときの視点に立って、取組を振り返ることができました。

生徒たちが与えられた課題に対してどのような事業内容を考えてくれるのか私自身楽しみでした。最初は、自分たちがただやりたい事をアイディアとして出す生徒もいましたが、「本当に課題が解決するだろうか」「課題解決までの道筋はどうなっているか」と問い掛け、「誰のためになる仕事なのか」という事を考えてもらう事を意識していました。

また、逆に膨大な資料と睨めっこしながらなかなかアイディアが出せずに苦戦していた生徒もいましたが、自分たちでも出来そうな小さい事をアイディアとしてたくさん出していく中で、最終的にはこちらも全く想像していなかった独自性のある事業内容を提案してくれて驚きました。

中学生にとって、少しでも起業とは何か、仕事をするという事はどういう事なのかを考えてもらう事ができたのではないかと思います。この授業後に、様々な職種の方から話を聞く機会があるという事だったので、少しでもその時間にこの授業で感じた事が活かされていれば嬉しいです。

2021年度より千葉大学大学院教育学研究科の講義において、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、今年度も継続して協力しています。今年度から本講義は、教員としての高度な専門的職業能力の習得を目指す専門職大学院(教職大学院)の講義としても認定され、履修生の幅を拡大し実施されています。

このブログでは、本年度に実践された授業の様子(第3報・株式会社メルカリ(以下メルカリ)さま編)をお届けします!

|

【講義概要】 『DX関連企業と連携した授業づくり』 |

■授業タイトル

『 メルカリで学ぶ循環型社会 』 (協力企業:株式会社メルカリ)

■授業数 2時間(50分授業×2回)

■対象 中学3年生

■関連教科

社会、家庭科

■学習目標

・メルカリで売られている物について考え、さまざまな物がリユースできることを理解する。

・循環型社会のしくみについて、擬似メルカリ体験活動を通して考える。

・循環型社会において、どのような行動ができるか考えたり、意見をまとめて発表したりする。

■生徒の活動

・実際に売られている物を見て、購入者や売れる物について想像し、店舗とメルカリで買うことの違いについて考える。

・各自持参の使用しなくなった物について、出品用テンプレートにまとめ、参観学生に疑似的に購入してもらう。

メルカリ・齋藤さんより会社紹介。

メルカリという会社は、皆さんがイメージするフリマアプリだけでなく多様なサービスを提供しています。グループ全体のミッションとして「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」を掲げ、スマートフォンアプリを通したいろいろな体験を提供しています。

例えば、メルカリShopsという、農家の方や、ハンドメイドの作家さんがお店を出せるような機能を作り、インターネットや新しい技術をもっと使って地域を活性化させる取り組みをしています。また、QRコード決済やクレジットカードなどの金融サービスに加え、暗号資産を売買できるサービス等もつくっています。

フリマアプリでは、ここ10年で30億品以上出品され毎月数千万人が利用しています。親の承諾があれば未成年でもアプリの使用が可能です。アメリカでもサービスを展開したり、インドに開発拠点を作ったりもしており、物やお金などが循環する社会をつくっていきたいと思っています。

出品され実際に購入もされている意外な物たちについて(トイレットペーパーの芯、玉ねぎの皮など)、使用用途や値段を想像する活動を行いました。

生徒から、「意味の分からない物が売り買いされている」という感想が出るなど、想像もしなかったさまざまな物がリユースでき、人の役に立つ可能性があることに気づきました。

次に、自身では使用しなくなった物について、値段を決め、出品に向け紹介文言を考える活動をしました。それぞれ、使用済み問題集、使いかけのペン、ハーゲンダッツの蓋などを持ち寄りました。

活動に用いるテンプレートについて説明を受け作業開始。齋藤さんから、「ただ安く売るのではなく、どんな人にいくらぐらいで欲しいと言ってもらえるか。要らなくなった物が他の人にはどんな価値を生み出すかを考えてみて」とアドバイスが。

問題集は塾講師に需要があるのでは?使いかけのペンは、まずは少し使ってみたい人や、いろいろな色を使用する授業で用途があるのでは?など、生徒自身で購入者を想定し、テンプレートに入力していました。

作成したテンプレートを基に、それぞれの出品について発表しました。その後、授業参加者の投票を購入行為に見立て、出品から購入されるまでの流れを疑似体験しました。

齋藤さんは、生徒が持ち寄った物と同じ物が売られているページなどを紹介し、これらは実際に購入される可能性が高いこと、生徒が購入者を具体的に想定して活動できたことが良かったと講評しました。

また、ただ売れてよかったというだけではなく、メルカリは物を循環させることで循環型社会の実現に貢献していること、そしてその貢献のため、環境に良いインパクトを与えるための取り組み(プラネット・ポジティブ)についても説明しました。

その説明の中で、最も取引量が多い衣類カテゴリーの算出では、約53万トンのCO2の排出を回避できたことが推計されており、そのCO2排出量は東京ドーム約220杯分の容積に相当すること。また、古着だけのファッションショーをしたり、自治体と連携して不要品を回収する取り組みをしたりなど、多くの人に馴染み、目に触れる企画を進めていることも紹介しました。

講義担当・藤川教授より

既存教材のアレンジではなく、新しく作成することに挑戦し、且つ、とても楽しい授業であったことは良かったと思います。ただ、タイトルに循環型社会という壮大なテーマが掲げられている中、その説明部分を全て齋藤さんに任せてしまうのはどうか。循環型社会についての全体像やストーリーと、今日の活動とのつながりを、まずは授業者が構築する必要があると感じました。例えばCO2削減であれば、世界の削減要求について、洋服がそのうちどれぐらいを占め、どの程度のインパクトがあるのか示すなどして欲しい。そうすれば、生徒もなんとなく良さそうというレベルではなく、数値的納得につながると思います。

ACE明石より(講義全般に渡り学生の指導を担当、及び協力企業窓口を担当)

模擬メルカリというオリジナルの学習活動を考えられた点は、とても面白かったです。今回、模擬メルカリのためのICT教材を作成することに挑戦してくれたのですが、紙のワークシートと違い、ICT教材の場合は、発表時に誰のPCに情報を集約するかなど、詳細を検討しておく必要があります。授業時間が押した原因として、そういう点もあったかと思います。

また、学生から、メルカリで実際に購入する際はテキストベースで判断するなら、口頭発表をさせない方法もあったのではという意見や、折角の授業だから発表をという意見もありました。それに対してですが、授業だから発表させた方がいいとは必ずしも言えないのではないかと考えています。本当に発表が良いのか、発表しないなら授業者としてどういう工夫をしたら効果的か、是非検討して欲しいと思います。

|

【メルカリ・齋藤さまより】 担当の大学院生グループの方々のなかには、メルカリのサービスを普段から利用している方もそうでない方もいらっしゃいましたが、メルカリをテーマにどのような授業を組み立てられるだろうかと、打ち合わせを何度も行いながら授業内容を企画しました。 アイデアを話し合う過程で、メルカリが用意している既存の教育教材をそのまま利用するのではなく、授業を通じて「メルカリが目指している循環型社会を中学生が体験しながら学ぶことができないだろうか」という方向性が定まり、フリマアプリ「メルカリ」の出品画面を模したオリジナルのワークシートを作成したり、授業当日に他の大学院生グループに自分では不要になった物を持ってきてもらったりするなど、念入りな準備・仕掛けづくりができていたと思います。 一方で、それらの説明の情報量や使用する資料が増えたことにより、循環型社会についての具体的な解説や、授業を受けたうえでこれからどのような行動に移すとよいのかなどの検討にあてる時間が不足したため、さらに中心テーマの深堀りができると良かったと思います。 全体を通じて学びの大きいチャレンジングな取り組みだったと思いますので、今後の授業開発の参考にさせていただきたいと思います。ご協力、ご助言いただいた皆様ありがとうございました。 |

2021年度より千葉大学大学院教育学研究科の講義において、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、今年度も継続して協力しています。今年度から本講義は、教員としての高度な専門的職業能力の習得を目指す専門職大学院(教職大学院)の講義としても認定され、履修生の幅を拡大し実施されています。

このブログでは、本年度に実践された授業の様子(第2報・日鉄ソリューションズ株式会社(以下NSSOL)さま編)をお届けします!

|

【講義概要】 『DX関連企業と連携した授業づくり』 |

■授業タイトル 『データをめぐる謎を探れ!』

(協力企業:日鉄ソリューションズ株式会社(NSSOL))

■授業数 2時間(50分授業×2回)

■対象 中学3年生

■関連教科

数学、社会、プログラミング教育

■学習目標

・様々な代表値(最小値、最頻値、中央値、平均値)やヒストグラムに着目し、それらをプログラミングによって算出することを通して、根拠をもって結論を選ぶことができる。

・データ分析は身の回りのさまざまな場面で活用されていることを知り、目的に応じて適切に行うことが重要であることを理解した上で、活用することができる。

・コンピュータを使うことで、効率良くデータ分析をすることができることを理解する。

■生徒の活動

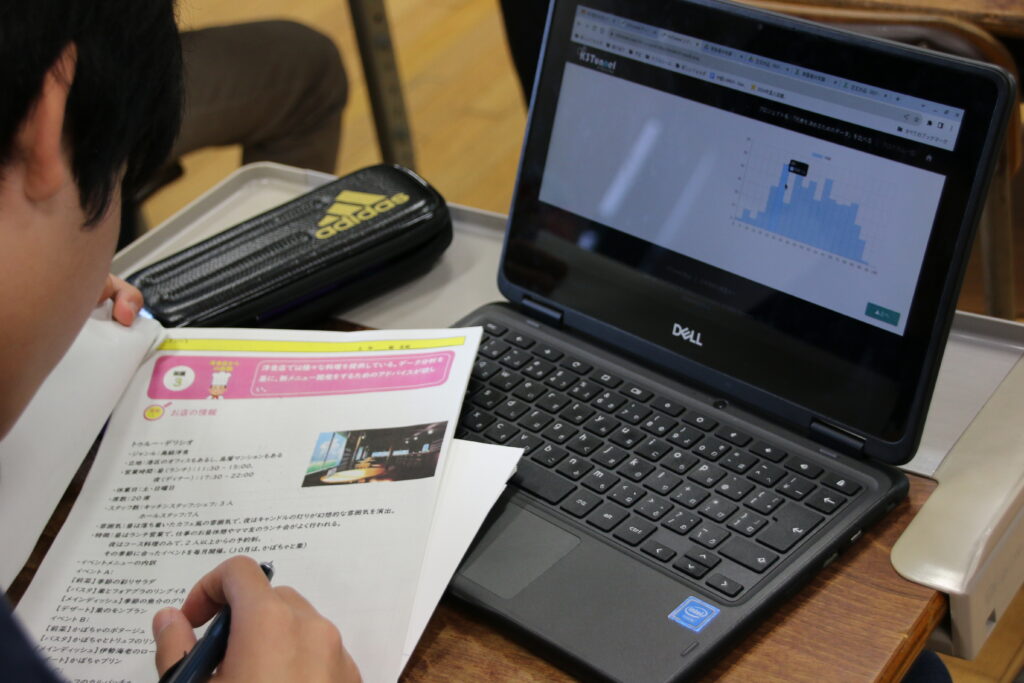

・水泳選手の記録を事例に、K3Tunnelを用いデータ分析の上、代表値について自分なりの根拠をもって採用する値を決める。

・洋食店の事例を用い、どのような視点でデータ分析をするかグループにて話し合い、K3Tunnelを用いたデータ分析の上、理由と共に新メニュー開発のアドバイスを検討する。

NSSOLの今野さんより会社紹介。

NSSOLは日鉄ソリューションズの名の通り製鉄所がルーツ。製鉄所は古くからコンピュータを用い、インターネットが一般的になる90年代後半より30年も前の昭和43年から、24時間365日システムが稼働しています。そして現在は、製鉄だけでなく、いろいろな業界で仕事をしています。

今日の学習で用いるK3Tunnel(ケイサントンネル)はプログラミング学習サイトです。仕事としてITを活用し課題を解決している会社だからこそできる学習コンテンツがあるのではと開発されました。学習コンテンツの提供は、全ての人が創造的にITの力を生かすことを目指し、ITプロフェッショナルと世の中をつなぐぞ!と、大きなビジョンを持ち取り組んでいます。

水泳選手のタイムについて、誰が一番速いのか決める際、最小値、最頻値、中央値、平均値のどれを採用するかにより結果が変わることを学びました。その後、新たなデータを用いて、次回大会の代表選手を選ぶ活動を行いました。

代表選手の選択はさらに大きな大会に出るための上位入賞を目指す設定のため、必ずしも優勝を狙うのではなく様々な判断を取り得ます。

分析にあたってはNSSOLが提供するK3Tunnelを使いました。生徒からデータの時系列(タイムの計測タイミング)について確認する場面もあり、こちらの想定以上の視点で分析を試みている様子でした‼

今野さんより、ベストタイムの頻度が高い(当日もベストタイムを出す確率が高い)選手など、また違った目線での分析ポイントについてフィードバックがありました。

次に、大学院生が独自に用意した設定とデータを用いて、新メニューの開発アドバイスを行いました。こちらもK3Tunnelで分析を行い、その結果を踏まえて新メニューを提案しました。

あるグループは、夜の来客の単価平均とイベント時の売り上げの伸びを根拠に、イベント時であれば来客が見込めるとして、クリスマス向けに温かいビーフシチューを盛り込んだ15,000円のコース料理を提案しました。

活動を通し、膨大なデータを眺めるだけでは難しいものの、コンピュータを上手く使うことで、効率よく状況分析ができることを学びました。

今野さんから、生徒が体験した活動はマーケティングの仕事であること。本当のマーケターは代表値そのもので判断するだけではなく、ある指標について数値を改善するための方策を考えていたりもするので、そういう視点でも目を光らせてもらうとよいのではとアドバイスいただきました。

講義担当・藤川教授より

社会と数学の横断型授業でした。活動時間が少なかったという授業者の反省もありましたが、限られた時間の中で十分な活動時間を確保できないことはあるが、それは必ずしもマイナスではなく、全体として授業が最適にできていればよいと思います。コンピュータによるデータ処理が容易になった結果、我々の教材作りは、架空データを作ることから必要になってくる。場合によっては、データを作る段階から生徒に実施させることもあり得ると思います。データ処理は慣れないと時間がかかるため、授業時間の読みが難しい面も。余力を持って計画する方がよいと考えています。

ACE明石より(講義全般に渡り学生の指導を担当)

今回の授業では、架空のレストランのリアルな資料の作成に挑戦してくれました。店名やメニューはChat GPTを活用したことで、本当にありそうな、妙なリアリティがある資料になったと感じています。データについても、担当グループの学生が頑張って作成してくれました。生徒がかなり自分の生活と照らし合わせて考えていましたが、やはりデータが嘘っぽいとそこまでいかないです。こういうデータを作るのはかなりエネルギーが必要ですが、ChatGPTがかなり役立つことがよく分かる授業だったと思います。一点、発表項目が多い気もしましたので、もう少しデータ分析に時間を使う方法もあったかと思いました。

【NSSOL今野さまより】今回の授業では、K3Tunnelで用意されているデータを使う活動に加え、オリジナルデータを使った活動にも挑戦してくれました。学習効果を考えた意図的なデータを作成するのは大変難しく、私たちもいつも苦労しているところです。 もとになる授業素材の理解から始めた学生のみなさんにとって、短期間での準備は本当に大変だったと思います。架空のレストランのデータは、プログラミングでの分析には使わないものも含めて中学生の意欲をかきたてるものに仕上がっており、とてもよい授業だったと思います。 教材開発者としてもとても勉強になりました。ありがとうございました。

【協力企業担当者・ACE 古谷より】これからの時代、より一層データ活用が重視されるため、小学6年の算数から「データの活用」が登場しました。 「データの活用」に関するNSSOL様の『データの謎を探れ!』という教材は、教員からとても評判がいいのには大きく2つの理由があります。 1つはデータを活用する必然性があること。もう1つは様々な判断ができるように適切なデータが用意されていること。 そのため結論を出すための話し合いがとても盛り上がります。 この授業づくりにおいて大変苦労したのがデータづくりでした。ChatGPTを使ってデータを作成してみましたが、なかなか適切なデータを得ることはできず、結局は課題解決に見合うように人力でデータを作成したとのことでした。 一方、店名やメニュー名はChatGPTを活用してアイデア出しをしてもらったとのことです。 この他の単元の算数の問題でしたら教員が作成することはそれほど難しくはありませんが、この「データの活用」の問題はなかなか作成することができません。 様々な生のデータが一般の教員にも共有してもらえるか、もしくはChatGPTで簡単に適切なデータを作成できるならば、教員による「データの活用」の授業づくりも進むのではないかと思います。 |

『NSSOL、K3Tunnel\ケイサントンネルは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。』

2021年度より千葉大学大学院教育学研究科の講義において、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、今年度も継続して協力しています。今年度から本講義は、教員としての高度な専門的職業能力の習得を目指す専門職大学院(教職大学院)の講義としても認定され、履修生の幅を拡大し実施されています。

このブログでは、本年度に実践された授業の様子(第1報・株式会社Intel(以下Intel)さま編)をお届けします!

|

【講義概要】 『DX関連企業と連携した授業づくり』 |

■授業タイトル 『 情報社会を支えるIT 』 (協力企業:株式会社Intel)

■授業数 2時間(50分授業×2回)

■対象 中学3年生

■関連教科

社会、音楽、家庭科、 総合的な学習の時間

■学習目標

社会インフラの裏側にはIT(情報技術)が必ず存在している。本授業では、普段は意識しない社会インフラを支えるITについて、株式会社Intelの協力のもと子どもたちが体験的・協働的に学ぶことを目標とする。

■生徒の活動

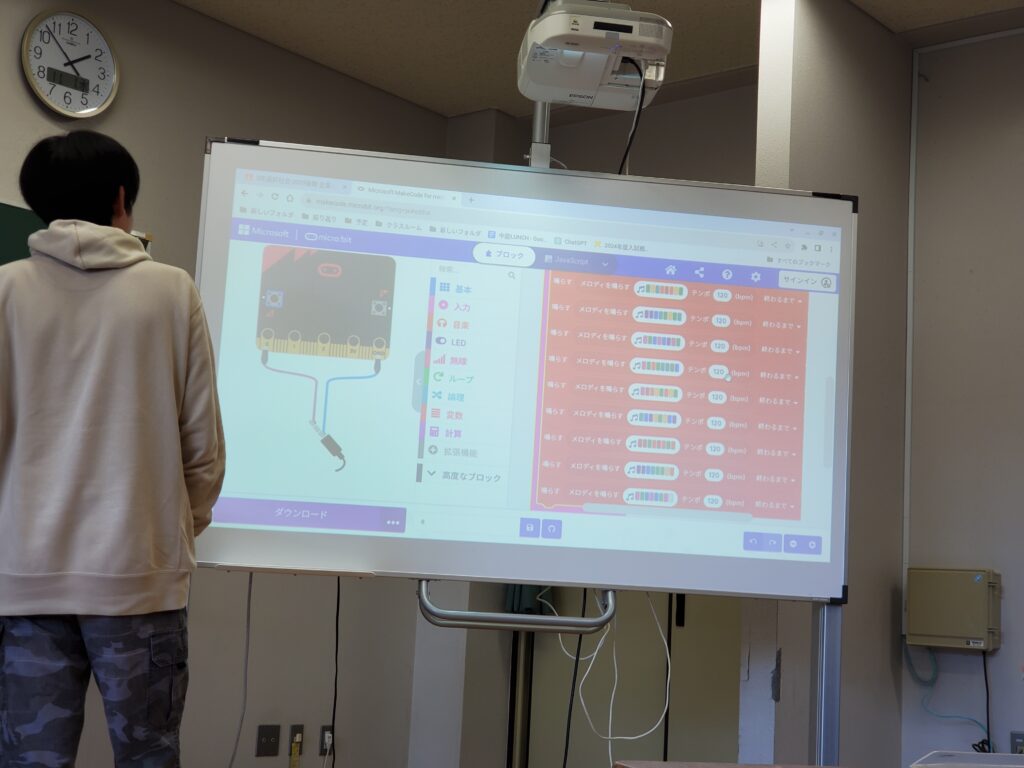

「MicrosoftMakeCodeformicro:bit」とマイクロビットを用い、プログラミングを用いた作曲・編曲を体験する。

Intel社員の遠藤さんより、会社概要、事業内容について説明。Intelは事業費の3~4割を研究開発に回すなど次の技術に向けてたくさんの投資を行っていること。CPUとはパソコンの中のチップのことで、チップの中には10億個ものトランジスタが組み込まれていること。これらの技術はどんどん高性能化しているものの、チップの値段自体はそれほど変化しておらず、技術面のみならず価格に対する企業の努力も、社会の進歩に大きく貢献していることなどが紹介されました。

『使用教材とマイクロビットについて』

今回の授業においては、Microsoftのプログラム作成支援サイト「MicrosoftMakeCodeformicro:bit」とマイクロビットを用いて実施しました。

マイクロビットとは、様々な機能(センサー)を搭載した超小型のコンピュータ。

マイクロビット用プログラムの作成方法は様々ありますが、今回使用したMicrosoftの教材ページにおいては、マイクロビット用の各機能を動かすプログラムを簡単に作成することができ、ブロック(スクラッチ)、プログラム言語(Java、Python)に対応しています。

従って、スクラッチを用いマイクロビットを動かしたり、そのコードを好きなタイミングで確認したり、また自らコードを打つことも可能です。

| 関連サイト ・「MicrosoftMakeCodeformicro:bit」 ・マイクロビット 搭載機能一覧(BBC micro:bit 紹介サイトより) ・使用イメージ(NHK for schoolより) |

Intelはデジタルラボ構想という教育支援事業の中でSTEAM教育も推進しており、様々な授業コンテンツを提供。その中の1つに、このマイクロビットを使用したプログラムがあります。

今回はマイクロビットを用い、学生が作成した指導案にて授業を実施しました。

作曲は、中学生チームと、大学院生チームに分かれて作業開始。

写真にあるブロックの赤枠は左右に音階、上下に時間が対応しており、対応した箇所をクリックするだけで作曲することができます。中学生チームは、かなり早い段階でコードを直接操作していました‼

1時間目は自身の作曲時間、2時間目にはそれぞれ作曲した作品を合わせ1つの曲にし、さらにアレンジを行いました。

編曲については、音楽専攻の大学院生より、「反復」「変化」「対照」から2つ以上のアレンジをすること。「強弱(音量)」「速度(テンポ)」の変化をさせること。曲の長さとして、コードの行数(ブロックの数)は合計10行以上とのルールが指定されました。

どちらのチームも時間ギリギリまで、意欲的に、また楽しく作業をしていた様子でした。

各チーム作品を発表し、講評をもらいました。

『大学生チーム』

コンセプト 「つなわたり」

作曲について講評

「最初の反復の部分はメロディが印象に残りやすいアレンジになっている。最後の変化部分にゆらゆらとした感じが出ている。」

参加した大学院生より、ブロックを触ってみてからコードに入る方が、即コードを書くよりもハードルが下がるという感想が出ていました。

『中学生チーム』

コンセプト 「突貫工事」

作曲についての講評

「短い時間で、よく長い曲を頑張って作ったと思います。最後終わる感じが出るよう工夫が出来ていました。きれいに自然な変化を盛り込めていました。」

『遠藤さんより』

中学生チームはスタート時からコードをいじっていたので、編曲のスピード感があるように感じました。作曲は大変なイメージがあるかもしれないですが、パソコンを使って、離れた場所でも共同作業したりできる形になっています。

また、音楽とプログラミングはすごく離れたものに感じるかもしれませんが、今この時代では、プログラミングも芸術の世界に入ってきています。

作曲するAIや、動画を作るAIなど、様々な形でテクノロジーが芸術にも新しい世界観をもたらすところもあるので、今日はそんなところも体感いただけたのではないかと思います。

講義担当・藤川教授より

準備時間が短い中、授業としてはきちんと成立していました。その上で、もしもう一回やるのであれば、例えば、チップが音を鳴らすとはどういうことなのか、ChatGPTで歌詞を作り生成AIに作曲させる(実際に教授が即興で生成AIに作曲させた「つなわたり」を皆で聴きました)、生成AIの作曲をベースに編曲させるなど、様々なアレンジの可能性があると感じました。

ACE明石より(講義全般に渡り学生の指導を担当)

生徒はとても関心のあるテーマだったので前のめりに聞いていましたが、情報量が多いので、流れていってしまうのは勿体ないなとも思いました。興味があるからこそ、特にどこに惹かれたのか振り返りをする方法もあったのでは。また、作曲途中で、中学生と大学院生が意見交換する方法もあるかと思いました。

【Intel 遠藤さまより】今回は、インテルのSTEAM教育フレームワーク「Skills for Innovation」の教材をご活用いただき、ありがとうございました。生徒及び学生の皆様が、四苦八苦しながらも楽しさを見出し、積極的にワークに取り組んでいる様子が非常に印象的でした。ICTの授業への導入によって、好奇心を刺激し、学びの楽しさを実感できる瞬間を目の当たりにしたことは、大きな収穫でした。また、学生の皆様が教材をアレンジし、授業を工夫して進められたことで、大人(教員を含む)も共に楽しめる授業を実現されたことにとても感謝しています。 【協力企業担当者・ACE 竹内より】Intelさんとは、かねてより一緒に何か教育活動を実施できないか話し合いをしていました。そのような中、今年度の講義のテーマが、STEAM教育を推進されているIntelさんの取り組みと親和性が高いと思い、授業への協力をお願いしました。 |

2023年11月7日(火)、千葉県のある公立中学校2年の生徒の皆さんへ、総合コンサルティング企業のアクセンチュア株式会社(以下アクセンチュア)と企業教育研究会とでお届けしている「ゆら社長のジレンマ ー考え、議論する道徳・キャリア教育ー」の出張授業を実施しました。

本プログラムは現実に起こり得る正解がない問いに対し、生徒のみなさんに多様な視点・価値観にて議論を重ねてもらい、意見を集約し、考えを導き、他人に対して説明することを体験してもらうアクティブラーニングのプログラムです。生徒のみなさんは、未来の世界で観光業を営む会社の社員に任命されるという世界観の中、経営課題に対して真剣に考え議論します。

授業は「課題1:ロボット雇用問題」、「課題2:街並み問題」、「課題3:ワークライフバランス」の3つのテーマがあり、この日は「課題1:ロボット雇用問題」についてのプログラムを実施しました。

本blog記事では、授業の様子を紹介します。

早速授業が開始されました。

本授業は、2150年、未来の中学生が部活として経営する企業において、生徒の皆さん自身が一社員となり課題に向き合うという想定で進むプログラムです。プログラムには、設定上の世界観に違和感なく溶け込み、その世界観の中で真剣に学習に取り組めるよう、たくさんの仕掛けを施しています。

生徒の皆さんには、音声付きアニメーションを通して、経営判断に挑戦してもらうことがミッションとして提示されました。

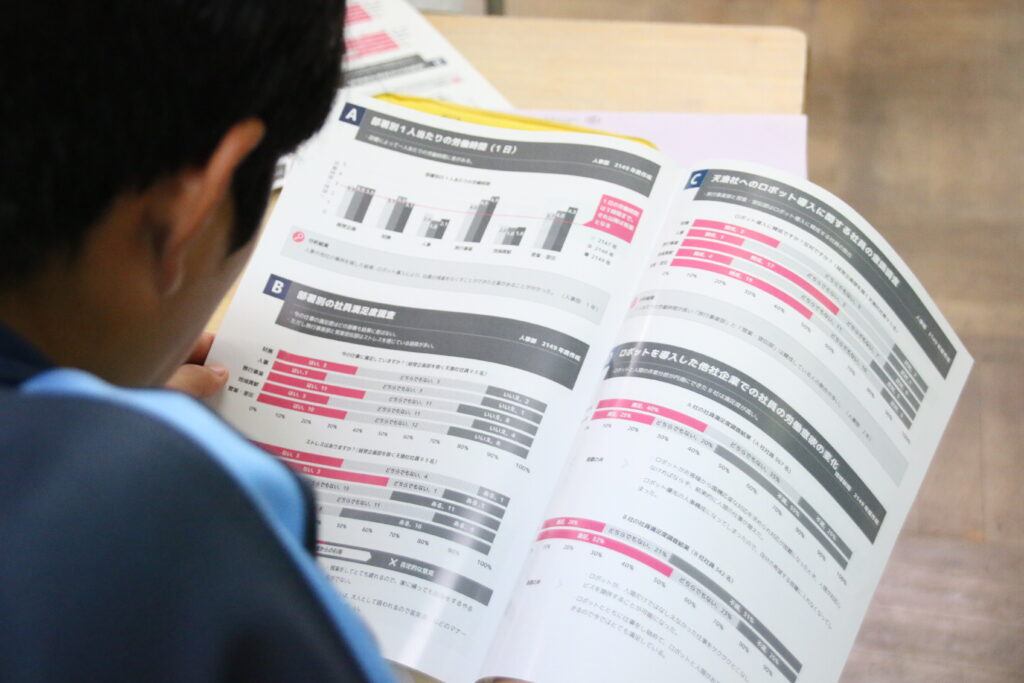

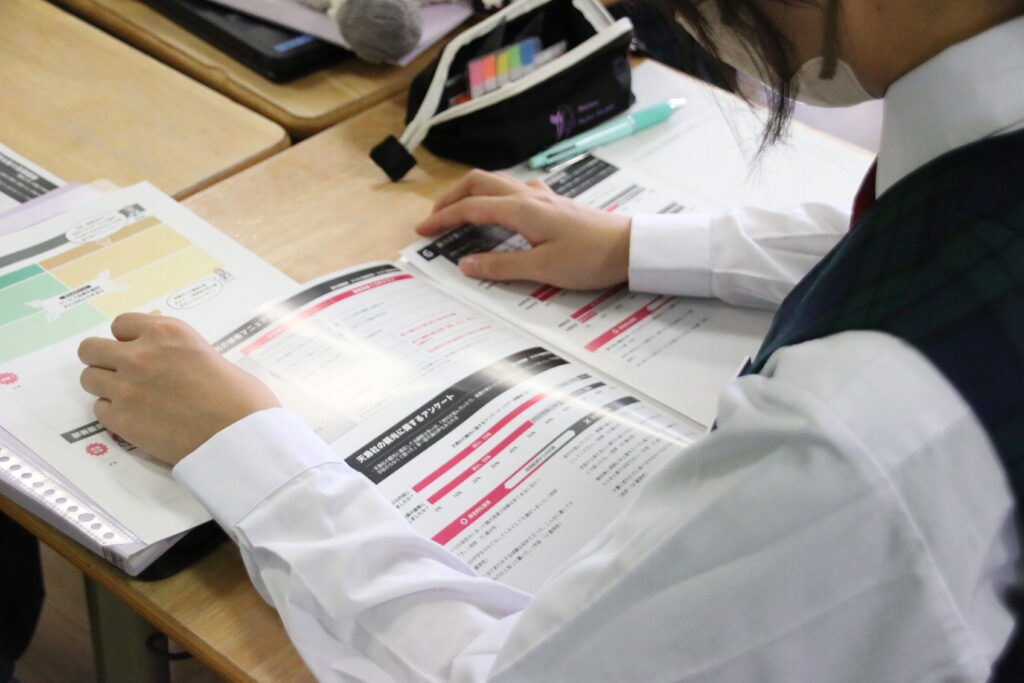

ミッションを理解した後、生徒たちは6つの部署に分かれ、資料を受け取り読み込みます。

音声付きアニメーションとカラー刷りのリアルな資料で、生徒も授業の世界観に入り込み、意欲が掻き立てられている様子です。

これは、正解を導く授業ではありません。

アクセンチュアの社員の方からは、生徒のミッションには決まった正解はないため、課題解決にはみんなの意見をまとめていくことが大切だとアドバイスがありました。

授業中に全ての情報をじっくり読む時間はありませんが、大量のデータから要点を把握し判断していくことも経験の一つ。

実際の会社と同じように、各部署で資料内容は違い、持っている情報は断片的になります。

自分たちの持ち得る情報から、迷いつつも判断をしていきます。

『議論を重ねる』、『意見を集約する』、『他人に対して説明する』など、アクティブラーニングがベースの本プログラム。

部署内での意見集約、部署を超えた意見交換、経営層への提案を具体的に体験することでこれらを経験的に学びます。

生徒の皆さんは、とまどいもあったかもしれませんが、課題に対し意欲的に取り組んでいました。

| ① 1回目の議論(部署内での話し合い) ② メンバー(班員)をミックスし部署を超えた意見交換 ③ 2回目の議論(部署内での話し合い) ④ 各部署より経営企画部に最終的な部署としての意見を発表 ⑤ 経営企画部が各部署の意見を踏まえ最終的な経営判断を決定 |

今回のテーマでは、社員をリストラしロボットを導入するか否かについて判断しました。

アクセンチュアの社員の方からは、どの選択肢もメリットとデメリットがあるのでどちらを選ぶにしてもその判断を論理的に考えること。また、個人の考えではなく、その部署のメンバーとして会社の中でどういう役割をもっているのか資料を確認し、それを意識してくださいと話がありました。

部署ごとの判断における発表では、ロボット導入派からは、機械導入により人間ではできないレベルでミスなく効率化できるメリットが挙げられました。リストラ反対派からは、機械に不具合が起きた場合の高額な修理代を資料から読み取り指摘したり、お客様と接する旅行事業部は臨機応変な対応は人間にしかできないと意見したりしていました。また、地域住民がロボットに反対している雰囲気を慮った意見など、資料から想像を膨らませ判断している様子が印象的でした。

この日の授業では、経営企画部は各部署の意見を踏まえ、地域住民にも配慮し『ロボットは導入せず社員のリストラしない』と最終的に判断をしました。

その後、クラス全体で経営判断に対する社員満足度(生徒の納得感)も確認し、経営には社員の一致団結が決断の後の成功を左右すると説明を受けました。

また、選択肢のリスクの大きさや成功の確率に関わらず、どんな選択肢も決断後の行動が大切であり、成功にも失敗にもなり得ることも学びました。

| 【授業をご担当いただいた教諭より】 今回の授業では、生徒にとってとても貴重な体験だったと思います。 生徒は実際に、1つの会社の部署で働いている感覚でそれぞれの立場、役割で議論を重ねていました。また、生徒が多様な視点を持てるような質問も講師の方々より随所にあり、普段の学校生活では経験できないことが多かったのも非常にありがたかったです。きっと生徒のこれからの生活に役立つと思います。今回忙しい中授業をしてくださった3名の講師の方々には感謝申し上げます。ありがとうございました。 |

授業は、アニメーション教材、ゲーミフィケーションの手法、実際の会社で使用されるようなリアルな資料を活用するなど、生徒のみなさんが真剣な気持ちで課題に向き合えるよう、自然と没入できるような工夫が随所に施されています。

科目の授業や試験に向けた日々の学びも大切ですが、今日の授業を受け、生徒の皆さんには、正解のない問いに皆で向かうという新鮮な体験をしていただけたのではないでしょうか。

『ゆら社長のジレンマ ー考え、議論する道徳・キャリア教育ー』の授業は引き続きホームページにて募集を受付しています。

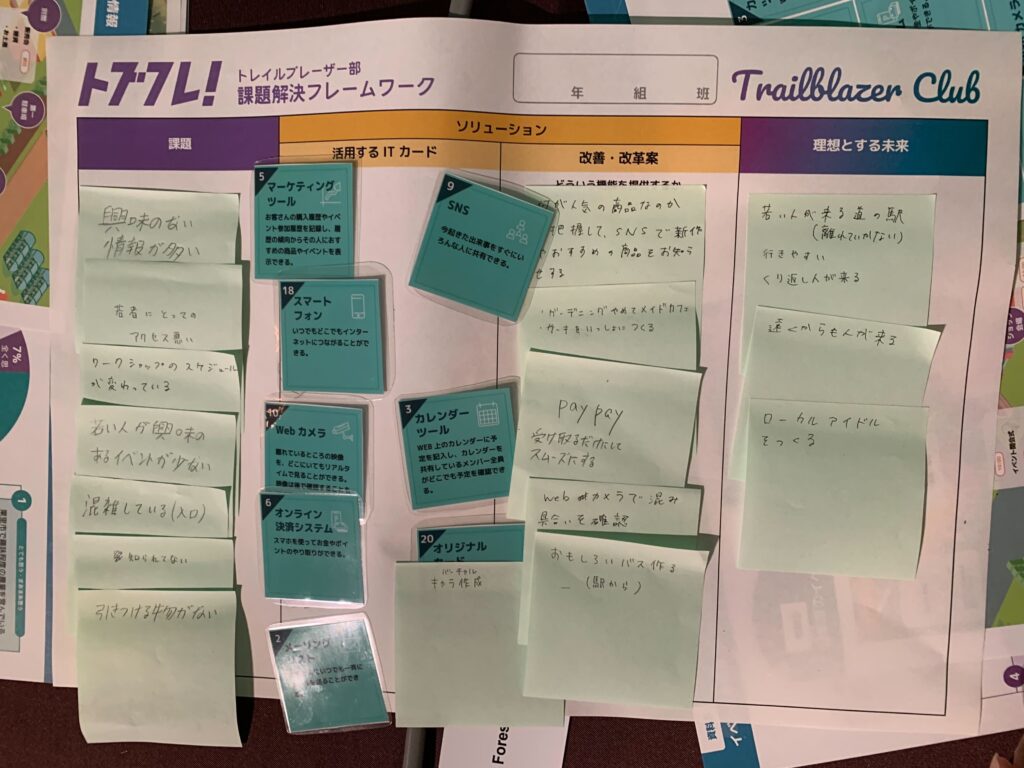

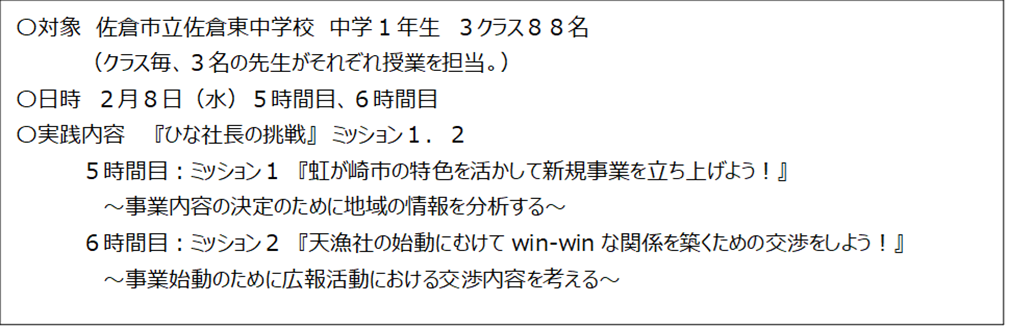

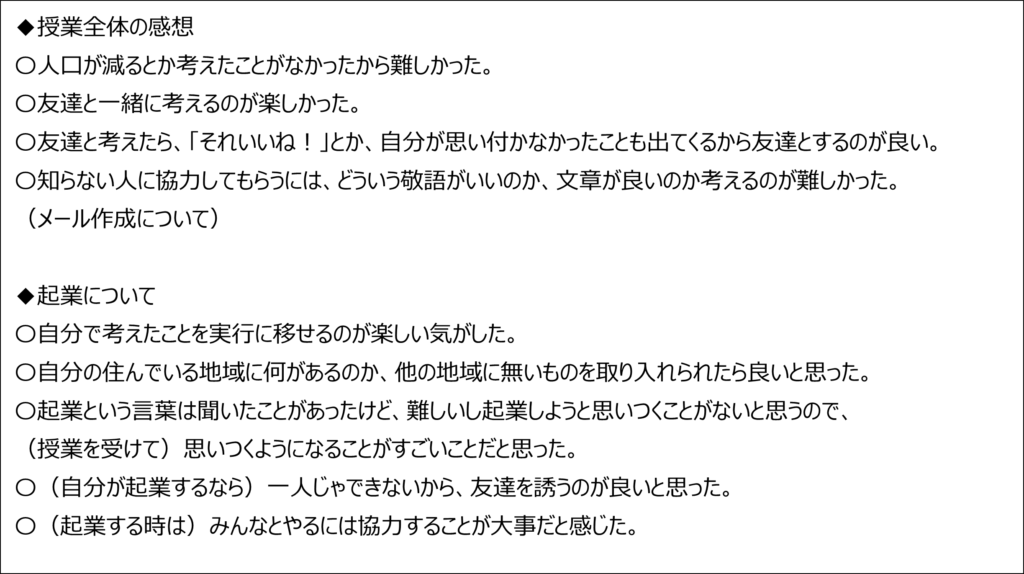

千葉県にある佐倉市立佐倉東中学校の酒井先生と磯部先生による実践のご紹介です。中学1年生3クラス88名の生徒を対象に4つのミッションから1と2を選んで実践していただきました。

| 時間 | 教師の指導 |

|

10分 |

1.教材のストーリーと自分たちの役割を知ろう |

|

35分 |

2.事業内容を考えよう |

| 5分 |

3.本時のまとめ |

| 時間 | 教師の指導 |

|

|

1.現在の天漁社の活動状況について確認しよう |

|

|

2.メールの文面を考えよう |

| 5分 |

3.本時のまとめ |

当日の様子についての詳細はこちらのブログ記事からもご覧いただけます。

https://ace-npo.org/wp/archives/4857

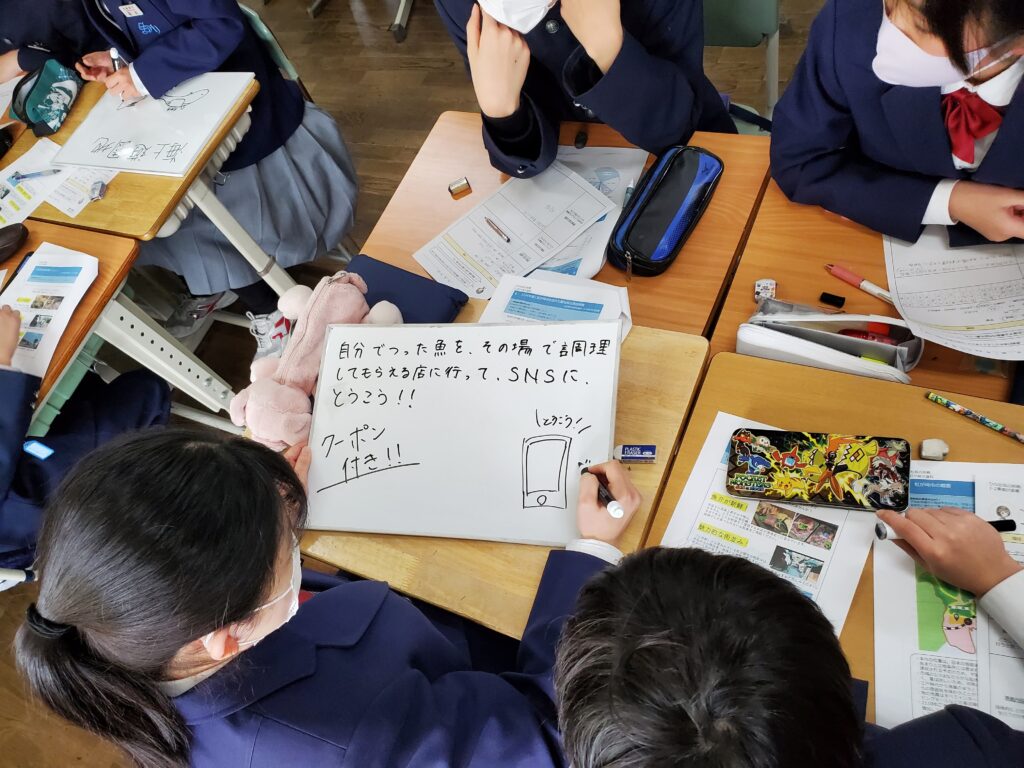

ミッション1は、資料を読み、設定の地域に適した新規事業を考え発表しました。

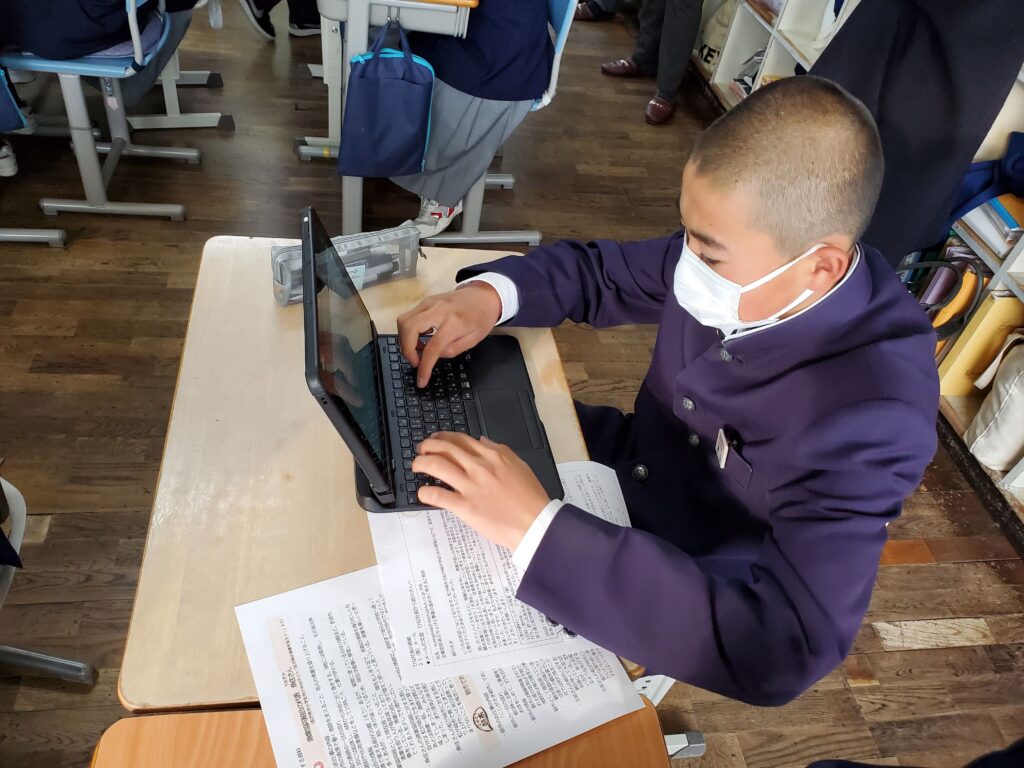

ミッション2は、立ち上げた事業を始動するため、関係団体の方へ協力を依頼するメールをタブレット端末で作成しました。

活用する資料が多く、「ひな社長の挑戦」単発で授業をするには、生徒の資料を活用する能力が不十分だったように感じました。様々な場面で必要な情報を取捨選択する能力を身につけて行く必要があるように思います。

普段の授業では扱わない題材での授業だったので、生徒も教員も新鮮な気持ちで授業に取り組めました。「ひな社長の挑戦」を通して、起業家精神を高めることはもちろん、子ども達自身も社会の一員なのだという意識を高めることができました。

様々な資料を活用して、子ども達が自ら進んで起業しようと取り組むことがとても新鮮で、有意義な時間だったと思います。

資料にはグラフや表にまとめられたデータだけでなく、町に住む人々の生活や思いについても記載されていたため、ただ自分が思いついた事業を進めるのではなく、様々な視点で情報を整理し、根拠をもって事業計画を立てることができていました。「ひな社長の挑戦」を通して、起業家精神を高めることはもちろん、子ども達自身も社会の一員なのだという意識を高めることができました。

2023年11月7日(火)、千葉県のある公立中学校2年の生徒の皆さんへ、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下SME)と企業教育研究会とでお届けしている「音楽業界の仕事について」の出張授業を実施しました。

この授業は、エンタテインメント分野を多角的に手掛けるSME社員と共にお届けするプログラムです。あるアーティストの楽曲がみなさんの元へ届くまでを、SMEやグループ会社の社員として関わる方のインタビュー映像を交え、各職種のイメージが持てるよう紹介をしています。

子どもたちにとって身近で関心も高い音楽をテーマに、キャリア教育の一貫で活用いただける授業プログラムです。

本blog記事では、授業の様子を紹介します。

※2023年度分の授業受付は終了しました。

総合的な学習の時間を用いたキャリア教育の一環でお招きいただいたこの日は、『働くこと2~色々な職業を知ろう~』という学校企画の一環で実施され、本プログラムを希望した生徒の方々が教室に集まってくれました。

まずは会社説明。ソニーミュージックグループは音楽ビジネスが中心でありつつも、アニメ制作やライブホールを運営する会社があるなど、20社のグループ会社が集まって成り立っていると説明がありました。華やかでインパクトある流石の映像に、みなすっかり惹き込まれてしまいます。

そして、今や配信が中心でスマホ等を用い誰もが簡単に即時に楽しめる音楽ですが、音楽業界のスタート時に扱っていたというレコードに焦点を当て、音楽が広く親しまれていく歴史を振り返ります。

レコードの発明は画期的な出来事で、かつてはコンサートなどリアルで聞くしかなかった音楽が録音可能になり、実際の場所に行かなくても楽しめるようになりました。その後、記録方法はどんどん進化しCDなども出現しましたが、現在一般的になった配信は2000年前後にスタート。これにより、物理的な物を所有しなくてもデータで音楽を楽しめるようになり、定額制ストリーミングなど、音楽の配信形態が変化したと説明を受けました。

授業では、実際にレコードプレーヤーでレコードを聴きながら、振動が音に変換されていることを説明。また、全員に本物のレコードを直接見て触っていただきました。

レコードの説明や音楽配信の振り返りを通して、音楽業界の主たる仕事は音楽を記録し多くの人へ伝えることと、時代とともに音楽の聴き方は変化しても仕事の本質は変わらないことを学びました。

授業後半は、音楽業界の具体的な仕事内容について知る時間です。

ソニーミュージックに所属するアーティストの実際のレコーディングやライブの映像を通して、全体を統括する総監督的存在のアーティスト&レパートリー(A&R)、アーティストに寄り添い全面的にサポートするマネージャー、レコーディングに具体的指示を出すディレクター、マイクや録音環境の調整などをするレコーディングエンジニア、MVに関わる照明、スタイリストやヘアメイクなど多くの撮影スタッフ、これらのサポートにより、アーティストは表現に集中できることが紹介されました。

また、楽曲やMVが完成した後に世の中に広めていくプロモーター、効果的な販売方法を検討する営業販売推進、一つひとつの職業について、活躍している方の仕事中の様子やインタビュー映像と共に、各職業についての具体的なイメージを得たり、その仕事ならではのやりがいについて学びました。

最後は、授業に来てくださったSME・鳥本さんに生徒から質問タイム。

鳥本さんからは、ソニーミュージックはエンタテインメントを届けている会社なので、何でも楽しんでやる気持ちを持っているスタッフが多いというお話がありました。

| 【授業をご担当いただいた教諭より】 キャリア教育の中で生徒たちが自らの体験を通して、働くことを理解し、意欲を高めていくことは大切だと思っています。今回は音楽という生徒の関心の高い職種から、誰しもが見聞きしたことのある企業様に来ていただき、生徒たちは授業へ積極的に参加していました。また講話いただいた内容も仕事の表面的な部分だけでなく、どのような人たちがつながり合って仕事をし、社会をつくり上げているのか分かるものになっており、労働に対するイメージも楽しく充実したものになったと思います。様々な工夫、ご配慮をいただきながら価値の高い授業をありがとうございました。 【SMEご担当 鳥本さまより】 日常的に音楽を聴いている学生さんは多いと思いますが、その裏側のお仕事を知ってもらう機会はあまりないと思うので、今回このような機会をいただけて大変ありがたいです。今回の授業をきっかけに、音楽業界の仕事に興味を持ったり、より音楽を好きになってくれると嬉しいです。 |

流行りの音楽などに目覚めるお年頃でもある中学生。華やかな音楽業界に憧れを抱く生徒さんもいたのではと想像しています。

生徒の皆さんにとって関心の高い業界を通して、なかなか知ることのない具体的な仕事の流れや内容を知り、音楽業界やそれに限らずとも仕事そのもののイメージが膨らむきっかけになれば嬉しく思います。

2023年11月7日(火)、千葉県のある公立中学校2年の生徒の皆さんへ、「体感して考えよう!環境とエネルギー」の出張授業が実施されました。

本プログラムは、シナネンホールディングスが実施するプログラムです。授業プログラム作成時には企業教育研究会もアドバイザーとして参加させていただき、現在は事務局として募集窓口を担当しています。

今回は、シナネンホールディングスの社員の方々が進行する授業を取材してきましたので、その様子をお届けします!

「体感して考えよう!環境とエネルギー」の授業。

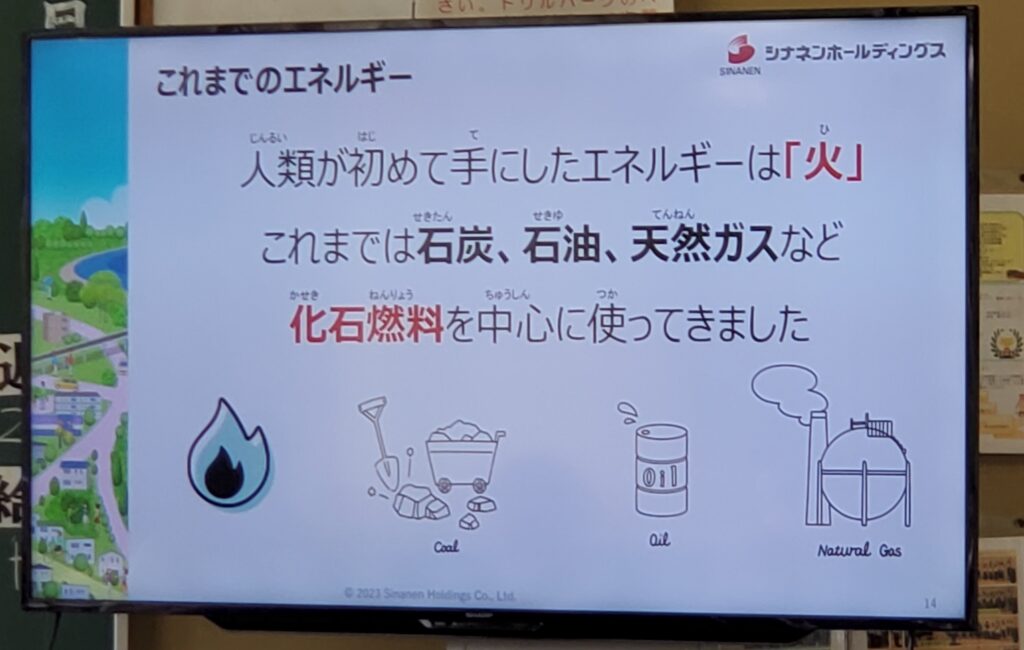

まずは、授業者のシナネンホールディングス広報チームの小栗さんより、シナネンホールディングスが扱うエネルギー(石油、太陽光発電、LPガスなど)や、エネルギーとは何か、地球温暖化とは何か、脱炭素化とは何かなど、エネルギーのイロハについて分かりやすく解説がありました。

光も熱もエネルギーの一種、エネルギーとは「ものを動かすもとになる力のこと」と紹介があり、小栗さんは生徒に皆さんに、「今日の給食は?ピラフ?それも、皆さんのエネルギーになっていますよね。」と話しかけ、和やかな雰囲気で授業がスタートしました。

シナネンホールディングス・小栗さん

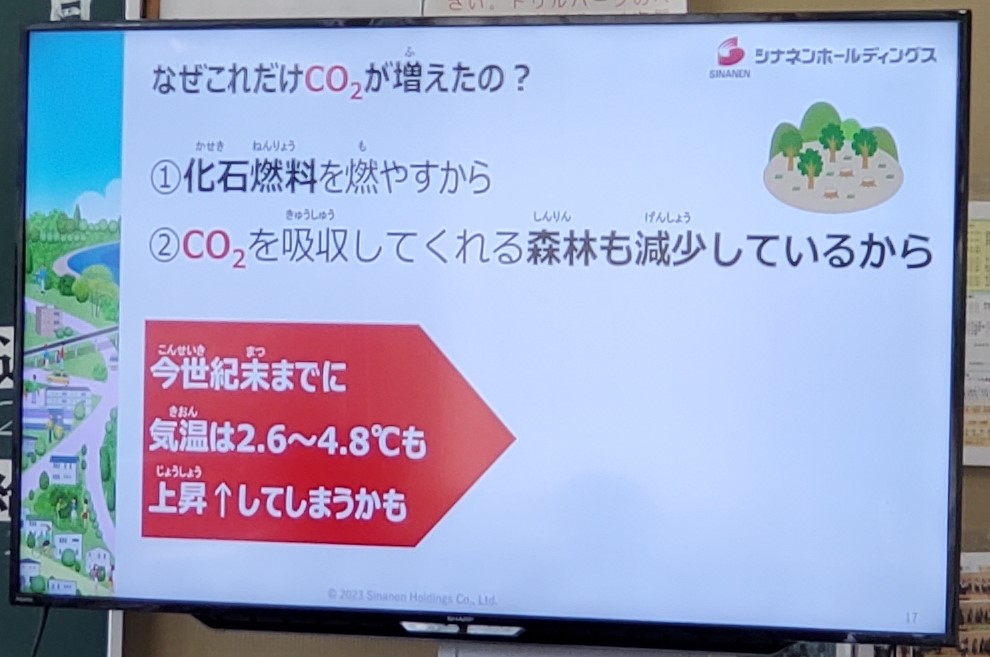

生徒の皆さんがエネルギーに関わる概要を掴んだところで、地球温暖化対策のためには脱炭素化に向けた行動が必要と説明があり、「今すぐ自分ができること」について、考える時間を持ちました。

生徒の皆さんからは、「移動には自転車を使う」「買い物にはエコバックを使う」「節水節電」などの発表がありました。

小栗さんは生徒の皆さんの発表の一つ一つに対し、その行動によりなぜ二酸化炭素を削減できるのかについてフィードバックされ、買い物においては、なるべく地元ものを買うことで輸送に関わるエネルギーが削減できるなど、買い物の工夫でも二酸化炭素の削減につながることなどを解説しました。

次は、脱炭素化の有効手段である再生可能エネルギーについての紹介です。

再生可能エネルギーは地球資源の一部として自然界に常に存在するエネルギーのため、化石燃料の使用を減らすために有効と注目されていること、その各種の再生可能エネルギー(風力、地熱等)について、具体的なメリットデメリットを解説しました。

地球に優しいのであれば、全て「再生可能エネルギー」にしてしまえばよいと考えてしまうかもしれません。

しかし再生可能エネルギーは、安定性や費用面の問題もあり、いくら環境のために有効であっても、まだ現時点では再生可能エネルギーのみで電力を賄うことは困難であることが紹介されました。

そして、必要とされるエネルギーを賄うためには、各々のリスクや弱みを知りながら複数のエネルギーを組み合わせて使用することが大切だとして、「エネルギーミックス」という考え方があることを紹介しました。

授業前半では、エネルギーの概要、なぜ脱炭素化が必要なのか、脱炭素化の日本や外国の対策目標、再生可能エネルギーの可能性等、広くエネルギーに関わる問題について学ぶ時間になりました。

授業後半は、いよいよお楽しみのゲーム体験です。

「エネルギーミックスで攻略せよ!街づくりシミュレーション」と題し、生徒の皆さんは、電力需要を満たす(ゲーム上はポイントを稼ぐ)という視点で、街の生き残りをかけたゲームを体験します。

具体的には、グループ毎にどの割合でエネルギーを調達するか(エネルギーミックス)検討し、スタート時は決められた範囲内のポイント数になるようエネルギーを決定します。その後、春夏秋冬を想定した季節ごとの出来事について、「ハプニングカード」を、クラス全体に周知する方法で4回引きます。

「ハプニングカード」には、自然現象や社会情勢の変化がGOODカード、BADカードと両方含まれており、想定外の出来事や世の中の動きにより、選択したエネルギーのポイント数が増減する仕組み。各グループは、ハプニングにより増減したエネルギーポイントを、季節ごとに合計して勝敗を競います。

合計値が大きいグループが、より安定した電力需要に対応し得るエネルギーミックスを選択したグループとして勝ちになります。

この日は、「ほどよい風が吹き続け、風力発電はポイントアップ」、「雨の日が続き、太陽光発電はポイントダウン」」などのハプニングが起こり、カードが引かれるたび、各グループから悲鳴や歓声が上がるなど、大いに盛り上がっていました。

各グループ、自分たちが選択したエネルギーについてポイントが倍になったり、ゼロになったりする経験を通じて、エネルギーミックスのイメージを掴み、見通せない困難さなども体感しました。

最後は、どのエネルギーを選択するのが良いのかについては、立場によって変化することや、エネルギー選択のポイントには「安全性」「安定供給」「経済効率性」「環境適合」があり、自分たちの街に合うエネルギーを選択する重要性について学びました。

| 【授業をご担当いただいた教諭より】 お忙しい中、本校に来ていただきありがとうございました。職業学習発表会では、出張授業で学んだことを活用しながら発表することができました。再生可能エネルギーの利点だけでなく、弱点もあり、補っていきながら生活していくという考え方が子どもたちにとって1番印象に残ったフレーズだと思います。今後も環境保全に向けて自分たちは「何ができるか」を常に考えながら過ごしてもらいたいです。 【シナネンホールディングスご担当 小栗さまより】 エネルギーの話は少し難しく感じるかもしれませんが、私たちの生活には無くてはならないものです。様々なエネルギーを扱ってきた当社グループだからこそお伝えできるプログラムを考えました。生徒の皆さんに興味を持っていただけるよう、クイズやゲームを取り入れ、自ら参加し「体感」することで理解し、環境問題やエネルギー利用について将来にわたって考え続ける素地を作ることを目的としています。当社ではこれからも出張授業を通じて、次世代を担う人材の育成を支援してまいります。 |

中学生の皆さんにとって、地球温暖化や環境問題という言葉自体は耳にすることもあり、知識もある程度あると思います。しかしながら、環境に優しい活動を知るという学びだけでなく、環境に配慮した生活の実現には困難が伴うこと、なぜ環境問題が簡単に解決しないのかという一面を、この授業を通して少し感じていただけたのではないでしょうか。

本プログラムの詳細は、「体感して考えよう!環境とエネルギー」に掲載しています。

様々な企業や団体が独自に出張授業を実施するようになり、出張授業自体は珍しいことではなくなりました。

しかし、実際に授業を担当する企業の方々は、教壇に立った経験がなく、授業は盛り上がるのかと不安を感じたり、もっと効果の高い授業にできないかと悩まれたりしている担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。

パートナー企業の方々と企業の知見を活かした授業を開発し、学校へお届けしている私たちですが、既存の授業についてコンサルティングも行っています。

本blogでは、弊会授業開発者と教員を目指す学生インターンが共に取り組んだ、公益財団法人古紙再生促進センターさまの『紙のリサイクル』(小学生向け)の出張授業のコンサルティング例について紹介します。

当初、別件でお問い合わせをいただいていた古紙再生促進センターで出張授業を担当している濱野さん。濱野さんと授業開発者の会話の中で、既に展開中の授業についても、授業の質や盛り上がりをもっと高めたいという思いを秘めていらっしゃることがわかりました。

展開中の授業は、しっかりとした授業用コンテンツがあり、内容は小学4年生の社会科に合致した内容でニーズも高そうです。ただ、授業者が授業をする際、使用する指導案や学習目標はない様子。教員経験のない方が授業を実施するのは、少し難しさがあるのかもしれません。

濱野さんの中には、言葉にはならないけれど何か引っかかる問題意識があるのかもしれない。また、センター全体で毎年60回ほども実施しているこの授業について、会員誰でも授業をできる体制としたいという思いもあるご様子でした。

そこで実際に授業の様子を拝見し、お手伝いできることがあるか検討することに。

提案へ向け、濱野さんが実施する授業を実際に見学させていただきました。

すると、アニメの内容と講師の話が重複してしまっている部分や、クイズの流れや発問が、子どもの知識レベルや授業目標に到達するまでの道筋に沿っていないなど、子どもの集中力や、授業の一体感、盛り上がりについて、確かにもっとできることがありそうな様子が見て取れました。

その中で、私たちが課題に挙げたのは…

| ◆ 児童の理解に沿った問いかけ、声掛け ◆ 児童を飽きさせない、惹きつける働きかけについて ◆ 盛り上がるクイズへの仕掛け ◆ 児童の混乱ポイントの整理 ◆ 授業目標に到達するための流れ |

これらを整理しながら、濱野さんだけでなく、今後誰が担当しても質を担保した授業とするため、指導案と共に、一歩踏み込んだ授業用台本も作成することになりました。

具体的提案へ向け動き出した私たちですが、本件では職員の開発担当だけでなく、学生インターン(※1)も関わり、学生が指導案作成に挑戦しました。職員は提案内容に見通しを持ちつつもファシリテーターとして学生に寄り添い、提案内容をまとめました。

【具体的提案内容】

| (1) クイズがより盛り上がるようにする (2) アニメ視聴における子どもの気づきを 紙リサイクルの説明につなげる (3) 子どもの知識を活かして「雑がみ」の理解を促す (4) クイズで学んだ思考の枠組みを子どもが生かせるようにする (1問目の考えを使用し2問目を考えるような繋がりを 持たせる視点) (5) 年間紙消費量を子どもがイメージしやすくする (6) 子どもが目的意識を持って学習できるようにする (7) 作業が効率よくいくための細かな支援 (8) 早く終わった班に発展的に学習を用意する |

上記8つの提案を行うにあたり、

| ● 具体的発問(問いかけ)文言の提案 ● 正解へ向けた児童の気持ちの盛り上げ方 ● 発問後の児童の回答を活かした返答例提示 ● より理解を促す教材の提示順 ● 子どもがイメージしやすい例への変更 ● 子どもが手間取る作業について詳細検討 (紙をちぎる大きさや加える水の量、ミキサーをかける時間)等 |

を検討しました。

作成した指導案には指導上の留意点がまとめられ、子どもが理解する過程などもイメージできるようになっています。また講師用には台本と、充実した配慮事項があることで、授業経験が浅い担当者でも無理なく効果の高い問いかけなどが可能になります。

提案を盛り込んだ授業を改めて実施する機会があり、授業後に子どもたちへアンケートも行いました。当日の授業は、子どもたちの興奮が収まらないほど、クイズも大盛り上がり。楽しく、学習目標も達成した授業となりました。

【学習効果について(児童アンケートより)】

楽しく授業を受けられたか、理解ができたと思うかについて9割以上の児童が肯定的な回答をし、理解を確認する質問項目でも9割以上が正解を選びました。

記述回答では、これからは紙を無駄に使わず種類ごとに分別したい、こんなに簡単に葉書が作れると気づいた、コピー用紙があんなにきれいな葉書みたいになることに気づいた等、授業を通して紙リサイクルについて関心が高まり、葉書を作る活動においても時間内で失敗が少なく活動ができた様子が伺えました。

この度は既存授業の見直しにご協力いただき、ありがとうございました。私どもは教育が専門ではないため、実際に学校にとって役に立っているのか、児童に楽しんでもらえているのかとの不安がありました。

今回の見直しにおいて、この内容であれば学習指導要領の内容に即しているためニーズがあるとお墨付きをいただいたことは、これまでのモヤモヤが晴れた気がしました。

また、授業の進め方や発問の仕方についていくつかアドバイスをいただきましたが、学校の先生方はこのような工夫で子供たちの集中力を維持させているんだとわかり、とても勉強になりました。

これからは自信を持って広い地域で展開していくことができそうです。ありがとうございました。

【菅谷美玖さん】

古紙再生促進センターさんの授業改修は私にとって、授業実施以外の業務を行う初めての経験でした。古紙再生促進センターさんからいただいた【誰でも盛り上がる授業がしたい!】というご依頼に対し、児童の反応を予想し、活動や発問の改善点を考えました。また、台本や指導案を作成する際に、教師の視点ではなく「子どもの視点」に立って発問を考えることを意識して、3人で分担し台本作成を進めました。この経験を通して、実際にACEで授業を実施する際や教育実習でも、子どもの思考に合わせた発問を心掛けるようになりました。また、私は実際の授業を参観することはできませんでしたが、職員の方や他のお二人の話を聴き、私たちが工夫した点がきちんと授業者と子どものかかわりに活かされている様子を聞き、嬉しく思いました。また、今回の改修で重視されていた 「誰でも」という部分を意識し、職員の方から助言をいただきつつ、セリフや反応例を考えることで、私自身の発問を見直すきっかけになりました。課題を見つけ、その課題を乗り越える工夫を台本や指導案に落とし込んでいく経験は初めてでしたが、この経験が後の授業実施やACEでの活動に活きています。貴重な経験をさせていただき、誠にありがとうございました。

【髙砂文音さん】

私は台本作成の中でクイズの出し方の部分を担当しました。何をクイズにするかはもちろん、クイズの順番も子どもたちがどのように学ぶかに関わってくる大切な要素であるということを学びました。

改善した授業の見学もさせていただいたところ、学生で考えた学ばせたいポイントを楽しく学んでいる様子を見ることができ、とても嬉しかったです。

私自身も学ばせたい事を意識した授業を考えることにつながるとてもいい経験になりました。

【根本美香さん】

私はすでにある指導案をもとに授業の流れを意識して台本を作りました。授業づくりにおいて、指示出しや発問の仕方などの工夫や留意点だけではなく、学んでほしいことをどのように伝えるのか、学びの場をどのようにデザインするのか等、教師や子どもの視点から授業の流れを考えることの大切さを改めて実感しました。実際の授業をイメージして台本を作る際、自分だけでは気付けない部分について、学生同士の意見交換の場を設定したり、職員の方からのアドバイスをいただいたりしたことで、多様な視点から授業づくりについて考えることができました。大変勉強になりました。今回学んだことを、今後の授業づくりに活かしていきたいと思います。

授業改善のご依頼をいただいた後、古紙再生促進センターで作成された指導案をもとに小学4年生の授業を拝見させていただきました。

確かに、濱野様がおっしゃるように子どもたちの授業への集中力やクイズの盛り上がり等々、授業の中からいくつかの課題を把握することができました。

とはいえ、木材パルプや古紙パルプ等の実物、紙リサイクルの重要なポイントをわかりやすくまとめたアニメーション、どのような紙が紙リサイクルできるのかというクイズ等々、授業で扱う一つ一つの素材は素晴らしいと思いました。

この授業参観により、発問やアニメ視聴の前後の問いかけ、クイズの出し方を変えることで、子どもたちが楽しみながらも授業に集中して取り組み、かつ知識も定着できるような授業に改変できる見通しができました。

その後、弊会の学生インターンとともに授業プランを練り直し、併せて授業台本も作成しました。

おかげさまで、これらをもとに古紙再生促進センターの濱野様に授業をしていただき、想定していた成果を上げることができました。

これも濱野様を始め古紙再生促進センターの方々の授業をよりよくしたいという真摯な姿勢のおかげだと感謝しております。

企業や団体の方々がお持ちの教材や出張授業には、より一層子どもたちの学習意欲を高めたり、理解や思考力の向上を促したりする可能性がたくさんあると考えています。

弊会としては、今後ともこうした教材や授業をよりよいものに作り変えるお手伝いをさせていただければと思っております。

濱野さんは、今回の取り組みを通して、〇×クイズが3問目までの回答をふまえ4問目につながることや、子どもを落ち着かせるアドバイスなど、専門の方に聞いたことが効いていて、授業がよりよくなっていると感じているとお話しくださいました。

私たちの組織は、教師だけが子どもたちの教育に関わるのではなく、企業で働く人や大学生も教育に関わり、将来的には誰もが教育に関われる社会の実現を目指しています。

本記事を通して、学校の先生が様々な工夫を凝らした上で授業が成立していることの一端を知っていただけたのではと思います。もし出張授業で悩みを抱えている企業担当者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度私たちへコンタクトを取ってみてください。

また、これから指導案作成や授業アレンジを経験する教育系の学生さん等にも、内容について参考にしていただけたら嬉しいです。

2023年9月29日(金)、取手市立取手東小学校6年の児童の皆さんへ、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)と企業教育研究会とでお届けしている「ゲームでつながる授業と仕事 ~ゲーム会社で働く人たち~」の出張授業を実施しました。

先日公開した ~ゲーム制作と算数・数学の意外な関係~ の記事に続いて、授業の様子をお届けします。

子どもにも大人にも人気の高いゲームを題材に、家庭用ゲーム機「プレイステーション」を手掛けるSIEの社員と共にお届けするこの授業。

~ゲーム会社で働く人たち~ については、キャリア教育の一環で多く活用いただいているプログラムです。

爽やかな気持ちのよいお天気になったこの日。

多目的室に集まってくれた児童の皆さん。

元気いっぱいに授業が始まりました。

前半は、数学(算数)編と同じく、SIEの社内ツアーと称し、社内の様子について写真を交え紹介します。

その後は、本日の題材となるプレイステーション®4用ソフトウェア『Newみんなのゴルフ』を実際に体験します。

体験者は代表一人なので、今回も熱いじゃんけんが繰り広げられました。

じゃんけんの後は、早速、権利を勝ち得た児童さんがゲーム体験‼

初めてゲームを体験する場合も心配いりません。

講師が補助に付き、簡単な操作で1ホールのゴルフゲームを楽しく体験されたようです。

ゲーム体験では、SIE社員の方の解説を聞きながら、体験者の一挙手一投足に他の児童の皆さんも大注目です。

いいプレイが出て、先生も両手をあげて大喜びしていました!

そして、本プログラムに申込み下さった望月先生。

先生の私物である、貴重なプレイステーション®2と、当時のゲームソフトを持ってきてくださっていました。

急遽児童の皆さんにも紹介し、ゲーム機自体も時代と共に進化していることを実感いただきました。

実際のプレイを通して、題材となるゲームがどのような物か理解した後は、いよいよ『働く人たち』にフォーカスして授業が展開されます。

『Newみんなのゴルフ』のゲームソフト制作に関わった人数や、ゲームソフト制作以外の仕事に関わる人達がいることなどを、児童の皆さんに問いかけながら進めます。

上記説明で、ゲーム会社にはゲームソフトを作っている人ばかりではないと気づいてもらったところで…

5人のSIE社員に登場してもらい、それぞれどんな仕事(プログラマー、プロデューサー、営業、お客様相談、宣伝)をしているかについて、ワークシート等を用いながら、クイズ形式で学びます。

クイズ形式で進める授業の目的は楽しく学んでもらうためです。

もちろん、周りの人との相談もOK。

講師も児童の皆さんの様子をみながら、ヒントを出して進めます。

児童の皆さんがワークシートに答えの予想を書き終えたら、5人の仕事についての答え合わせです。

それぞれの仕事の解説の中では、プログラマーがキャラクターを動かすために算数や数学の数式をプログラムに盛り込んでいることを、写真のように、実際に数式が動いているイメージと共にお伝えしました。

また、営業担当の社員が、服装や言葉遣いに気をつけて、お客様にゲームを知ってもらうためにゲームショップの皆さんに売り場の飾りつけをご提案することや、

お客様相談担当の社員が、お客様からかかってくる電話内容について、その内容を社内の関係者に伝えることで、次回の製品開発に活かすことなど、

なかなか子どもの調べ学習だけでは学ぶことが出来ないさまざまな仕事内容について紹介します。

最後に、SIEの講師より、

●ゲーム会社には、ゲームを作っている人以外に色々な仕事をしている人がたくさんいること

●いま勉強していることが、将来の仕事にもつながっていること

を、具体例も交え『まとめ』として話しました。

会社内の様子や仕事内容について、クイズ形式で進めていただいたので、子どもたちも飽きることなく学習に取り組むことができていました。質問にも一つ一つ丁寧に答えていただいたので有意義な時間となりました。

今回はSIEの授業にお申込みいただいてありがとうございました。先生も生徒の皆さんもとても仲が良く、明るい雰囲気で迎えてくださり、私も楽しく貴重な時間を過ごさせていただく事ができました。ゲームという身近な題材を使って、「作る仕事」「売る仕事」「プレイステーション®を買ってくれた人のサポートをする仕事」など、たくさんの仕事があることを伝えることで、学校の外の世界や働くということについて何か新たな気づきがあればとても嬉しいです。弊社は今後も企業教育研究会の皆さまと協力し教育貢献活動を続けてまいりますので、ぜひまたお声がけください。

通常は遠隔授業を中心にお届けしている本プログラム。記事公開にて紹介したキャリア、数学(算数)に関連した授業の他、保護者の方も気になる「ゲームとの付き合い方を考えよう」の計3つのプログラムにて展開しています。

2023年9月6日(水)、東京都にあるドルトン東京学園中等部2年の生徒の皆さんへ、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)と企業教育研究会とでお届けしている「ゲームでつながる授業と仕事 ~ゲーム制作と算数・数学の意外な関係~」の出張授業を実施しました。

子どもにも大人にも人気の高いゲームを題材に、家庭用ゲーム機「プレイステーション」を手掛けるSIEの社員と共にお届けするこの授業。

数学(算数)を学ぶモチベーションアップにもつながると好評のプログラムです。

本blog記事では、具体的な授業の様子を紹介します。

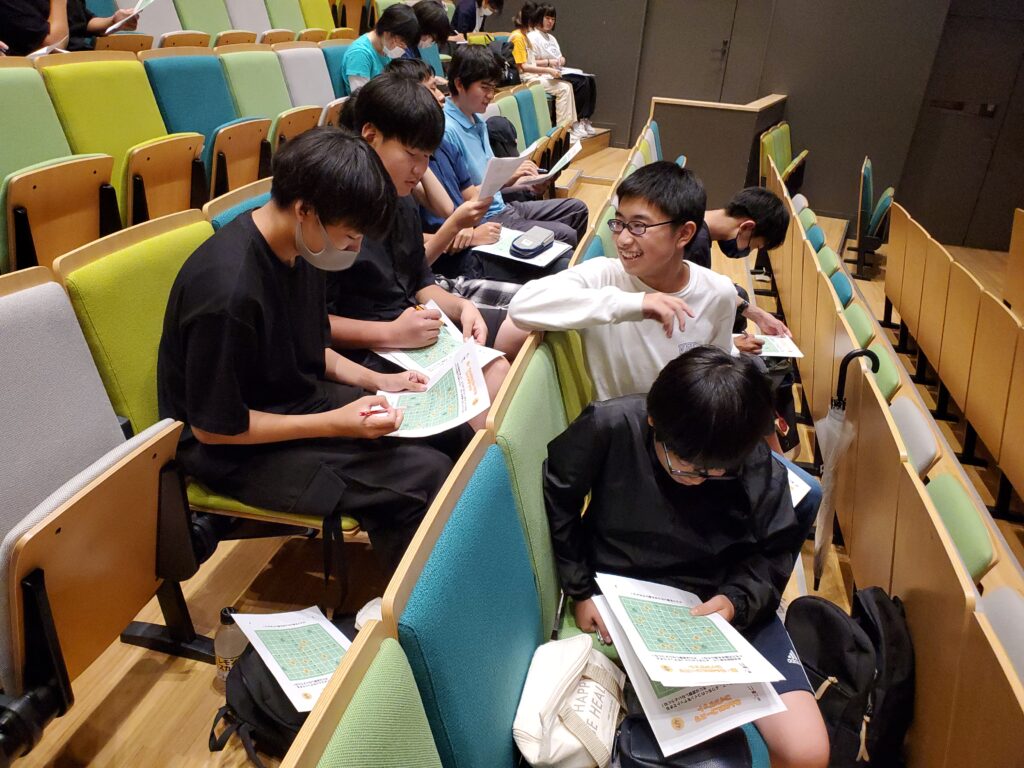

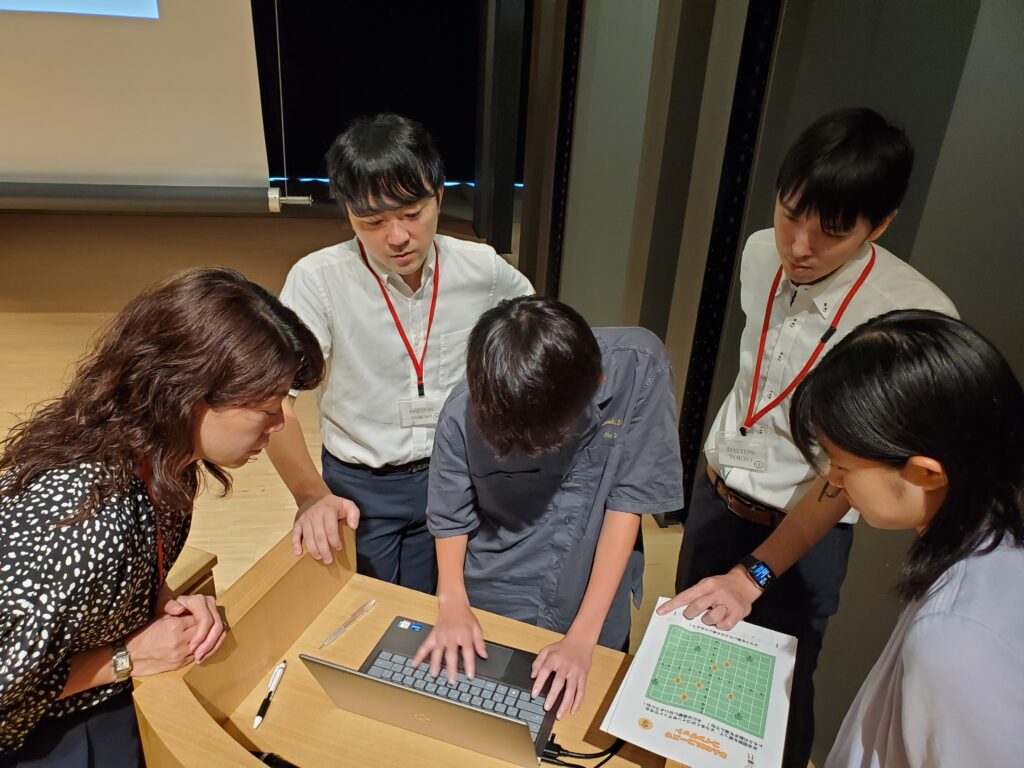

会場には立派な講堂をご用意いただき、クラス毎に授業を実施しました。

このプログラムは、家庭用ゲーム機「プレイステーション」を手掛けるSIEの社員の方と一緒に授業をします。

まずはSIEの会社紹介。

どんなビジネスを行っているかの説明や、職場の一例として、レースゲームがプレイ出来る筐体がフロアに設置されている写真が紹介されました。

もちろん社員は無料で試遊可能とのこと。

この羨ましい話には会場からどよめきが!

授業中にゲーム⁉授業題材をよく知るため、プレイステーション®4用ソフトウェア『Newみんなのゴルフ』を実際に体験します。

時間が限られているので、試遊は代表1名。遊ぶ権利をめぐり熱いじゃんけん大会が繰り広げられ…

無事に決まったクラス代表は早速ゲーム体験。大きなスクリーンで迫力満点です。

他の生徒の皆さんは、SIE社員のゲーム解説を聞きながらの贅沢なゲーム実況観覧。

皆さん、プレイを見ているだけでも大盛り上がり!

とても楽しそうで、ゲームが持つ「人を惹きつける力」を感じます。

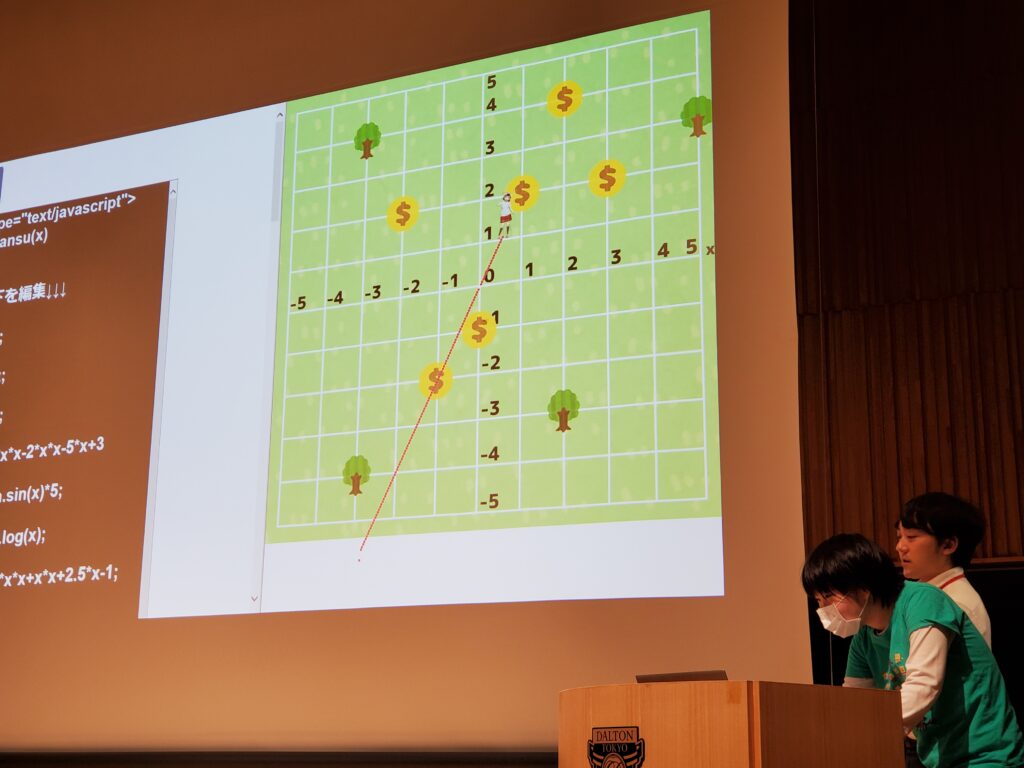

ゲーム体験の後は、ゲームが作られる過程について説明があり、特にプログラミングには数学が深く関係していることを学びます。

キャラクターはあらかじめプログラミングされた指示に従い動きますが、そのプログラム内には、キャラクターの動きに合わせた数式が隠れているのです!

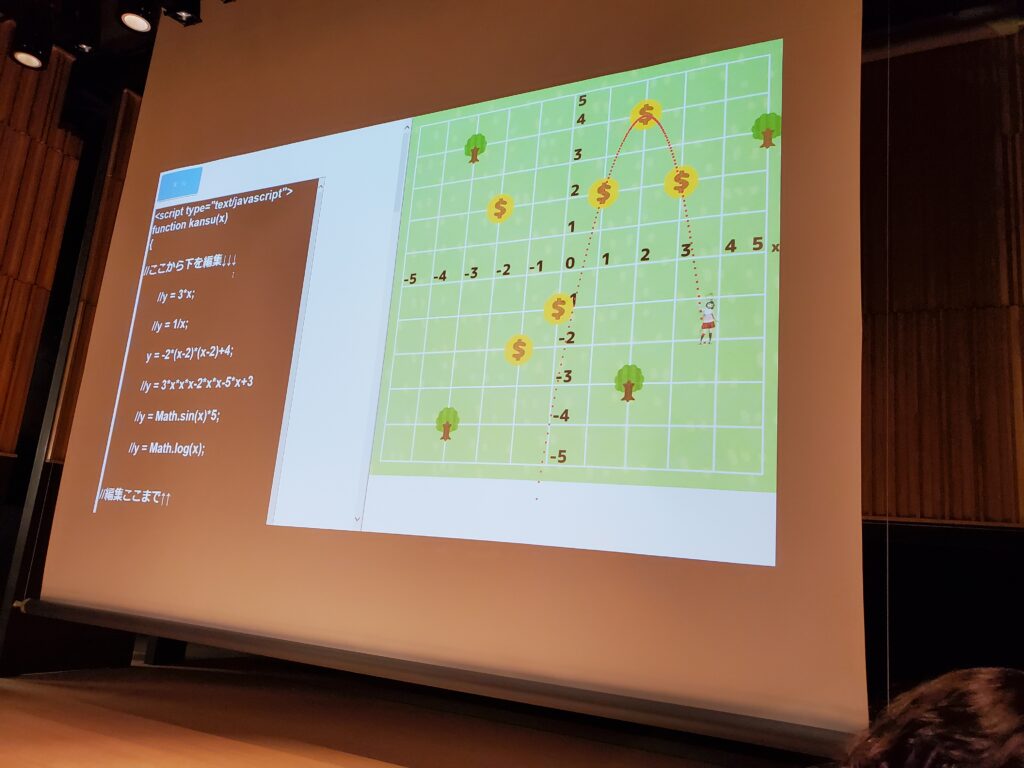

ということで、生徒の皆さんもプログラミングに挑戦。

授業ではまず紙のワークシート上で、プログラミングに組み込む数式を考えます。

ミッションは、コインをたくさんゲットできるキャラクターの動き、さらにそれを比例や反比例を使った数式で表すことです!

そうそう!直線に拘らず、曲線でも取れますよ。

SIE作成のプログラムを用い、皆さんの考えた数式を入れて実際にキャラクターを動かします。

そう。生徒が考え入力した数式に基づき、キャラクターが動きます。ここでは生徒さんが比例(一次関数)の式を入力してくれました。

プログラムが実行されるとキャラクターがコインの上を通って、1つ、2つ、、、3つ!

期待通りの数のコインを得ることができました。

最後は自由に質問タイム。

ゲーム発売はどの段階から海外での展開も想定しているのか…

プレイステーション®4 (PS4)は黒いイメージでしたが、プレイステーション®5 (PS5)は白色が前面に押し出されているのは何か理由があるのか…

等々、ここでしか聞けない様々な質問が出ました。

授業後、中学校ではまだ習っていない二次関数の数式を考えてくれた生徒さんがいました。

数式に表すことができれば、プログラムに反映させキャラクターの動きを確認することができます。

生徒さんの考えた二次関数でコイン3枚ゲット。

おみごと!!

休み時間に裏話も聞けました。

PS5®のコントローラー(DualSenseワイヤレスコントローラー)の持ち手部分は、滑りにくくするためにザラザラしています。この部分は、虫眼鏡で見るとなんと「プレイステーション」のボタンのマークである△〇×□の形をしたデコボコで構成されているそう!

この記事を読んでいる皆さんも、もしコントローラーを手にすることがあれば是非確認してみてください。

教員には見せることのできないゲームに潜む数学の面を見せていただくことができました。「こういう風に数学が潜んでいるんだよ」ということと、「こう表すためにこう数学を使っているんだよ」は伝え方も違いますし、プロの方のお話を聞かせて頂いてありがたかったです。ゲームの中に潜んでいる数学はたくさんあると思いますし、更なる展開のプログラムを今後も期待しています。

(師岡洋輔教諭)

ゲームという生徒の関心が強いテーマであったこと、実際に会社で働く企業の方のお話を聞き、実物を触れられたこと等、様々な魅力のある授業でした。普段、授業に対して前向きになれない生徒でも、意欲的に取り組む姿が見られ、面白い題材であった証拠だと感じました。生徒たちの興味や気質は教員が理解しているので、教員と企業教育研究会の皆様とより連携と強めることで、さらに多くの生徒達の関心を集められるのではないかと感じました。

(鈴木宝教諭)

今回はSIEの授業にお申込みいただいてありがとうございました。普段は楽しむためのゲームですが、その裏では数学が活用されているとご紹介した事で、今後は少し違う視点で授業を受けていただけるかもしれません。学びや遊び、友達との交流など、中学校で経験することは将来への大きな糧になると考えています。今回の授業で少しでも生徒さんに新しい考え方や気付きをお伝えできたとしたら、とても嬉しいです。弊社は今後も企業教育研究会の皆さまと協力し、教育貢献活動を続けてまいります。

通常は遠隔授業を中心にお届けしている本プログラム。今回紹介した数学(算数)に関連した授業の他、キャリア教育に使用いただきやすい「ゲーム会社で働く人たち」の授業、保護者の方も気になる「ゲームとの付き合い方を考えよう」の計3つのプログラムにて展開しています。

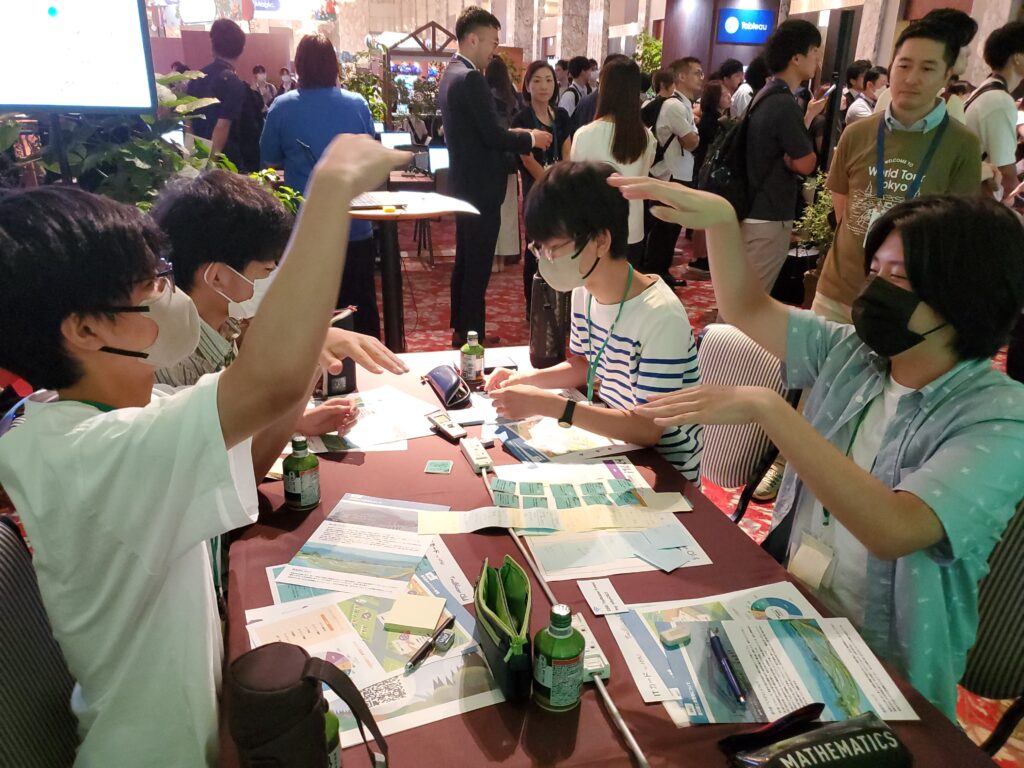

7月21日(金)ザ・プリンスパークタワー東京で開催された株式会社セールスフォース・ジャパン(以下Salesforce)の Salesforce World Tour Tokyo にて、SalesforceとACEで授業提供している「お困りごと解決しましょう!トレイルブレイザー部のITソリューション」のワークショップを実施しました。

通常は、学校にて高校生向けに提供している本プログラムですが、今回は、一般応募の中学生高校生向けに、イベント内の1ブースをSalesforceボランティア社員さんと共に担当させていただきました。

中学3年~高校3年生の参加してくれたみなさんには、アニメストーリーの中で起こった問題について、

その社会の課題を解決するためにはどのようなIT技術が活用できるのか?その解決策によってどんな新しい値が生まれるのか?

を考えてもらいました。

大いに盛り上がりを見せたワークショップの様子を、写真と共に紹介します‼

「お困りごと解決しましょう!トレイルブレイザー部のITソリューション」の指導案、授業応募はコチラ

緑たっぷりの素敵なイベント会場。各グループ自己紹介の後、和やかにスタートしました。

参加者は、アニメの登場人物から、地域ボランティア部の一員として課題解決をお願いされます…。

みんな、お困りごとの解決に力を貸して!

よろしくお願いします‼

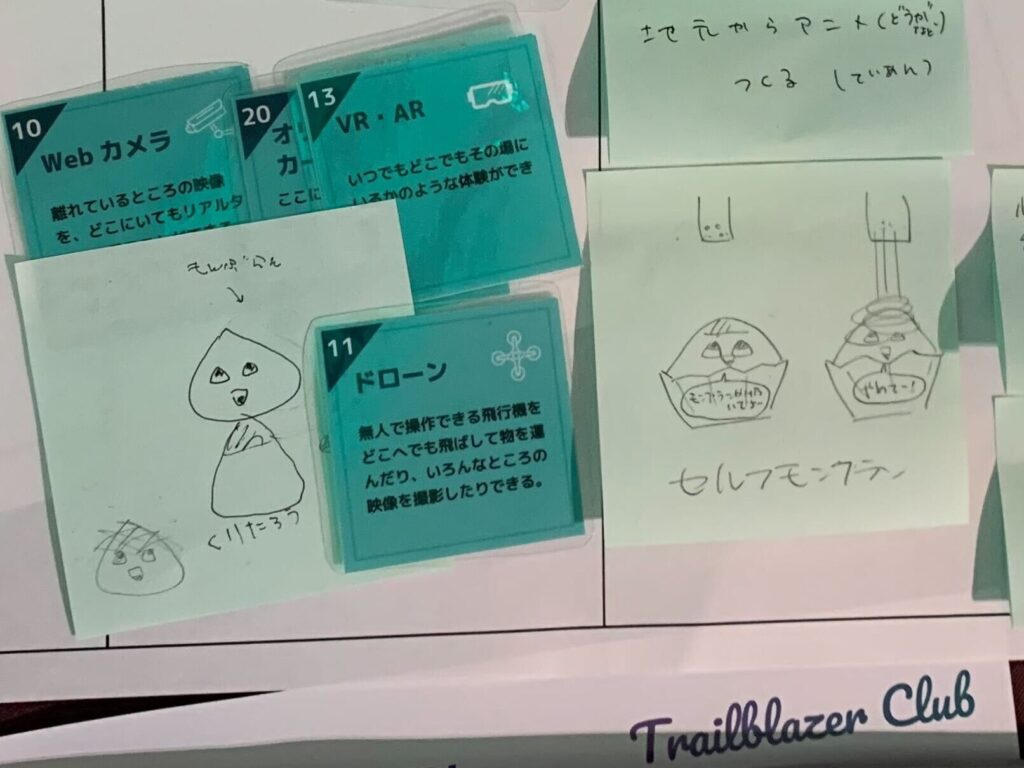

まずはイメージしやすい『改善』を目指す解決から。

解決に用いる主なIT技術はイメージしやすいようにカード化して選べるようになっています。

みんなすぐに取り掛かってくれて、話し合いも活発です。

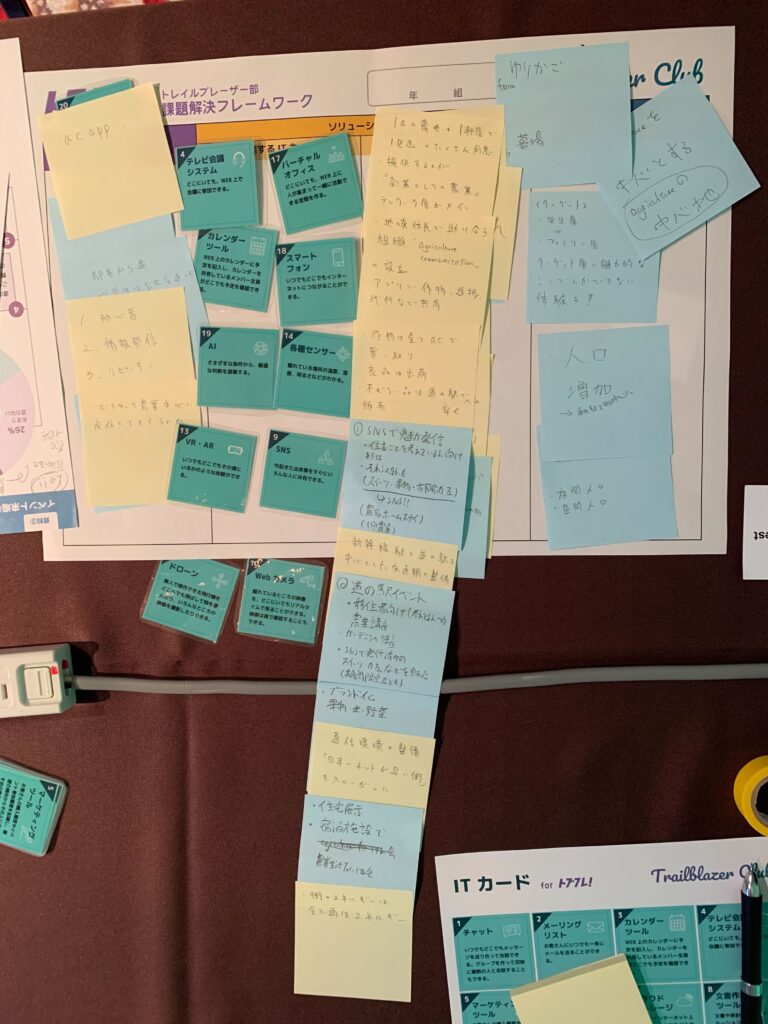

『改善』提案について発表し合った後はDXが進む段階について紹介を受け、

最終的に目指すのはIT技術を使って新たな価値を生み出すことという大きな目標が提示されました!

『改善』を超える『改革』に挑戦です。

小さな改善ではなく、そもそも理想的な解決とは?

新しいお困りごと、架空の道の駅からの依頼を受け、資料を読み込みながら考えます。

Salesforceボランティア社員も、上手く意見を聞き出します。

架空都市栗里市の道の駅を活性化する改革提案をお願いされたみなさん。

それぞれのグループが『改革』に挑戦し、自由な発想で素敵な提案をしてくれました。

こちらのグループの最終目標は、道の駅が若者でにぎわっていること‼に設定。

一番かわいい解決という評を得た架空都市栗里市の新キャラ『くりたろう』誕生‼

『くりたろう』は不憫なキャラでモンブランの中に隠れてしまっている部分との設定とのこと。

道の駅では、『くりたろう』にモンブランをかけられるよ!というセルフモンブランなる商品を企画しバズりを仕込む‼

笑いの絶えない明るい雰囲気が印象的なグループ。グループの色がにじみ出た素敵な提案でした。

こちらのグループは、道の駅の問題解決ではなく、地域の人口増加が理想と説いた!

道の駅を中心として人口増加(定住)を促す、アグリカルチャーコミュニケーション(略してAC)という新しいライフスタイルを提案しました。

ちなみにACは企業体でもあり、農作物を買い上げてくれるそう。

テレワークの本業と農業の副業という移住スタイルをベースに、出勤時は相互に助け合う仕組みをつくり、それを支える未来的IT技術まで詳細検討。

休憩時間もずっと仲間と白熱議論が続き、最後には、新しい街のモデル事業のような壮大な提案が出てきました。

ワークシートもアイデアが止まらない様子が見て取れます。

プレゼンも堂々たるもの。

提供情報をフルに活かし、ワークショップを満喫してくれたかな?

こちらのグループは、若い人がくる道の駅を理想!としました。

若い人に繰り返し来てもらえるためにローカルアイドルを創ることを提案。

現在のガーデニング企画では若者は集まりにくいとし、メイドカフェを新提案。

メイドカフェでローカルアイドルとお薦めのケーキを作って食べるなど、若者目線での集客を考えました。

また、遠くの道の駅も直接訪問ではなくても体験できるよう、バーチャル空間でマイキャラが道の駅を体験する仕組みも企画しました。

その発信にはSNSを用いる、商品の受け取り方法を決算時にオンライン登録する、混雑が緩やかな施設奥側の様子をWebカメラ確認できるようにする等、IT技術の活用もしっかり検討しました。

マーケティング、IT、Web制作など、いろいろなことに興味のあるメンバーが、それぞれの個性を意見に反映し、着実なプランを練りました!

ACEさんと共同開発したワークショップで、参加した子どもたちはDXに関する新しいスキルを学び、楽しみながら成長することができました。参加したボランティア社員も子どもたちの柔軟な考え方に触れ、大きな刺激を得て日頃の業務に活かす素晴らしい経験になりました。本ワークショップに参加いただいた子どもさんたち、Salesforce World Tour Tokyo内の社会貢献プログラム出展にご協力いただいたACEさんと千葉大学の学生の皆様、ボランティア社員に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

(川島 淳 カスタマーサクセス統括本部シニアマネージャー/社会貢献委員会DX教育チーム)

アントレプレナーシップ教育の新教材 『ひな社長の挑戦』 が、2月8日(水)佐倉市立佐倉東中学校にて教材として活用され、報道機関の方にも公開されました。現場の先生が実際に授業実践された事例をぜひ見ていただき、アントレプレナーシップ教育に関心のある学校が一歩を踏み出すきっかけとなれば嬉しく思います。

ミッション1では、2125年の中学2年生からの依頼を受け、架空の街『虹が崎市』を舞台に、生徒たちは準備された資料を読み込み、設定の地域に適した新規事業を考え提案します。

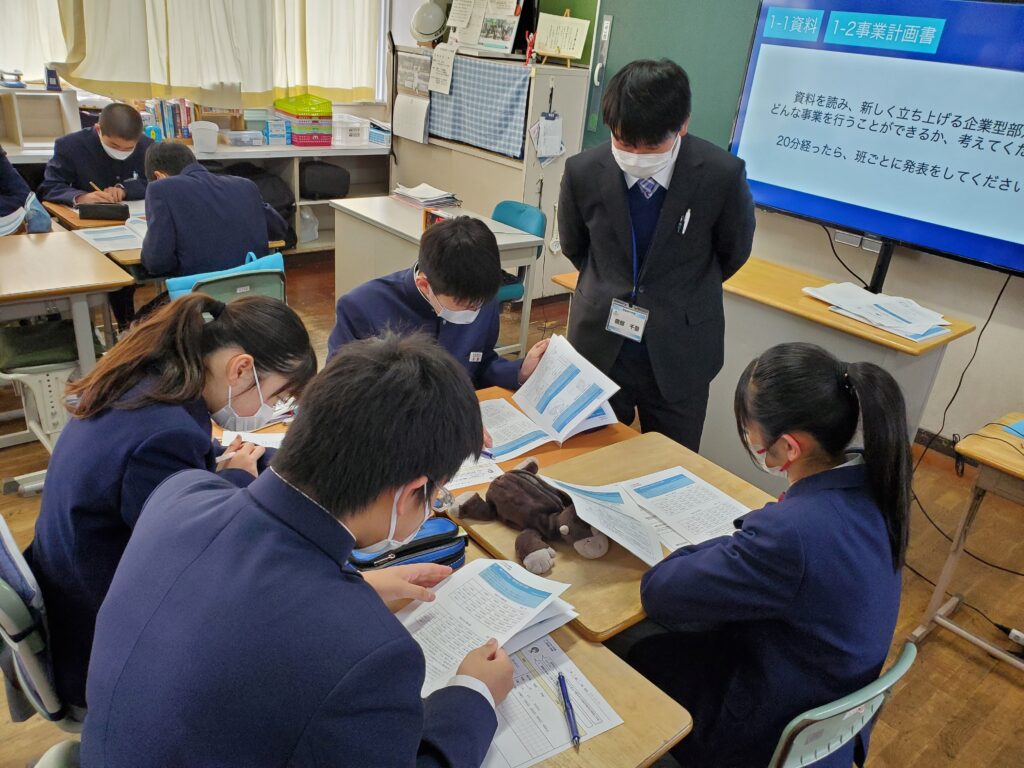

音声付きアニメーションスライドと先生の発する上手い掴みの言葉に導かれ、笑い声も起きる中、生徒たちは教材の世界観にすんなりと入り込みました。

資料の読み込みと新規事業検討(ワークシートの記入)の場面では『20分』の時間を取り、先生は机間巡視でサポート。教材の世界観では、宇宙にも人が住む時代設定のため、「宇宙の人にとっては魅力が・・・」などの言葉が飛び交い、生徒たちは、資料を見ながらもすぐに話し合いを開始している印象でした。

最終的には、自分たちが資料から読み取った根拠を基に考えた新規事業について、理由と共にしっかりと発表できました。

同じ教材でも、授業を進める先生ごとに板書を使用するか、生徒への声の掛け方等の違いがみられることも印象的でした。担当の先生はそれぞれのお考えで工夫され、どのクラスの生徒も集中して取り組んでいました。

ミッション2では、ミッション1にて立ち上げた事業を始動するため、関係団体の方へ協力を依頼するメールを作成します。本教材は、ギガスクール構想で各生徒が持つようになった一人一台端末を活用し、スプレッドシート内にメール文章を作成できるように、ダウンロード教材が準備されています。

今回の授業では、2人1組で1台の端末を使用し、相談しながら活動していました。端末から該当のスプレッドシートを見つけることやタイピングについては、慣れない手つきの生徒も多く、少し時間を要している様子でした。

メール文章作成については、紙の資料を参考にしながら、一人が文章を声に出し、もう一人が打ち込む姿も多く見られました。時間内にメールを書ききれた生徒は少なかったかもしれませんが、文中の言葉遣い等に悩みながらも活動を進めていました。

スプレッドシートでは、下記の例のように、メールの書き出しはプルダウンで選択でき、続きの文章もキーとなる言葉を盛り込めばチェック欄に〇が出たり、交渉に必要な触れるべき内容が一目で分かるチェックボックスがあったりと、初めてメールを書く生徒にも取り組みやすくなっています。

今回の公開授業では、報道機関の方々が取材にお越しくださいました。

授業後には生徒や先生、校長先生にお話を伺いました。

その内容の一部を紹介します。

難しさを感じつつも内容を理解し、起業を自分事と捉えて活動できたことが伺えるインタビューでした。

スライドのアニメーションを巧みに活用して笑いを誘うなど、生徒たちを惹きつけて授業をしてくださった酒井先生。生徒には難しいのではと予想した部分も、実際は思った以上にできるという嬉しい誤算もあったのではと感じます。授業準備も、起業について別途調べ上げる等の大きなご負担はなく実施いただけたのではと思います。

大変な状況の中、子ども達のためにという熱い温かい思いが溢れる校長先生のお話を伺い、胸が熱くなりました。

大きな声でさわやかに挨拶をしてくれる生徒の皆さんが印象的な、気持ちの良い素敵な学校でした。

今回の公開授業に際し、校長先生を始め先生方には多大なご協力をいただきました。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。