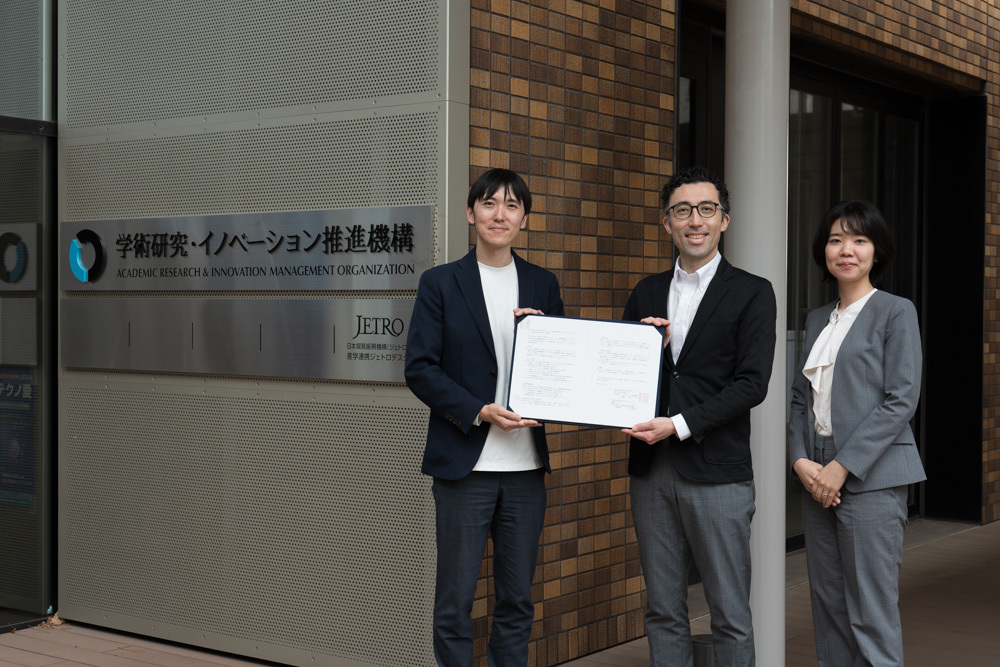

学校・企業・大学とを結び、誰もが教育に関わり、貢献することができる社会をめざすNPO法人企業教育研究会(理事長:藤川大祐教授(千葉大学教育学部長))は、このたび、千葉大学学術研究・イノベーション推進機構(IMO)(機構長:藤江幸一(千葉大学研究担当理事)、千葉市稲毛区)と、アントレプレナーシップ教育の発展に寄与することを目的とし、相互協力の覚書を締結しました。

締結日:令和6年4月12日

目的: アントレプレナーシップ教育の分野において連携を図ることにより、起業家教育に貢献する

内容:

・アントレプレナーシップ教育教材の開発に関する研究活動

・学校へのアントレプレナーシップ教育の展開活動及び授業実施

・学校の教職員等へのアントレプレナーシップ教育の普及活動 等

具体的には、企業教育研究会が中学生を対象に開発したアントレプレナーシップ教育プログラム「ひな社長の挑戦」を用いて、幅広く学校現場で活用されるよう学校における教員研修等の授業支援をIMOとともに進めます。今回の覚書締結により連携を強化し、千葉県を中心に、アントレプレナーシップ教育の幅広い機会提供や機運醸成に貢献します。

学術研究・イノベーション推進機構(Academic Research & Innovation Management Organization: IMO)は、研究支援・産学連携機能の強化とイノベーション創出を加速する目的で千葉大学により設置されました。

IMOでは研究推進部とリサーチアドミニストレーター(URA)が連携して最先端研究の推進を支援するとともに、企業等とのコーディネート活動等の一層の強化によって、社会価値創出のための様々な取り組みを実施する体制の整備と強化を実現して参ります。多様なステークホルダーと連携しながら小中高校生向けのアントレプレナーシップ教育を進めていきます。

学術研究・イノベーション推進機構(IMO)|国立大学法人 千葉大学

【本件についてのIMOからのお知らせ】

NPO法人企業教育研究会(以下ACE)では、学校・学生(大学)・企業の三者が連携して誰もが教育に貢献する社会を目指し、所属する学生を主体とした授業開発も行っています。本ブログでは、そんな学生主体の授業開発プロジェクトの一つである、翻訳をテーマにした授業実践の様子をACE学生インターン生かつ授業者を務めた菅谷美玖がお届けします。

私は、英語科教員を目指し大学で中学校・高等学校外国語科(英語)の免許を取得、現在は大学院で英語教育を学んでいます。そんな私が、一貫してもっている想いがあります。それは、自分とは違う背景をもつ相手を尊重しながら、コミュニケーションをとることができる子どもを増やしたい!という想いです。

海外の人を道案内する場面など、実際に外国語を使ってコミュニケーションをとる場面においては、自分とは異なる背景を持っている人との違いをふまえながら、コミュニケーションをとる必要があります。しかし、私が教育実習やインターンシップ先で見学させていただいた英語の授業を振り返ると、気心の知れた友人と教科書の表現から単語を少し変えて口頭でやり取りするようなコミュニケーション活動が多く見られました。こういった活動を行うだけでは、生徒がコミュニケーションをする相手との違いをふまえて関わる必要があるという視点に気づきにくいという課題を感じています。

そこで、この課題を乗り越えるような授業を開発したいと思い、今回は相手をふまえた「手紙の翻訳」をテーマに授業を開発しました。手紙を翻訳をする際には、手紙を書いた人がどのような人物なのかや、込めた想いなど、一つ一つの言葉の意図を読み取ることが大切です。そして、翻訳文を読む相手の読解力にあわせて翻訳する必要もあります。中学生にとって手紙を翻訳することは、即興性が高い口頭でのコミュニケーションとは異なり、原文にしっかり向き合い、相手を意識して表現を工夫するという体験になると考えました。そしてそれは、私が感じている課題の解決に適した題材になるとも考えました。授業内容の検討においては、翻訳授業開発グループ※1で何度も話し合い、翻訳者の方にもご協力いただきながら、内容を固めていきました。

※1…NPO法人企業教育研究会学生インターン数名と職員から構成

演劇サークルに所属する大学生が、中学生向けの劇について台本作りをしているというストーリーの中で進める授業です。生徒は大学生から依頼を受け、アメリカで男性が女性をダンスパーティーに誘った内容の、実在する英文手紙を題材に翻訳に挑戦します。生徒は、台本として違和感がないように、手紙の持つ背景をふまえ、日本の中学生に伝わりやすい翻訳を目指します。

|

①翻訳には、原文の書き手などのパーソナリティ、言語の違い、該当の文章の時代や文化的な背景などの諸要素が影響していることに生徒が気が付くことができる。 ②翻訳する時に、俺や僕、私など、どの人称代名詞を選択するかにより、翻訳文の印象に違いが生まれることなど、翻訳の効果について気づくことができる。 ③他者と協力しながら、パーソナリティや諸背景をふまえて、手紙の相手と、翻訳文を読む人に、書き手の想いを伝える翻訳文を作成する。 |

・1時間目

1965年以前に書かれた本物の手紙を用い、その手紙が書かれた時代背景や、当時の文化について調べ、原文についての理解を深める。

・2時間目

機械翻訳を参考に※2、生徒が手紙を翻訳する。

翻訳実務経験者から、生徒が書いた翻訳文についてフィードバックをしていただく。

※2…英文を読むことが難しい生徒に対して英文の読解を補助したり、機械翻訳では十分にコンテクスト(時代背景)や文化差を意識した翻訳にならないことへの理解を促したりするために、機械翻訳文を生徒に複数個提示しています。

「いちばん自由な出版社」を掲げ、千葉ロッテマリーンズや千葉ジェッツなどのプロスポーツチームとのコラボ、グラニフの人気キャラクターから生まれた「グラニフのえほん」シリーズ、ポッドキャストから生まれた「ホントのコイズミさん」シリーズなど、従来の出版のあり方を刷新した書籍を多数発行している。その他、小中学校の授業で活用される学校図書館図書を多数制作している。

◆ ご協力いただいた皆さま

代表取締役 常松心平さま、翻訳者 笠原桃華さま

授業内容を検討するにあたり、様々なコンテンツの翻訳経験をお持ちの笠原さまに具体的に工夫している点を生徒へお話しいただくことで、手紙の書き手や相手、翻訳文を読む人が属する文化などの背景をふまえるという視点を、より実感を持って学ぶことができるのではないかと考え、303BOOKSさまへご協力をお願いしました。

教育現場に精通され、細部までこだわりのある出版物を多く手掛けていらっしゃる常松さま、笠原さまには、当日の講話のみならず、授業の構成段階から示唆に富むアドバイスをいただきました。

生徒が授業を通し相手をより意識できるように、以下の2点について創意工夫を加えました。

1つ目は、実際に翻訳経験のある方に授業に関わっていただくことです。

授業を開発する過程で、何度か翻訳者の方にインタビューをする機会がありました。翻訳者の方は、文章がもつリズム、原文の書き手、翻訳文を読む人など、様々なことに気を配りながら翻訳されているそうです。生徒は、そのような工夫について話を聞いたり、翻訳者ならではの視点からフィードバックを受けたりすることができます。

2つ目は、実際に書かれた手紙を教材として使用することです。

教材は実際にアメリカで書かれた、アメリカ人の男子大学生が気になる女性をダンスパーティーに誘う趣旨の手紙※3です。特定の個人に出された想いが込められた手紙を用いることで、生徒が「この原文を書いた人はどんな人だったんだろう」、「翻訳文を読む人にとってどうしたら伝わりやすく訳せるのだろうか」など、よりリアリティをもって想像を膨らませることができます。

※3…村主よしえ・広田寿亮(1965)『英文手紙の書き方』、海南書房

ここからは、授業の様子を紹介します。当日は、2名の中学生と大学院生数名という少人数の受講者に向けて授業を実施しました。

まず、旅行記事やゲーム、漫画など様々なコンテンツの翻訳を手掛けてこられた笠原さまから、生徒に対して、翻訳する際に意識するとよいポイントについてお話しいただきました。そのポイントとは、それぞれの言語が持ち合わせているリズムへの意識と、各文化による単語の捉え方の差に対する意識です。

笠原さまからは、例として、英語の歌詞を日本語に訳す際は、歌いやすくするため、七五調のリズムを意識する場合があることや、単語についても、直訳をするだけでは不十分な場合があり、“vegetable”(野菜)という単語は、日本では生野菜を連想するが、アメリカでは冷凍野菜が想起されることなどをお話されました。翻訳の仕事は、双方の文化をふまえて翻訳しなければならないことを教えていただき、生徒も熱心に耳を傾けていました。

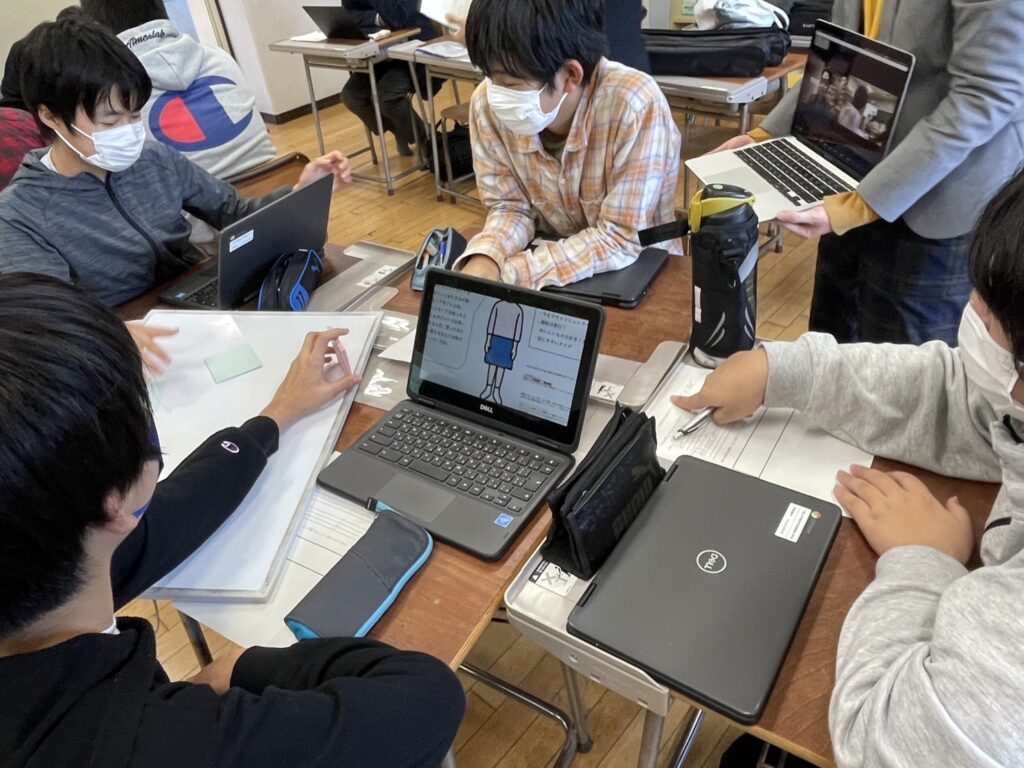

次に、アニメーションを用い、教材の手紙が書かれた当時の時代背景や、手紙を書いた男性と手紙を受け取る女性の関係性について生徒に示しました。

アニメを視聴した後は、ACE学生インターン生による劇を通して、生徒のみなさんに手紙の翻訳を行ってもらうことを伝えました。

演劇サークル監督役の学生が登場し、手紙を上手く翻訳できずに困っているとこぼしています。

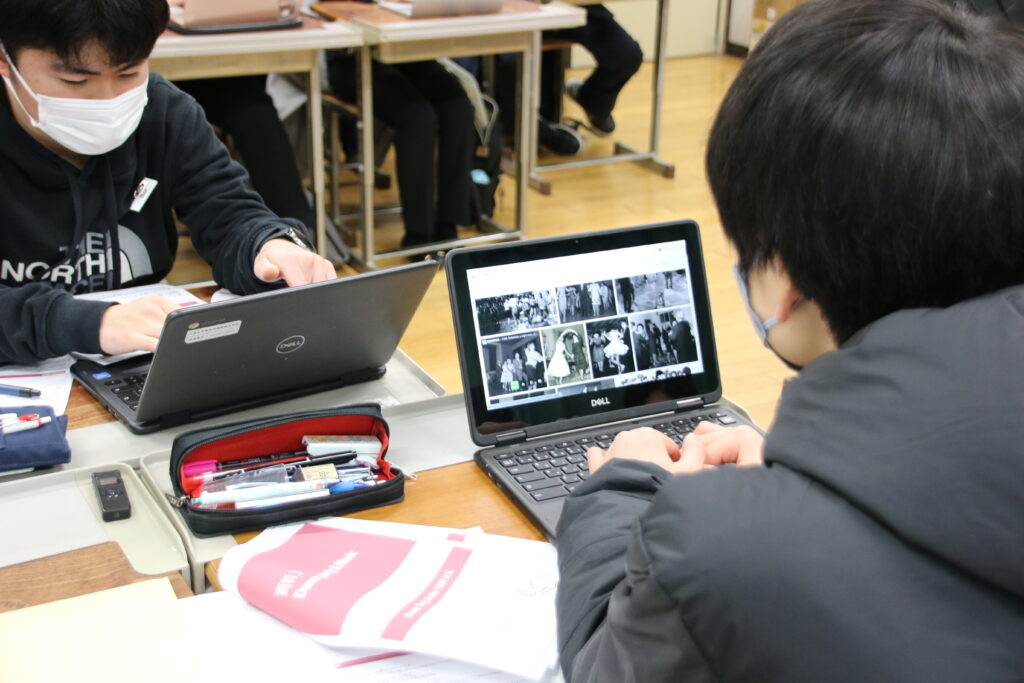

演劇サークル監督からのお願いを受けて、まず生徒は手紙の書き手(ボブ)や当時の時代背景について、手紙に書かれたヒントから、調べ学習を行い、理解を深めていきました。

生徒たちは悩みながらも翻訳文を書き進めていました。途中、グループ毎に、翻訳文を作成する際に工夫した点などを共有する活動を行いました。生徒から、「手紙の書き手(ボブ)の育ちがよさそうなので、言葉づかいを丁寧にした。」や、「日本語らしく訳すべきか英語らしく訳すべきか迷ったが、翻訳文を読む人(日本の中学生)にとって分かりやすいように日本語として自然な表現になるように工夫した。」、「手紙に書かれているBig band やJazz Comboなどあまり日本の中学生にとってなじみがない単語について、大人数のバンドと少人数のバンドと工夫して訳し分けた。」など、文化的背景や時代の違いをより意識し、授業のねらいであった相手との違いをふまえながら工夫して翻訳している様子が見られました。

その後、2名の中学生が完成させた翻訳文と工夫した点・難しいと感じた点を発表し、翻訳者の笠原さまから、フィードバックをいただきました。

笠原さまより、”Last Friday’s dance was really great.”という文について、「とても素晴らしかったよ。」ではなく「とても素晴らしかったね。」とカロリンに同意を求めるような、語り掛けるように訳しているというところが、reallyの雰囲気をよく表していて素晴らしいなど、生徒の翻訳文が文章として読みやすくなるように意訳できていたとコメントをいただきました。笠原さまのコメントを受け、他の受講生も生徒たちの考え抜かれた工夫に驚いたり、感心したりしていました。

最後に、授業者(菅谷)より、今回の課題の場合、原文が書かれた背景や、手紙の書き手と相手の人物像を読み解いた上で、翻訳文を読む人にとって伝わりやすい言葉を選ぶことが大切であることをまとめとして伝えました。

アンケートでは以下のような声が見られました。

|

翻訳者の方の話がとても参考になった。普段の生活の中で翻訳者の方と関わることはないのでとても興味深い話が聞けてよかった。また、翻訳する文章の背景、設定?がはっきりしていたので、色々な翻訳方法が考えられて難しかったが面白かった。(中学生)

ねらいがどこにあるのか。英単語の使われ方、その単語の用途を理解することなのか、時代背景やキャラクターを想像して作文することなのか。後者だと元の英文から離れていってしまわないかと気になりました。実際、翻訳の方はどのようにされるのかもっと聞いてみたいと思いました。(大学院生) |

今回の授業を通して、生徒は翻訳文を読む人に伝わりやすい翻訳になるように、日本の中学生にとってはなじみのない当時の音楽文化を示す単語を工夫して訳したり、日本語として自然になるように配慮したり、手紙の書き手であるボブのパーソナリティを読み解いたりするなど、様々な工夫をしながら活動していました。どうしたら伝わりやすい翻訳になるのか悩みながらも、原文をじっくり読み、時代背景や手紙の書き手のキャラクター性等をふまえ、慎重に言葉を選びながら翻訳している様子が多くの場面でみられました。

これらから、この授業を通して、授業目標に設定しており、開発当初から大切にしてきた原文に忠実に向き合い、翻訳文を読む人を意識しながら表現を工夫するという相手を十分にふまえるということを生徒が体験することができたと考えています。

今回の授業実践では、303BOOKS株式会社より、代表取締役の常松さまと、翻訳実務経験者である笠原さまに多大なご協力をいただきました。授業構成から授業内で提示する資料まで丁寧に見ていただいた上で、助言をいただいたり、当時の文化的な背景について調査をしてくださったりするなど多方面からサポートしてくださいました。また、授業後には、授業内で翻訳をどのように定義するのかや、より効果的な翻訳者との連携についても多くのアドバイスをいただきました。いただいた貴重な意見をふまえ、この授業をさらにブラッシュアップしていきます。誠にありがとうございました。

2021年度より千葉大学大学院教育学研究科の講義において、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、今年度も継続して協力しています。今年度から本講義は、教員としての高度な専門的職業能力の習得を目指す専門職大学院(教職大学院)の講義としても認定され、履修生の幅を拡大し実施されています。

このブログでは、本年度に実践された授業の様子(第4報・株式会社セールスフォース・ジャパン(以下Salesforce)さま編)をお届けします!

|

【講義概要】 『DX関連企業と連携した授業づくり』 |

■授業タイトル

『お困りごと解決しましょう〜トレイルブレイザー部のITソリューション〜』

(協力企業:株式会社セールスフォース・ジャパン(以下Salesforce))

■授業数 2時間(50分授業×2回)

■対象 中学3年生

■関連教科

社会科(公民的分野)、総合的な学習の時間

■学習目標

・DXの概念について、実社会の具体的な事例に基づいて理解する。(知識・技能)

・身近な社会の課題の解決方法について多面的・多角的に考察し、ICT技術のもたらす社会への影響と関連させて表現する。(思考・判断・表現)

・現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとする態度を養う。(学びに向かう力、人間性)

■生徒の活動

・チュートリアルとして、DXの前段階である改善策について考える。

・本題の課題について、(DXの前提となる)理想とする未来を設定し、 改善改革案の検討。

・改善改革案を発表し、講師よりフィードバックを受ける。

授業にご協力いただいたSalesforceの社員の方より、普段の仕事内容について紹介。

「私の主な仕事は、1つは、IT技術を使ってお客様の困りごとを解決する相談役。もう一つは、新しい技術について、お客様に役立つポイントや仕組みを分かりやすく説明するような仕事をしています。

また、私たちは『トレイルブレイザー』と呼ばれる人たちを支援しています。これは、先駆者として道を切り開き、よりよい世界を築く人たちを指します。『トレイルブレイザー』は皆さんの近くにもいて、必ずしも偉人や、企業の人ではありません。そういう人たちをSalesforceは積極的に応援し、一緒に世の中や世界を良くしていくことを考えています。」

IT技術を用い問題解決をする部活・トレイルブレイザー部の新入部員の設定で、さっそく課題解決に向けた活動を開始。

Salesforceの社員の方より、解決に向けた段階として、改善とDXでは違いがあることも説明されました。

改善は、困っていることに対し手前から順番に解決策を考えていくような今までの主流な解決方法。DXはデジタルトランスフォーメーションという意味なので、『全く新しいものに変わった!』というようなものを実現できたらDX。困ったことに対して、理想とする未来像を作るところからスタートするイメージだと教えていただきました。

授業者である大学院生渾身の寸劇により、生徒へ『店舗におけるグミキャンディの売り切れ問題』が提示されました。第一段階としては、DXを強く意識するのではなく、困りごとの解決を第一に考えるようにとアドバイスがありました。

活動に使用したフレームワークにはIT技術例がまとめられており、それをヒントに解決策を検討しました。

発表で生徒の一人は、SNSを用いたお知らせを提案しました。メーリングリスト、SNS、チャットなど、知らせる方法は様々あるものの、特定の顧客だけではなく、不特定多数の方に知らせるにはSNSがより適していると考えました。

Salesforceの社員の方より、何が問題なのか理解し、解決を考え、使用頻度の比較などもしているところがとても良いとフィードバックしていただきました。

その後、社員の方から、重要な呪文「そもそも」の伝授が。

理想の未来を考えるヒントとして、なぜ、この人、そもそもグミを買うのか考えてみてと示唆。

例えば、理想の未来がグミを買って食べた後の嬉しさなのであれば、希望の商品が売り切れていても、店内カメラでそういう人を発見し他商品を紹介するとか、お得なクーポンとセットで別のグミを薦めることでも目的は果たせると、DXレベルの解決例を示しました。

DXをイメージしやすい魔法の呪文、『そもそも』を得た生徒達。DXレベルを目指し、課題2へ挑みます。

課題2は、弊会が出張授業で用いる教材を使用しました。この教材は、課題の背景や設定が詳細に作りこまれており、さまざまな視点での検討が可能です。

生徒に示された課題は、架空の道の駅が実施するイベントに若い来場者を増やすこと。

通常は高校生向けの授業のため、大学院生とペアを組み、生徒が相談しながら活動できる体制を整えました。

2コマ目となったこの日の活動には、また1日目とは違うSalesforceの社員の方にご協力いただきました。「突拍子もないことでもよいので、理想の未来をまずは考えてみよう。」と促され、活動を開始しました。

ある生徒は、若い世代のイベントに対する評価が低いこと、最新のスケジュールが把握されていないこと、わざわざ来る意味を見出していない点を課題と考えたと発表しました。

また、イベントを評価している若者は、その理由としてイベント講師に直接個別に質問できたことを挙げていることから、ロボット、Webカメラ、モニターを設置し、講師と個別に質問できるシステムを構築すること。また逆に、世界中でこちらが赴くイベントを開催すれば、結果的に街に来る人も増えるのではないかと、カレンダーツールでのSNS発信を提案しました。

社員の方より、来る意味がないと言っている人に対し、来なくてもいい(イベントが赴く)発想はとても良いとフィードバックがありました。

他の生徒は、そもそも市に若者が少なく、その理由は仕事があまり無いからであると考えました。そして、この街をつくる仕事をバーチャルオフィスで実現することを提案。新しい取り組みなので、若者も集まるのではと考えました。

社員の方より、なぜ若者がいないのかというところを考え、未来を描けたのがとてもよかった。若者を増やせば、結果的にイベントの来場者も増えるという別の角度のアプローチ、枠をはみ出た思考ができたとフィードバックしていただきました。

講義担当・藤川教授より

問題解決についてわかりやすく図式化し、そこにITをうまく位置づけることもできていて良い授業だったと思います。生徒たちは非常によく考え、ワークシートにも充実した内容を書いていました。大学院生を頼っている様子もそれほどはなかったので、生徒は自分たちだけでもある程度はできるレベルだと感じました。ただ、もし生徒の活動が進まなかった場合、どう援助するかについては、仕組みとして考えていく必要があるようにも思いました。

また、時間配分について、生徒2人でも苦労していた様子でしたので、生徒がたくさんいたら収拾がつかなくなると思います。その点は精査すべきと思いました。

ACE明石より(講義全般に渡り学生の指導を担当)

元々3時間の授業を2時間に短縮するというのは大きなことで、その作業を通して、この授業の本質は何かということをたくさん考えながら進めてくれたのではないかと思います。元の教材はストーリーベースの教材ですが、(アレンジする際、元のストーリーと設定を変更する部分について)生徒に気にしないでと言って進めてしまうと逆に気になってしまうこともあると思います。そういう場合は、簡単な設定を作ってしまって「●●らしいよ」という程度など、簡単なストーリーを創作でも入れてしまった方がスムーズに進むこともあります。こういう考え方は、ストーリーベースの授業ではよく使われる方法ですので一参考にしてください。

|

【ご協力いただいたSalesforceの皆さまより】

【1日目にご協力いただいた社員さまより】 まずは、素材をもとにして授業を再構築したメンバーの皆さん、本当にお疲れ様でした。実際の現場でも人によって理解や解釈のブレがあるテーマをどうやってわかりやすく伝えるか、皆さんの努力が、またわずかではありますが私達のサポートが、授業を受けてくれた生徒さんの何らかの新しい気づきにつながれば嬉しいことです。機会をいただけたこと、改めて感謝です。

【2日目にご協力いただいた社員さまより】 貴重な機会に携わらせていただき本当にありがとうございました。自分自身はかけがえのない経験をさせていただいのですが、一方で、大学院生と中学生、どちらにも十分に価値提供できただろうか?という思いは残っています。大学院生の皆さまの意図に寄り添った支援ができていたか?遠慮をさせてしまってはいなかったか?受講した中学生はデジタルトランスフォーメーションの本質を理解してくれただろうか?彼らの記憶に残る示唆や、フィードバックを提供をすることはできていたか?また機会があれば、この問いを踏まえて取り組めればと思います。

【協力企業担当者:ACE山田より】 授業アレンジのために社員の方とオンラインでミーティングをしたり、会社を訪問しご相談させていただいたりとSalesforceの皆様には多大なご協力をいただきました。ありがとうございました。また、実際に高校で実施する既存の授業を見学することでDXについて大学院生も理解を深めていました。学外に出て大学院生が企業の方や学校と関わりをもつことができ、企業と連携した授業づくりを実践する力やデジタル技術の活用、またDXの状況について存分に学ぶことができていたのではないかと思います。 |

2021年度より千葉大学大学院教育学研究科の講義において、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、今年度も継続して協力しています。今年度から本講義は、教員としての高度な専門的職業能力の習得を目指す専門職大学院(教職大学院)の講義としても認定され、履修生の幅を拡大し実施されています。

このブログでは、本年度に実践された授業の様子(第3報・株式会社メルカリ(以下メルカリ)さま編)をお届けします!

|

【講義概要】 『DX関連企業と連携した授業づくり』 |

■授業タイトル

『 メルカリで学ぶ循環型社会 』 (協力企業:株式会社メルカリ)

■授業数 2時間(50分授業×2回)

■対象 中学3年生

■関連教科

社会、家庭科

■学習目標

・メルカリで売られている物について考え、さまざまな物がリユースできることを理解する。

・循環型社会のしくみについて、擬似メルカリ体験活動を通して考える。

・循環型社会において、どのような行動ができるか考えたり、意見をまとめて発表したりする。

■生徒の活動

・実際に売られている物を見て、購入者や売れる物について想像し、店舗とメルカリで買うことの違いについて考える。

・各自持参の使用しなくなった物について、出品用テンプレートにまとめ、参観学生に疑似的に購入してもらう。

メルカリ・齋藤さんより会社紹介。

メルカリという会社は、皆さんがイメージするフリマアプリだけでなく多様なサービスを提供しています。グループ全体のミッションとして「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」を掲げ、スマートフォンアプリを通したいろいろな体験を提供しています。

例えば、メルカリShopsという、農家の方や、ハンドメイドの作家さんがお店を出せるような機能を作り、インターネットや新しい技術をもっと使って地域を活性化させる取り組みをしています。また、QRコード決済やクレジットカードなどの金融サービスに加え、暗号資産を売買できるサービス等もつくっています。

フリマアプリでは、ここ10年で30億品以上出品され毎月数千万人が利用しています。親の承諾があれば未成年でもアプリの使用が可能です。アメリカでもサービスを展開したり、インドに開発拠点を作ったりもしており、物やお金などが循環する社会をつくっていきたいと思っています。

出品され実際に購入もされている意外な物たちについて(トイレットペーパーの芯、玉ねぎの皮など)、使用用途や値段を想像する活動を行いました。

生徒から、「意味の分からない物が売り買いされている」という感想が出るなど、想像もしなかったさまざまな物がリユースでき、人の役に立つ可能性があることに気づきました。

次に、自身では使用しなくなった物について、値段を決め、出品に向け紹介文言を考える活動をしました。それぞれ、使用済み問題集、使いかけのペン、ハーゲンダッツの蓋などを持ち寄りました。

活動に用いるテンプレートについて説明を受け作業開始。齋藤さんから、「ただ安く売るのではなく、どんな人にいくらぐらいで欲しいと言ってもらえるか。要らなくなった物が他の人にはどんな価値を生み出すかを考えてみて」とアドバイスが。

問題集は塾講師に需要があるのでは?使いかけのペンは、まずは少し使ってみたい人や、いろいろな色を使用する授業で用途があるのでは?など、生徒自身で購入者を想定し、テンプレートに入力していました。

作成したテンプレートを基に、それぞれの出品について発表しました。その後、授業参加者の投票を購入行為に見立て、出品から購入されるまでの流れを疑似体験しました。

齋藤さんは、生徒が持ち寄った物と同じ物が売られているページなどを紹介し、これらは実際に購入される可能性が高いこと、生徒が購入者を具体的に想定して活動できたことが良かったと講評しました。

また、ただ売れてよかったというだけではなく、メルカリは物を循環させることで循環型社会の実現に貢献していること、そしてその貢献のため、環境に良いインパクトを与えるための取り組み(プラネット・ポジティブ)についても説明しました。

その説明の中で、最も取引量が多い衣類カテゴリーの算出では、約53万トンのCO2の排出を回避できたことが推計されており、そのCO2排出量は東京ドーム約220杯分の容積に相当すること。また、古着だけのファッションショーをしたり、自治体と連携して不要品を回収する取り組みをしたりなど、多くの人に馴染み、目に触れる企画を進めていることも紹介しました。

講義担当・藤川教授より

既存教材のアレンジではなく、新しく作成することに挑戦し、且つ、とても楽しい授業であったことは良かったと思います。ただ、タイトルに循環型社会という壮大なテーマが掲げられている中、その説明部分を全て齋藤さんに任せてしまうのはどうか。循環型社会についての全体像やストーリーと、今日の活動とのつながりを、まずは授業者が構築する必要があると感じました。例えばCO2削減であれば、世界の削減要求について、洋服がそのうちどれぐらいを占め、どの程度のインパクトがあるのか示すなどして欲しい。そうすれば、生徒もなんとなく良さそうというレベルではなく、数値的納得につながると思います。

ACE明石より(講義全般に渡り学生の指導を担当、及び協力企業窓口を担当)

模擬メルカリというオリジナルの学習活動を考えられた点は、とても面白かったです。今回、模擬メルカリのためのICT教材を作成することに挑戦してくれたのですが、紙のワークシートと違い、ICT教材の場合は、発表時に誰のPCに情報を集約するかなど、詳細を検討しておく必要があります。授業時間が押した原因として、そういう点もあったかと思います。

また、学生から、メルカリで実際に購入する際はテキストベースで判断するなら、口頭発表をさせない方法もあったのではという意見や、折角の授業だから発表をという意見もありました。それに対してですが、授業だから発表させた方がいいとは必ずしも言えないのではないかと考えています。本当に発表が良いのか、発表しないなら授業者としてどういう工夫をしたら効果的か、是非検討して欲しいと思います。

|

【メルカリ・齋藤さまより】 担当の大学院生グループの方々のなかには、メルカリのサービスを普段から利用している方もそうでない方もいらっしゃいましたが、メルカリをテーマにどのような授業を組み立てられるだろうかと、打ち合わせを何度も行いながら授業内容を企画しました。 アイデアを話し合う過程で、メルカリが用意している既存の教育教材をそのまま利用するのではなく、授業を通じて「メルカリが目指している循環型社会を中学生が体験しながら学ぶことができないだろうか」という方向性が定まり、フリマアプリ「メルカリ」の出品画面を模したオリジナルのワークシートを作成したり、授業当日に他の大学院生グループに自分では不要になった物を持ってきてもらったりするなど、念入りな準備・仕掛けづくりができていたと思います。 一方で、それらの説明の情報量や使用する資料が増えたことにより、循環型社会についての具体的な解説や、授業を受けたうえでこれからどのような行動に移すとよいのかなどの検討にあてる時間が不足したため、さらに中心テーマの深堀りができると良かったと思います。 全体を通じて学びの大きいチャレンジングな取り組みだったと思いますので、今後の授業開発の参考にさせていただきたいと思います。ご協力、ご助言いただいた皆様ありがとうございました。 |

2021年度より千葉大学大学院教育学研究科の講義において、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、今年度も継続して協力しています。今年度から本講義は、教員としての高度な専門的職業能力の習得を目指す専門職大学院(教職大学院)の講義としても認定され、履修生の幅を拡大し実施されています。

このブログでは、本年度に実践された授業の様子(第2報・日鉄ソリューションズ株式会社(以下NSSOL)さま編)をお届けします!

|

【講義概要】 『DX関連企業と連携した授業づくり』 |

■授業タイトル 『データをめぐる謎を探れ!』

(協力企業:日鉄ソリューションズ株式会社(NSSOL))

■授業数 2時間(50分授業×2回)

■対象 中学3年生

■関連教科

数学、社会、プログラミング教育

■学習目標

・様々な代表値(最小値、最頻値、中央値、平均値)やヒストグラムに着目し、それらをプログラミングによって算出することを通して、根拠をもって結論を選ぶことができる。

・データ分析は身の回りのさまざまな場面で活用されていることを知り、目的に応じて適切に行うことが重要であることを理解した上で、活用することができる。

・コンピュータを使うことで、効率良くデータ分析をすることができることを理解する。

■生徒の活動

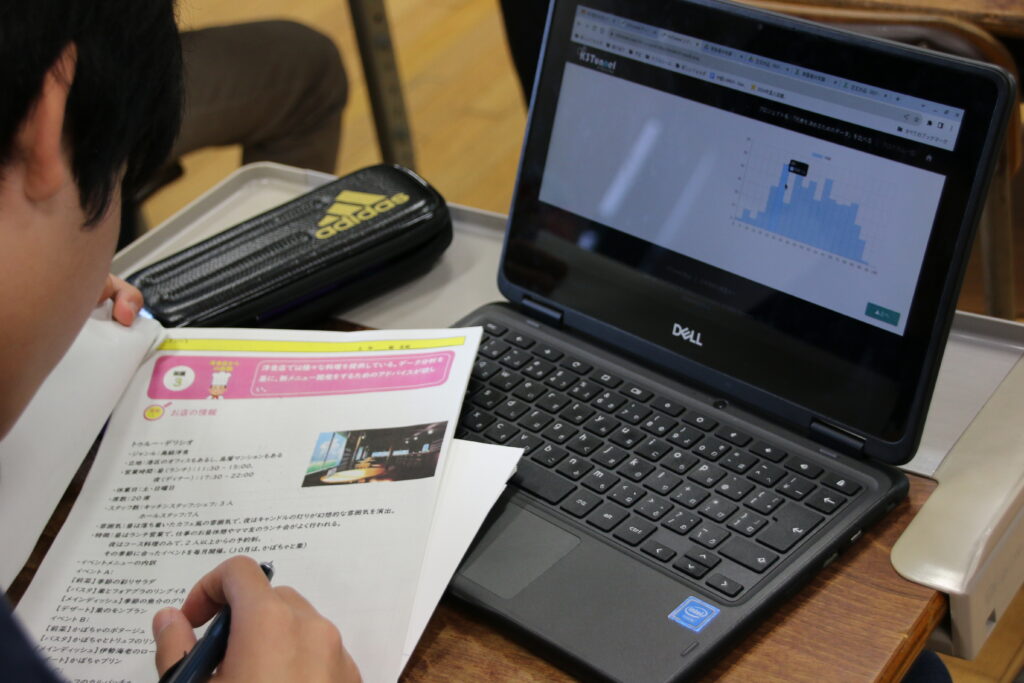

・水泳選手の記録を事例に、K3Tunnelを用いデータ分析の上、代表値について自分なりの根拠をもって採用する値を決める。

・洋食店の事例を用い、どのような視点でデータ分析をするかグループにて話し合い、K3Tunnelを用いたデータ分析の上、理由と共に新メニュー開発のアドバイスを検討する。

NSSOLの今野さんより会社紹介。

NSSOLは日鉄ソリューションズの名の通り製鉄所がルーツ。製鉄所は古くからコンピュータを用い、インターネットが一般的になる90年代後半より30年も前の昭和43年から、24時間365日システムが稼働しています。そして現在は、製鉄だけでなく、いろいろな業界で仕事をしています。

今日の学習で用いるK3Tunnel(ケイサントンネル)はプログラミング学習サイトです。仕事としてITを活用し課題を解決している会社だからこそできる学習コンテンツがあるのではと開発されました。学習コンテンツの提供は、全ての人が創造的にITの力を生かすことを目指し、ITプロフェッショナルと世の中をつなぐぞ!と、大きなビジョンを持ち取り組んでいます。

水泳選手のタイムについて、誰が一番速いのか決める際、最小値、最頻値、中央値、平均値のどれを採用するかにより結果が変わることを学びました。その後、新たなデータを用いて、次回大会の代表選手を選ぶ活動を行いました。

代表選手の選択はさらに大きな大会に出るための上位入賞を目指す設定のため、必ずしも優勝を狙うのではなく様々な判断を取り得ます。

分析にあたってはNSSOLが提供するK3Tunnelを使いました。生徒からデータの時系列(タイムの計測タイミング)について確認する場面もあり、こちらの想定以上の視点で分析を試みている様子でした‼

今野さんより、ベストタイムの頻度が高い(当日もベストタイムを出す確率が高い)選手など、また違った目線での分析ポイントについてフィードバックがありました。

次に、大学院生が独自に用意した設定とデータを用いて、新メニューの開発アドバイスを行いました。こちらもK3Tunnelで分析を行い、その結果を踏まえて新メニューを提案しました。

あるグループは、夜の来客の単価平均とイベント時の売り上げの伸びを根拠に、イベント時であれば来客が見込めるとして、クリスマス向けに温かいビーフシチューを盛り込んだ15,000円のコース料理を提案しました。

活動を通し、膨大なデータを眺めるだけでは難しいものの、コンピュータを上手く使うことで、効率よく状況分析ができることを学びました。

今野さんから、生徒が体験した活動はマーケティングの仕事であること。本当のマーケターは代表値そのもので判断するだけではなく、ある指標について数値を改善するための方策を考えていたりもするので、そういう視点でも目を光らせてもらうとよいのではとアドバイスいただきました。

講義担当・藤川教授より

社会と数学の横断型授業でした。活動時間が少なかったという授業者の反省もありましたが、限られた時間の中で十分な活動時間を確保できないことはあるが、それは必ずしもマイナスではなく、全体として授業が最適にできていればよいと思います。コンピュータによるデータ処理が容易になった結果、我々の教材作りは、架空データを作ることから必要になってくる。場合によっては、データを作る段階から生徒に実施させることもあり得ると思います。データ処理は慣れないと時間がかかるため、授業時間の読みが難しい面も。余力を持って計画する方がよいと考えています。

ACE明石より(講義全般に渡り学生の指導を担当)

今回の授業では、架空のレストランのリアルな資料の作成に挑戦してくれました。店名やメニューはChat GPTを活用したことで、本当にありそうな、妙なリアリティがある資料になったと感じています。データについても、担当グループの学生が頑張って作成してくれました。生徒がかなり自分の生活と照らし合わせて考えていましたが、やはりデータが嘘っぽいとそこまでいかないです。こういうデータを作るのはかなりエネルギーが必要ですが、ChatGPTがかなり役立つことがよく分かる授業だったと思います。一点、発表項目が多い気もしましたので、もう少しデータ分析に時間を使う方法もあったかと思いました。

【NSSOL今野さまより】今回の授業では、K3Tunnelで用意されているデータを使う活動に加え、オリジナルデータを使った活動にも挑戦してくれました。学習効果を考えた意図的なデータを作成するのは大変難しく、私たちもいつも苦労しているところです。 もとになる授業素材の理解から始めた学生のみなさんにとって、短期間での準備は本当に大変だったと思います。架空のレストランのデータは、プログラミングでの分析には使わないものも含めて中学生の意欲をかきたてるものに仕上がっており、とてもよい授業だったと思います。 教材開発者としてもとても勉強になりました。ありがとうございました。

【協力企業担当者・ACE 古谷より】これからの時代、より一層データ活用が重視されるため、小学6年の算数から「データの活用」が登場しました。 「データの活用」に関するNSSOL様の『データの謎を探れ!』という教材は、教員からとても評判がいいのには大きく2つの理由があります。 1つはデータを活用する必然性があること。もう1つは様々な判断ができるように適切なデータが用意されていること。 そのため結論を出すための話し合いがとても盛り上がります。 この授業づくりにおいて大変苦労したのがデータづくりでした。ChatGPTを使ってデータを作成してみましたが、なかなか適切なデータを得ることはできず、結局は課題解決に見合うように人力でデータを作成したとのことでした。 一方、店名やメニュー名はChatGPTを活用してアイデア出しをしてもらったとのことです。 この他の単元の算数の問題でしたら教員が作成することはそれほど難しくはありませんが、この「データの活用」の問題はなかなか作成することができません。 様々な生のデータが一般の教員にも共有してもらえるか、もしくはChatGPTで簡単に適切なデータを作成できるならば、教員による「データの活用」の授業づくりも進むのではないかと思います。 |

『NSSOL、K3Tunnel\ケイサントンネルは、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。』

2021年度より千葉大学大学院教育学研究科の講義において、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、今年度も継続して協力しています。今年度から本講義は、教員としての高度な専門的職業能力の習得を目指す専門職大学院(教職大学院)の講義としても認定され、履修生の幅を拡大し実施されています。

このブログでは、本年度に実践された授業の様子(第1報・株式会社Intel(以下Intel)さま編)をお届けします!

|

【講義概要】 『DX関連企業と連携した授業づくり』 |

■授業タイトル 『 情報社会を支えるIT 』 (協力企業:株式会社Intel)

■授業数 2時間(50分授業×2回)

■対象 中学3年生

■関連教科

社会、音楽、家庭科、 総合的な学習の時間

■学習目標

社会インフラの裏側にはIT(情報技術)が必ず存在している。本授業では、普段は意識しない社会インフラを支えるITについて、株式会社Intelの協力のもと子どもたちが体験的・協働的に学ぶことを目標とする。

■生徒の活動

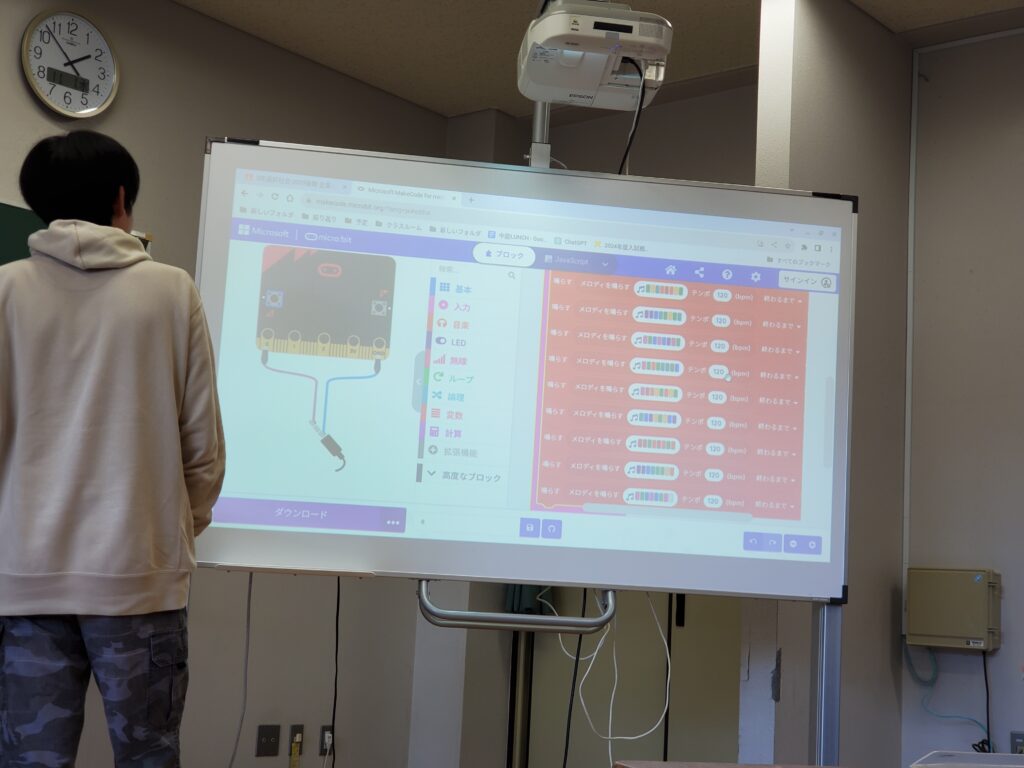

「MicrosoftMakeCodeformicro:bit」とマイクロビットを用い、プログラミングを用いた作曲・編曲を体験する。

Intel社員の遠藤さんより、会社概要、事業内容について説明。Intelは事業費の3~4割を研究開発に回すなど次の技術に向けてたくさんの投資を行っていること。CPUとはパソコンの中のチップのことで、チップの中には10億個ものトランジスタが組み込まれていること。これらの技術はどんどん高性能化しているものの、チップの値段自体はそれほど変化しておらず、技術面のみならず価格に対する企業の努力も、社会の進歩に大きく貢献していることなどが紹介されました。

『使用教材とマイクロビットについて』

今回の授業においては、Microsoftのプログラム作成支援サイト「MicrosoftMakeCodeformicro:bit」とマイクロビットを用いて実施しました。

マイクロビットとは、様々な機能(センサー)を搭載した超小型のコンピュータ。

マイクロビット用プログラムの作成方法は様々ありますが、今回使用したMicrosoftの教材ページにおいては、マイクロビット用の各機能を動かすプログラムを簡単に作成することができ、ブロック(スクラッチ)、プログラム言語(Java、Python)に対応しています。

従って、スクラッチを用いマイクロビットを動かしたり、そのコードを好きなタイミングで確認したり、また自らコードを打つことも可能です。

| 関連サイト ・「MicrosoftMakeCodeformicro:bit」 ・マイクロビット 搭載機能一覧(BBC micro:bit 紹介サイトより) ・使用イメージ(NHK for schoolより) |

Intelはデジタルラボ構想という教育支援事業の中でSTEAM教育も推進しており、様々な授業コンテンツを提供。その中の1つに、このマイクロビットを使用したプログラムがあります。

今回はマイクロビットを用い、学生が作成した指導案にて授業を実施しました。

作曲は、中学生チームと、大学院生チームに分かれて作業開始。

写真にあるブロックの赤枠は左右に音階、上下に時間が対応しており、対応した箇所をクリックするだけで作曲することができます。中学生チームは、かなり早い段階でコードを直接操作していました‼

1時間目は自身の作曲時間、2時間目にはそれぞれ作曲した作品を合わせ1つの曲にし、さらにアレンジを行いました。

編曲については、音楽専攻の大学院生より、「反復」「変化」「対照」から2つ以上のアレンジをすること。「強弱(音量)」「速度(テンポ)」の変化をさせること。曲の長さとして、コードの行数(ブロックの数)は合計10行以上とのルールが指定されました。

どちらのチームも時間ギリギリまで、意欲的に、また楽しく作業をしていた様子でした。

各チーム作品を発表し、講評をもらいました。

『大学生チーム』

コンセプト 「つなわたり」

作曲について講評

「最初の反復の部分はメロディが印象に残りやすいアレンジになっている。最後の変化部分にゆらゆらとした感じが出ている。」

参加した大学院生より、ブロックを触ってみてからコードに入る方が、即コードを書くよりもハードルが下がるという感想が出ていました。

『中学生チーム』

コンセプト 「突貫工事」

作曲についての講評

「短い時間で、よく長い曲を頑張って作ったと思います。最後終わる感じが出るよう工夫が出来ていました。きれいに自然な変化を盛り込めていました。」

『遠藤さんより』

中学生チームはスタート時からコードをいじっていたので、編曲のスピード感があるように感じました。作曲は大変なイメージがあるかもしれないですが、パソコンを使って、離れた場所でも共同作業したりできる形になっています。

また、音楽とプログラミングはすごく離れたものに感じるかもしれませんが、今この時代では、プログラミングも芸術の世界に入ってきています。

作曲するAIや、動画を作るAIなど、様々な形でテクノロジーが芸術にも新しい世界観をもたらすところもあるので、今日はそんなところも体感いただけたのではないかと思います。

講義担当・藤川教授より

準備時間が短い中、授業としてはきちんと成立していました。その上で、もしもう一回やるのであれば、例えば、チップが音を鳴らすとはどういうことなのか、ChatGPTで歌詞を作り生成AIに作曲させる(実際に教授が即興で生成AIに作曲させた「つなわたり」を皆で聴きました)、生成AIの作曲をベースに編曲させるなど、様々なアレンジの可能性があると感じました。

ACE明石より(講義全般に渡り学生の指導を担当)

生徒はとても関心のあるテーマだったので前のめりに聞いていましたが、情報量が多いので、流れていってしまうのは勿体ないなとも思いました。興味があるからこそ、特にどこに惹かれたのか振り返りをする方法もあったのでは。また、作曲途中で、中学生と大学院生が意見交換する方法もあるかと思いました。

【Intel 遠藤さまより】今回は、インテルのSTEAM教育フレームワーク「Skills for Innovation」の教材をご活用いただき、ありがとうございました。生徒及び学生の皆様が、四苦八苦しながらも楽しさを見出し、積極的にワークに取り組んでいる様子が非常に印象的でした。ICTの授業への導入によって、好奇心を刺激し、学びの楽しさを実感できる瞬間を目の当たりにしたことは、大きな収穫でした。また、学生の皆様が教材をアレンジし、授業を工夫して進められたことで、大人(教員を含む)も共に楽しめる授業を実現されたことにとても感謝しています。 【協力企業担当者・ACE 竹内より】Intelさんとは、かねてより一緒に何か教育活動を実施できないか話し合いをしていました。そのような中、今年度の講義のテーマが、STEAM教育を推進されているIntelさんの取り組みと親和性が高いと思い、授業への協力をお願いしました。 |

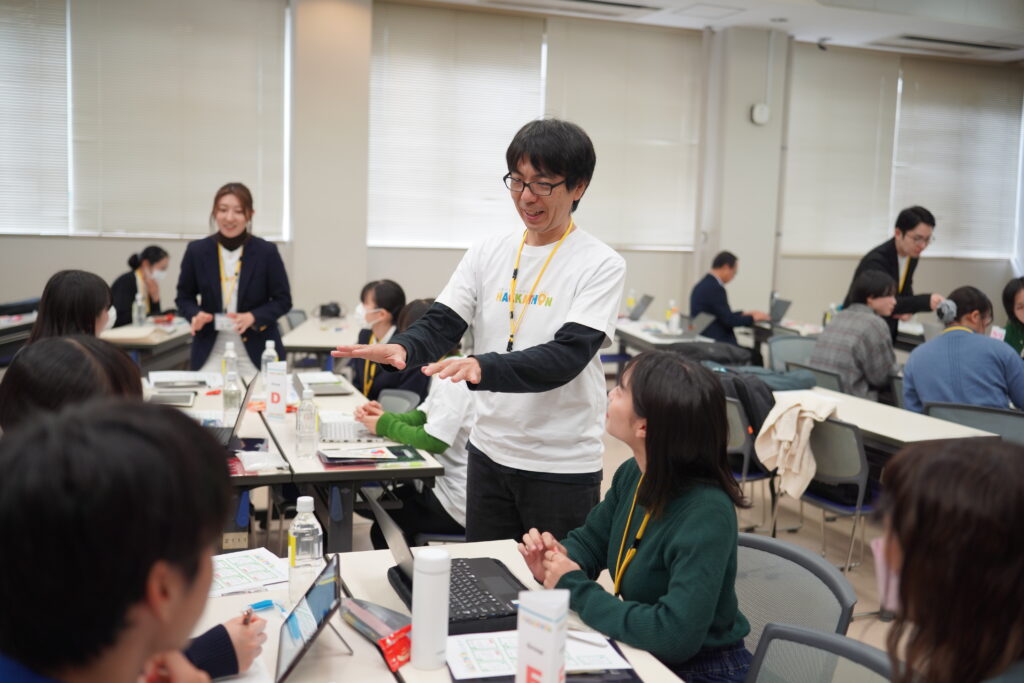

2023年11月23日(木)『授業づくりハッカソン2023』が開催されました!企業の方々、現職の先生、学生など様々な方にご参加いただき、大変濃密な1日となりました。

さて、今回のイベントですが、授業づくりの楽しさや興味深さについて教員を目指す参加者に伝えたいという思いのもと開催が実現しました。企業教育研究会(以下ACE)ではインターンとして学生も活動に参加しており、学生の学びの場でもあります。 その一環で、本イベントはACEに所属する私たち大学生の学生インターンを中心に企画を進めました。これまでACE が培ってきた授業づくりのノウハウを参加者に伝え、体験してもらえるイベントとなりましたので、その様子をお伝えします。

司会進行はインターンの学生が行いました。当日までの準備も主体となって進めてくれていてさすがの安心感!

ハッカソンという言葉とは、『ハック』プラス『マラソン』で出来た造語です。今日は皆さんに短い時間で授業計画を作ってもらいます。このイベントは、千葉県教育委員会と千葉大学が連携をして、高校生の皆さんに教職、教員の仕事に関心を持ってもらおうという企画をいろいろ進めています。大学生と高校生の交流の場になると良いなと思います。

1日一緒にワークをするグループメンバーと、アイスブレイクをしながら交流している様子。少し緊張気味の参加者の皆さんでしたが打ち解け合っている様子が見られました!

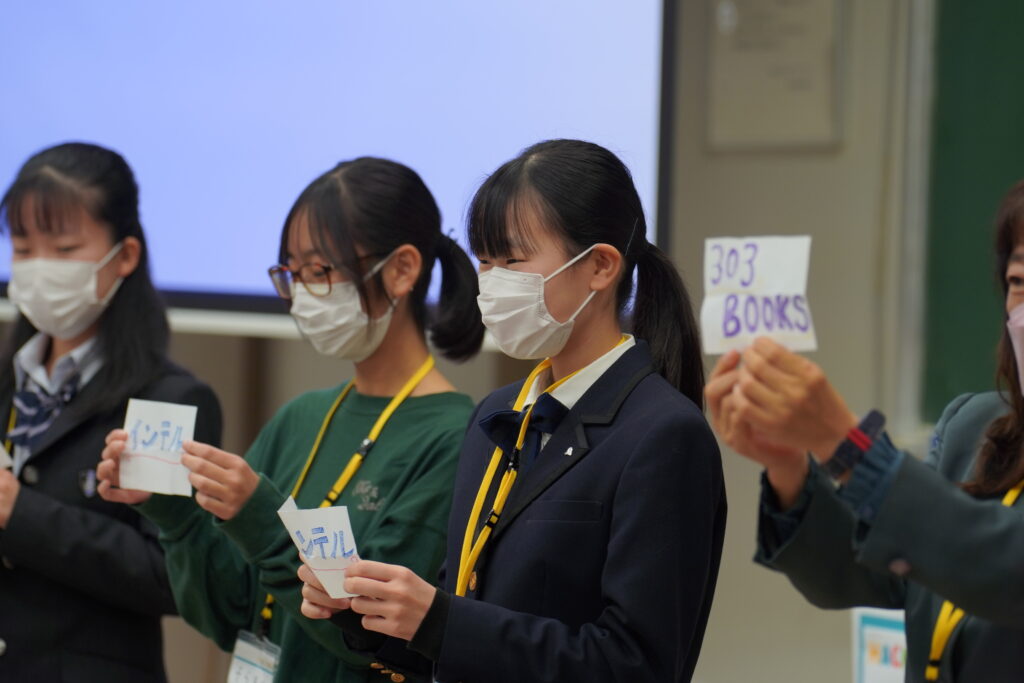

参加者の皆さんには、コラボする企業を当日までのお楽しみにしてもらいました。企業の方の説明を皆さん熱心に聞いています。

-1-1024x683.jpg)

会社紹介のテレビCMを見せていただき、そのカッコよさに会場は大いに盛り上がりました。CPU半導体製品やSociety5.0についても大変分かりやすく説明していただきました。小中高生に向けて高性能なPCや3Dプリンター等を使ったSTEAM教育推進事業を展開されているとの話では、そのレベルの高さに会場から驚きの声が上がりました。

-1-1024x683.jpg)

参加者にもなじみがある人が多いメルカリですが、フリマアプリ以外にも『あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる』という理念のもと、様々なサービスを展開されている事をご説明いただきました。メルカリが大切にされている『大胆さ』というキーワードが参加者に非常に響いていました。

-1-1024x683.jpg)

実際に出版されている絵本を見せてくださり、参加者も絵本の内容に大注目でした。面白い楽しいことはもちろん、「どこか学びがあるようなポイントを作ることを大切にしている」とお話しいただきました。楽しさと学びが共存しているところは、これから考え る授業づくりと共通するポイントですね。

授業づくりでコラボする企業をくじ引きで決定しました!

どこの企業が当たるのかドキドキ…

いよいよハッカソン開始!

企業の方が配布してくださった資料を読んで企業理解を深めたり、教科書を参照しながら扱う内容を検討したりしています。

高校生の参加者もジャムボードをうまく使いこなし、グループメンバー全員で授業案を練っていきます。

「子どもたちに何を伝えたいのか」「どうしたら楽しい授業になるのか」「活動内容はこれで妥当なのか」「企業と連携する意味を見いだせているのか」等、様々な観点から話し合いを重ねていきます。

学生たちの意欲ある質問に、企業のお三方は常に引っ張りだこ。的確なアドバイスで学生たちの議論をより深めてくださいました。

イベントでは、作成した指導案について各グループが発表し、さらに審査員による評価も行いました。

6グループが提出した指導案と発表をもとに、審査員の皆さんが審査を行い入賞グループには表彰を行いました。

こちらは厳正な審査を行っている様子です。

①-1024x683.jpg)

現職で教員をされている上園さんには、学校現場の視点で授業を評価いただき『現職教員賞』の審査を担当していただきました。子どもたちの生活に引きつけて授業を作っていく視点が評価され、インテルとコラボし「お掃除ロボット」を教材にしたCグループの皆さんが見事受賞しました!おめでとうございます!

ACE職員であり、企業とコラボした授業開発を担当している古谷さんが『ACE賞』の審査を担当されました。企業と授業をする意義が見出されているかという視点で評価を行いメルカリとコラボし、フリマアプリを体感しながら学びが得られる授業案を考えたAグループが見事受賞しました!企業のシステムを踏まえて、ネットリテラシーという目に見えないものを扱えている点が評価ポイントでした。おめでとうございます!

千葉大学教育学部長である藤川大祐教授には「学部長賞」の審査を担当いただきました。303BOOKSとコラボをし、企業の方から聞いた話をうまく授業案に生かしており、実際に絵本を作ってほしいと思えると評価されたFグループが見事受賞しました!おめでとうございます!

参加した高校生・大学生の投票によって決定する「参加者賞」はFグループが受賞しました!

参加者からは、

「体感型ワークにすることによって、子どもたちがわくわくしながら学ぶことができると思いました。本が出版されるまでの過程を一気通貫で教えていただけるのは303BOOKSならではの強みだなと思います。」

「ターゲットが明確に決まっていて目的のはっきりした授業で良かったと思います。」

等の評価の声がありました。

おめでとうございます!

| ◆◆アンケートより◆◆ 実際に教育実習に行ったおふた方が、学習指導要領の面でたくさんのサポートをしていただいたおかげで楽しい時間を過ごせました。私が教員を志す理由として、授業案の自由度、自分の思いを反映させることが出来る点があります。それを、体験出来て本当に良かったです。以前のインターンシップ後では、東京の教師になろうかな〜なんて考えていましたが、ここで出会った人たちとの繋がりを維持したいので千葉県の教員になりたい気持ちが強まりました。(高校生参加者より) 普段、あまり交流のない高校生や異なる所属の千葉大生と多くの話をする機会を得ることが出来たことで、新たな考え方を得られたりACEの活動を通した知り合いと改めて話すことが出来たりした。また、普段なかなかおこなわないハッカソンというスタイルで意見を出し合うことで、大変ではあったものの大学生活の中で考えてきた授業案の中で最も良いといっても過言では無い授業案を考えることが出来た。(大学生参加者より) |

惜しくも受賞とはならなかったグループの皆さんが考えてくれた授業案も本当に素晴らしいものばかりでした!参加してくれた皆さんが、これからも教育の場で活躍されることを祈っています!

今回のイベントは、企業の方々や審査員の皆さんのご協力のもと開催する事が出来ました。また、意欲のある高校生にも参加してもらえて、大学生のインターン生も運営を通して多くの学びを得られました。ACEをより多くの人に知ってもらい、授業づくりの面白さを改めて感じられる有意義なイベントになったのではないでしょうか。今後もこのようなイベントが開催できるよう、企画をすすめていきたいです!

【記事担当:学生インターン・水坂優希】

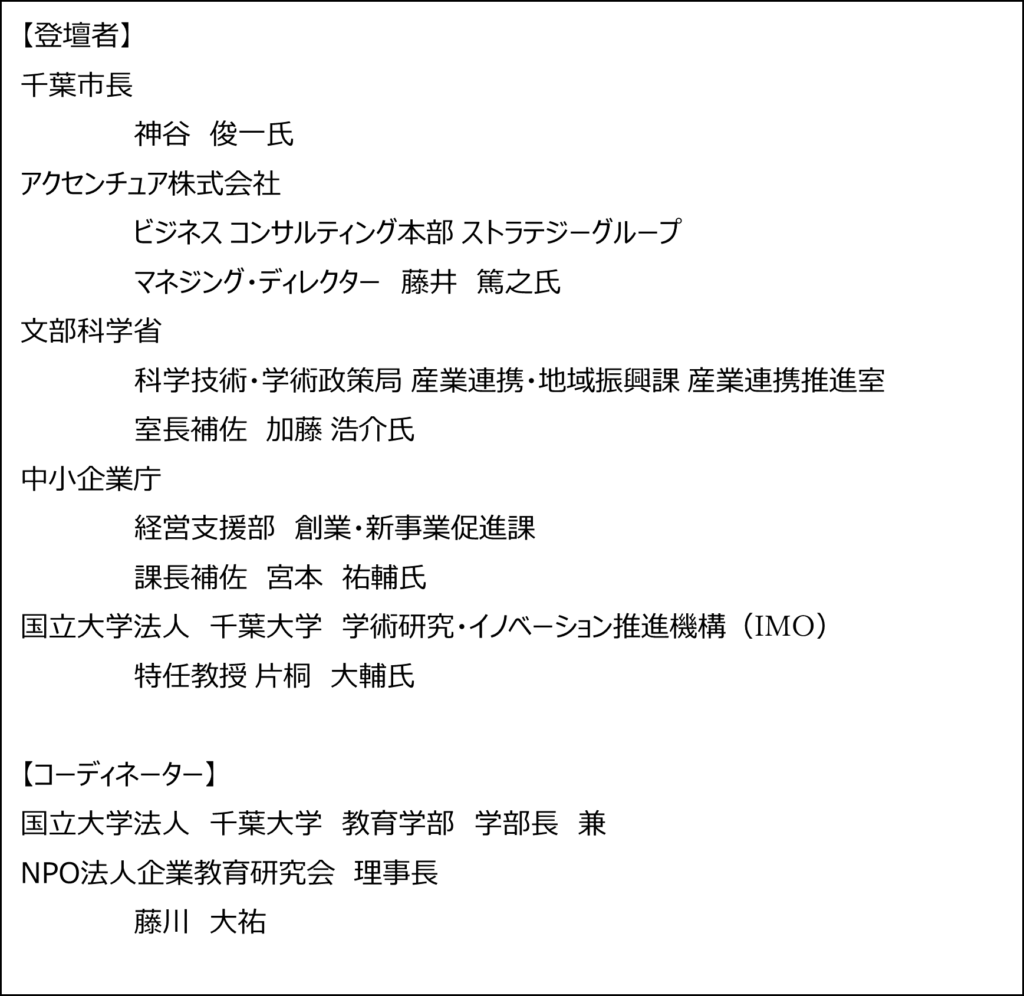

4月22日(土)20周年記念特別イベント 日本の教育をアップデートする!! 7回連続トークセッション!!

SESSION1 起業家教育 が開催され、当日は70名を超える方々にご参加いただき盛況のうちに終了することができました。

神谷千葉市長の特別スピーチや、各登壇者からの先進事例発表より、起業家教育(アントレプレナーシップ教育)が必要な背景分析や、事例としての教育内容の充実は既になされており、日本の教育全体にこれらを拡張していくことが課題のフェーズに入っているという認識を持ちました。

その具体的な教育の展開については、学校現場の負担感をいかに減らすかが課題に挙げられていましたが、それについても解決する動きが見えてきていると思われ、教師が手を加えることなく使用できる教材開発や、実施にあたり困難を乗り越えたノウハウについて地域を超え横展開する連携、対象を大学生から小中高校生に拡大しつつある状況が紹介されました。

パネルディスカッションでは、アントレプレナーシップの意識が根付くためには、日本における『許容度』がキーワードとしてあげられることや、そもそも、アントレプレナーシップを日本人は持ち合わせており、日本の起業家教育(アントレプレナーシップ教育)とは、その開放を促すことでもあるのかもしれないという議論が出ました。

今後、学校教育に起業家教育(アントレプレナーシップ教育)が広く普及していくよう、弊会としても活動していきます。

****************

以下、当日の様子を詳しくご紹介しています。ご興味のある方はぜひご一読ください。

企業教育研究会は、2003年に発足した千葉大学発のベンチャーNPOであり、企業と学校を繋ぐ活動を行っています。その活動の一環として、毎月「千葉授業づくり研究会」と称する、外部の方を招いてお話を聞き、教育に活かすという公開勉強会を行ってまいりました。この勉強会は、150回以上続けられ、本イベントもその枠組みの中で実施されるものです。

企業教育研究会は、多くの企業と協力して学校に多くの授業を提供してきましたが、教育に革新をもたらすことができたかという点では、まだまだ改善の余地があると感じています。そこで、20周年を機に、学校教育を改善する原動力となるために、より多くの人々とコミュニケーションを取りたいと考えています。一年を通し、様々なテーマを産官学の立場から多面的に考えることで、新たな視点が得られることを期待しています。

◆千葉市長 神谷さまより(特別スピーチより一部要約)◆

不確かな時代に自分の道を拓く。

~自ら考え、共感を広げ、解決策を見い出す~

ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム「Seedlings of Chiba」会長の千葉市長神谷さまより、千葉市の取り組みについて特別スピーチをいただきました。スピーチの中では、先進的事例と共に、アントレプレナーシップに対する思いや、課題についてお話しいただきました。

神谷市長は、アントレプレナーシップ推進に対し、「不確実性の時代」に生きる子どもたちには、世界を取り巻く諸問題の解決策を見いだす力を身につける必要性を感じていらっしゃり、事業を起こす際に必要な力や考え方を若いうちから実体験を通して学ぶ機会を得て欲しい。自分の意見を持って共感を拡げ、グループで解決していく力を育んで欲しいという思いがあるとお話しくださいました。

体験プログラムは市内の企業の方々にもご協力いただき魅力的な活動になっているものの、参加人数が限られているため、対象人数を拡大していきたいと考えていること。今後、どう千葉市の教育に組み込んでいくのかが課題と言及されました。

とは言え、学校現場は多忙のため、必要だからと学校側にプログラムを作成し実施することを課すのは難しいと感じていらっしゃるとのこと。普及にあたっては、学校とのすり合わせや、保護者の理解も必要だと感じているとお話しされました。

今後ますます活動を拡げるにあたり、複数のアントレプレナーシップに関するプログラムを持ち、様々なアプローチができるようご検討いただいているとのことでした。

◆アクセンチュア藤井さまより◆

アントレプレナーシップ教育が求められる背景とアクセンチュアが参画した背景

アクセンチュア藤井さまよりは、日本でアントレプレナーシップ教育が求められる背景とアクセンチュアの社会貢献活動についてお話しいただきました。

藤井さまは、日本の国際競争力や企業価値の現況を示した上で、企業価値はCV(Current Value短期的な利益向上による価値)とFV(Future Value 将来見込まれる価値)で構成され、世界の中で企業価値を伸ばした企業は将来的な価値(FV)が高い傾向にあり、対して現在の日本企業はFVが低い傾向にあることを説明されました。

また、日本のGDP規模であれば世界平均に照らせば183社程度ユニコーン企業が誕生しうる状況の中、6社しかないことを例に挙げ、日本においてイノベーションが起きる素地が低い現状にあると示されました。

このような状況下の日本において、デジタル化が進み仕事の在り方も変化していく中、アントレプレナーシップ教育は起業家的精神や資質の育成のみならず、デジタル化、グローバル化が加速するなかで必要な次世代人材の能力を培うものとして重要である旨が紹介されました。

アクセンチュアとしては、その背景に鑑み2010年より“Skills to Succeed”という世界共通のテーマを掲げ支援活動を実施し、日本においては32万人以上もの方に就業や起業のためのスキル構築の機会を提供しているとのこと。

また、提供プログラムにおいては、必要な姿勢やスキルを定義し評価指標を作成の上、それに基づきどれだけ実際に成長したのか検証しながら、ACEを含むNPOとの連携等で、様々なプログラムを提供しているとの紹介もありました。

◆文部科学省 加藤さまより◆

文部科学省におけるアントレプレナーシップ教育の現状と今後の方向性

~大学生から高校生等への拡大へ~

加藤さまからは、文部科学省として大学生向けを中心にスタートしたアントレプレナーシップ教育を、より若年層へ展開しようとしている動きや、その具体的な取組みの内容等についてご紹介いただきました。

加藤さま自身が大学生や教員等と対話する中で感じられている、『社会の役に立ちたいと考えている若者がとても多い』という印象に触れた上で、アントレプレナーシップ教育については、まずは、正解が分かってから行動することに対する”とらわれ”から解放することが重要と感じていると言及。

というのも、アントレプレナーシップ教育においては、世の中には正解の分からない不確実性の高い状況というものがあり、そうした状況下においては、学校教育においてよく出題される正解のある与えられた問題を早く正確に解く能力というよりは、許容できるリスクの範囲でまずは行動を起こして試行錯誤する能力を身につけて発揮してもらうことが大切だとお話しくださいました。

そして、アントレプレナーシップの基本姿勢について下記3点を挙げられました。

① 己を知り、やりたいことが分かったら、行動を起こし、試行錯誤する

② 仮説検証し、ときには失敗しつつ、より多くのことを学ぶこと

③ 失敗を克服し、軌道修正し、改善し続けること

アントレプレナーシップ教育では、上記マインドセット及び手法等を学ぶことが必要で、これらが、個としての自立を促し、真の強さと信念を持ってさまざまな問題を乗り越えて生き抜いていく力、新しくより良い世界を創っていく力の獲得につながると話されました。

文部科学省は、2014年から大学生向けにアントレプレナーシップ教育をスタートし、推進する大学をコンソーシアム化し支援をしてきたとのこと。また、それらノウハウを限られた範囲に留めるのではなく、拠点都市間(スタートアップ・エコシステム拠点都市)で連携し横展開することで、アントレプレナーシップ教育の受講者が、令和元年度では約3万人(全国の大学生等の1.0%)であったところ、令和3年度においてはその約3倍にあたる約10万人(全国の大学生等の3.2%)に増えていると紹介くださいました。

そして、大学生のみならず、小・中・高生等に対する機会を拡大すべく、現在は省庁横断でアントレプレナーシップ教育を推進し、拠点都市を中心とした面的展開(先述のスタートアップ・エコシステム拠点都市)、各地での先進的取組の展開(グローバルサイエンスキャンパスジュニアドクター育成塾、スーパーサイエンスハイスクール支援事業)、各学校へのアントレ教育支援(起業家教育事業(中小企業庁))等を進めているとのお話でした。

◆中小企業庁 宮本さまより◆

創業をとりまく環境と起業家教育について

宮本さまよりは、創業をとりまく日本の環境と中小企業庁で実施されている起業家教育についてお話しいただきました。

まずは日本の創業について全般的なお話をしてくださり、日本の開業率はだいたい4~5%程度であることに対し、先進諸外国はだいたい10%程度であることを示されました。その要因として、①創業希望者 ②創業準備者 ③創業実施者 の数値で見てみると、日本は、①創業希望者に対する③創業実施者の割合は、諸外国に比してむしろ少し高い状況にあるそうですが、しかしなぜ開業率が低くなるかというと、そもそもの①創業希望者が少ない状況であるというご説明でした。

実際、創業無関心者の割合をみると、日本は諸外国に比べてと高い状況。従って、創業すること自体に関心が低いため、創業を増やしていくにはいかに関心を持ってもらうかが必要であると話されました。

また、『はじめの職業選択時に起業が選択の1つになるためには何が必要か』の問いに対し、30歳未満の方の回答では、「起業家と交流する機会」や、「学校教育で就職以外の選択肢が提示されること」、「起業家教育の授業を受ける機会」が特に高い割合で挙げられていると紹介されました。

それを踏まえ、中小企業庁としては起業家教育の取組として、起業家の講演等による出前授業支援、起業家教育プログラムの実施支援、ビジネスプランをアウトプットする機会を提供しているとのこと。

また、創業に関する機運醸成のみならず創業自体も支援されており、意欲のある人が創業を形にするツールも用意していると紹介いただきました。

◆IMO 片桐さまより◆

千葉大学IMOのご紹介とアントレプレナーシップ教育

片桐さまよりは、まず千葉大学学術研究・イノベーション推進機構(IMO)が、千葉大学全体のイノベーション創出のヘッドクウォーターであることが紹介され、かつて大学とは教育と研究が求められていたが、現在は、研究成果を使って社会にイノベーションを起こすことを期待され、その使命があるとのお話がありました。

千葉大学ではその達成に向け、4つのビジョンを掲げ、中でも特徴的なビジョンである『社会に大きく貢献する千葉大学』があること。そしてこのビジョンに沿った社会貢献として、IMOがイノベーションの創出、具体的には研究者や学生の起業支援、また、アントレプレナーシップ教育の提供をしているとのことでした。

ホームページも敷居の低いものに作り替え、組織も『スタートアップ・ラボ』と称する、スタートアップ支援・アントレプレナーシップ教育に特化した組織として特徴づけ、一線級の起業家と学生が会う機会の提供や、新しく大学院生向けに起業家教育を学ぶプログラムを提供している支援内容などが紹介されました。

スタートアップ・ラボでは、上記のような学内向けの支援だけではなく、広く地域における若年層向けのアントレプレナーシップ教育についても検討されています。文部科学省の加藤さんが言及された拠点都市のひとつGTIE(※1)にも所属

し、このプロジェクトの中で高校の通常のキャリア教育の中でひと手間加えることなく無理なく使用できるアントレプレナーシップに関する授業の展開を計画されているとのこと。興味のある先生がいたらぜひアクセスいただきたいと呼びかけました。

お話の中では、片桐さま自身が会社を興し、その後イグジットしたり、その後、投資もされたりしていた自身のお話も盛り込みながら、起業については学生を流行に乗って煽ることなく現状を認識させつつ支援したいというお話や、まずはしっかりと学校の授業を受け、教養を身に付けることの重要性も指摘し、学生へ温かい眼差しを持って支援されている様子がうかがえました。

◆ディスカッション◆

slidoを使用して参加者の意見も拾いながらパネルディスカッション。

一部抜粋要約してご紹介します。(敬称略)

〇アントレプレナーシップとは、子どもはもともと持ち合わせているものなのか、後天的に教育するものなのか。

藤井:もともと持ち合わせていると考えている。過去の歴史をみても、明治維新などが起きている。我々は一定程度合理的に生きているので、起業した方が儲かるしリスクもないと感じるようになればきっと起業する。それだけの話かと感じている。

片桐:P.F.ドラッカーは後天的に学習可能と仰っている。一方ドラッカーは、日本はかつてない明治維新を起こした数少ない国と言及されているので、ベースは持っているかと考えている。しかし、後天的に学ぶ部分により重みがあると感じている。

藤川:アントレプレナーシップが先天的に持ち合わせているか、後天的に育てるものなのかによって、学校現場の動きが変わってくると考えている。アントレプレナーシップとともに、最近OECDで主体性という意味のエージェンシーという言葉があり、日本では主体性は身につけるものという意識が強いと感じているが、そもそも持ち合わせているものであるのなら開放すればよいだけなのではという意見もある。

〇千葉市(市町村レベルの自治体)や過疎地域などでもアントレプレナーシップ教育を推進する意義やメリットがあるか。また、過疎市域では実施が難しいが、どう実施すればよいか。

藤井:会津大学と地域の起業家を育てる活動もしている。地域を変えたい人にとっての選択肢が、今は地域の自治体に所属するか、地元の企業に勤めるかということになっているが、自ら起業するような人が出てくるのが望ましい。多くは都会に出てしまう可能性はあるが、残って起業する方も出てくることにはメリットがあるはず。

また、昨今オンラインでかなりのことができると判明したと思われ、過疎地域でも起業も起業家教育も可能と考える。そういうことよりも、過疎地域においては、新しいことを興すことが許容されるかの方が重要と感じている。

片桐:(自身が通った学校は)いわゆるまじめできちんとした生徒ではない人も、学校の先生が人間として温かく認めるという雰囲気があった。現在、その同期はアントレプレナーシップな活動をしており、当時のそういう雰囲気がアントレプレナーシップを育くむ気がしている。

藤川:アントレプレナーシップについては、許容ということがキーワードではないかという気がします。

〇国や自治体としてのアントレプレナーシップの推進について

加藤:学校内での活動や教育課程内の対応の場合は、教育委員会等自治体と連携し、スタートアップを起業するまでの研究成果の社会実装に向けたプロジェクトを育てるプロセスにおいては文部科学省が担当し、起業後の支援は経済産業省等が担当している。

起業に至るプロセスで直面する様々な課題を克服した事例と起業マニュアル等をストックし、地域を超えて誰でも学べるように横展開することが大切と考える。

宮本:立場にとらわれず、自分達ができる領域で、まずは垣根を気にせず取り組むことではないか。

〇失敗の許容、日本での起業について

藤井:会社を興すことをそんなに大げさに考えなくてよい社会になればと思う。また、アクセンチュアの支援するプログラムでは、どこまで失敗を体験として許容させるのかについても、事前に議論している。許容範囲について教育の場でも議論されることが重要と考える。

藤川:アントレプレナーシップは、それを発揮する環境が大切だと思う。(ストレス耐性が弱くなっているという参加者の意見より)社会の許容度が低く、ストレス耐性も低いと環境として難しい。

片桐:起業と若手後継者(事業継承)の当事者を交流させる場もある。こういう場所も、とてもアントレプレナーシップな場であると感じている。

宮本: デジタル技術の利活用等が進むと、今まで事業化が難しかったことが可能になり、マーケットではなかったことがマーケットになる。

加藤:日本では、個人で成功する(狭義の)アメリカンドリームではなく、みんなで成功するジャパニーズドリームを追求するのが向いているのではと思う。

◆参加者からの感想◆

(たくさんのご意見、ご感想をいただきました。一部抜粋でご紹介します。)

◆最後に 藤川より◆

本日は、起業家教育に対する、熱いノリを感じていただけたのではないでしょうか。グルーブというのでしょうか、身体感覚で伝わっていく熱いノリを共有しないと、こういうことは広がっていかないのではないかという仮説を持って本日臨みました。今日は、熱いノリを皆さんと共有できたのではないかと感じています。こういう場を作っていくことが重要だと考えております。

本日はありがとうございました。

皆様のご参加お待ちしております。

▷特設サイト https://ace-npo.org/achievements/20th/#study

▷チケットお申込み https://cjk155.peatix.com/view

昨年度より千葉大学大学院教育学研究科の「横断型授業づくり実践研究Ⅱ」の講義において、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、本年度も継続して協力しています。

本ブログでは、本年度に実践された授業の様子(第3報)をお届けします!

今年度、3つの会社にご協力頂いた連携授業、最後は、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(以下CTC)さまのご協力の下、1月25日、2月1日にわたり、千葉⼤学教育学部附属中学校3年生へ向け実施されました。

■授業タイトル

『 効率よく宅配する道を考えよう 』

■授業数 2時間(50分授業×2回)

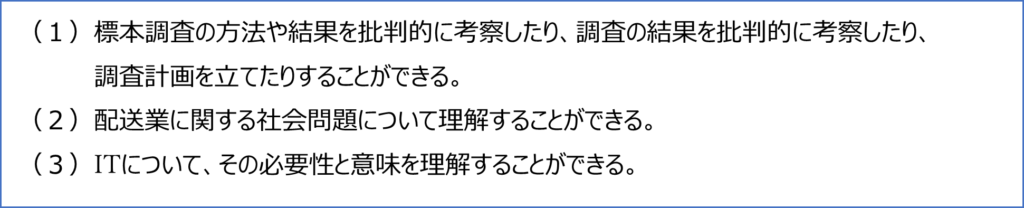

■学習目標

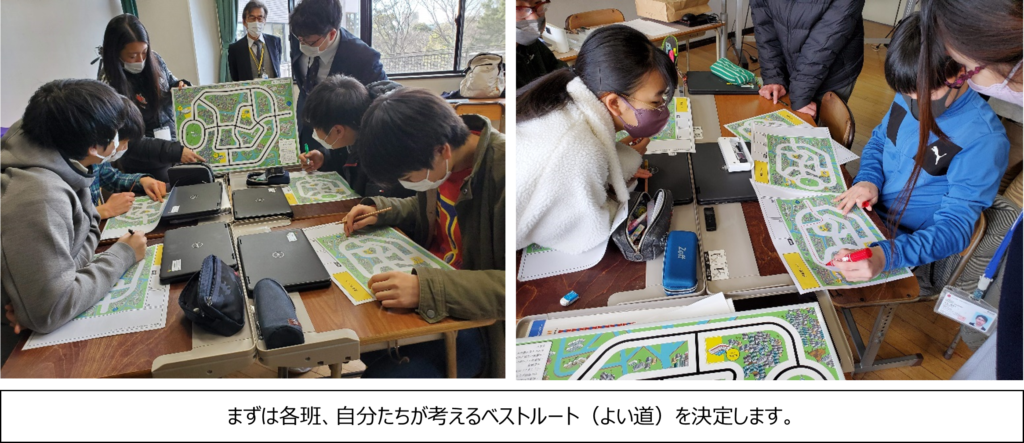

生徒たちは配送トラック(センサーロボット※)教材を用い、3か所に荷物を効率よく配達するルートを検討する活動に取り組みました。

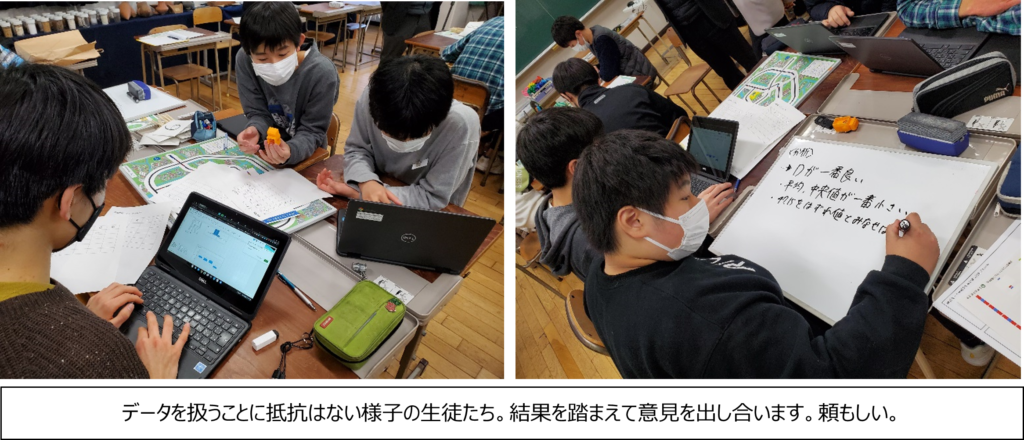

具体的には、自分たちが最適だと想定したルートが実際に一番よいルートなのか、教材を用いて計測実験を行いました。その際、くじ引きで決まる渋滞などの不確定要素が反映された実計測値を統計的に比較検討し、自分たちの考える最適ルートを決定することに挑戦しました。

1時間目は、CTCさまの会社紹介の後、ネットショッピングやコロナ禍で配達事業は右肩上がりに需要が伸びている一方で、配送業の方々の多忙化が深刻になっていることなど説明がありました。

今回の授業では、その解決のため 『ITエンジニアとして、配達によい道を探してください』 とミッションが与えられました。

『よい道』とは何かを、教師側で条件指定をしていなことがこの授業のミソ。

まずは、みんなで『よい道』について意見を出し合います。

「短い」「道幅が広い」「時間が短い」「信号が少ない」等の意見が出、生徒の皆さんもイメージを膨らませます。

その後、班ごとに自身で決めた『よい道』のルートについて、実際にロボットを走らせ所要時間を計測しました。

計測では、実際の配達イメージに近い要素を盛り込むため、ルート上には何箇所かくじ引きを引くように指示のある場所があり、ハズレが出ると渋滞が発生して通過時間が長引くという設定がなされていました。

各班に付いた大学院生サポーターが、くじ引きで不確定要素を引き当てます。引き当てたくじによっては、渋滞による時間追加等を計測値に盛り込み、最終的なデータとします。

◆2時間目◆

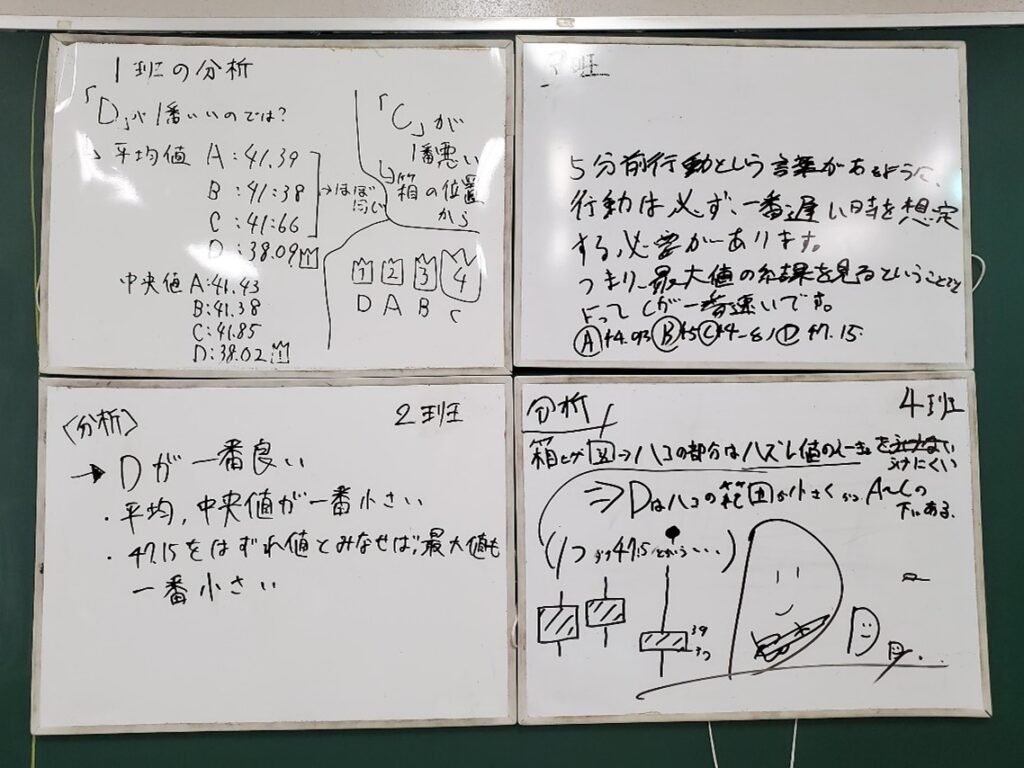

2時間目は、1時間目の続きで追加のデータ計測から開始し、その後はいよいよデータ分析に挑戦。

分析方法のおさらいと、スプレッドシートでできること(設定済みのグラフ項目等)を確認してから分析作業に入ります。

使用データについては、1時間目の授業でデータ計測に想定以上の時間がかかると判明したことを受け、授業担当の大学院生が、気が狂いそうになりながら終日家に籠ってデータ取りをしたという渾身の実測データも追加しました。

分析結果、ルートDを一番『よい道』と考えた生徒たちが多くなりました。ルートDには1つだけ数値の大きい(配送時間のかかる)計測値があり、それを「はずれ値」とみなした班は、平均値や中央値が最も低くなることを『よい道』の理由として考えました。

しかし、その数値を「はずれ値」ではなく、起こり得る最大値と捉えた班は、ルートDを最も『悪い道』と想定。したがって、最大値が一番小さいルートCを一番『よい道』としました。『よい道』と『悪い道』の結論は、他班と真逆の結論となりました。

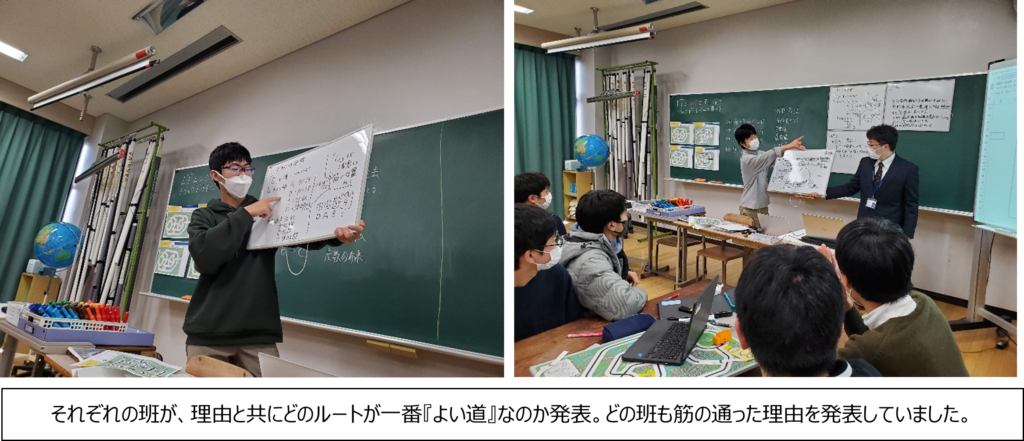

どちらの意見も納得できる理由であり、生徒同士がルートDの最大値を「はずれ値」とみなすかどうか、雑談タイムのような楽しい雰囲気で意見を交わしている場面もあり、考え方の違いにより結論が違うことを実体験できた授業となりました。

◆◆◆ CTC 伊庭様より ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

大変、面白い画期的な授業作りに大学院生さん達が取り組まれたと思います。

実際の授業では、生徒達の柔軟な考え方に驚き、取り組みを興味深く拝見することができました。

今年も微力ながら、(授業作りと授業に)企業として連携させて頂く中で、学校教育や青少年への関わり方を、改めて考え、見直す良い機会になったように感じています。

そして、今後、更に今回の授業をブラッシュアップされたものを見たいと思っています。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

最後になりましたが、授業当日には直接学校に足をお運びいただき、授業準備においても大学院生と連絡を取り合っていただくなど、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社さまにはお忙しい中多大なるご協力いただきました。

この場を借りて心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

昨年度より千葉大学大学院教育学研究科の「横断型授業づくり実践研究Ⅱ」の講義について、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、本年度も継続して協力しています。

本ブログでは、本年度に実践された授業の様子(第2報)をお届けします!

第二弾の授業は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)さまのご協力の下、11月30日、12月7日、12月21日の3回にわたり、千葉⼤学教育学部附属中学校3年生へ向け実施されました。

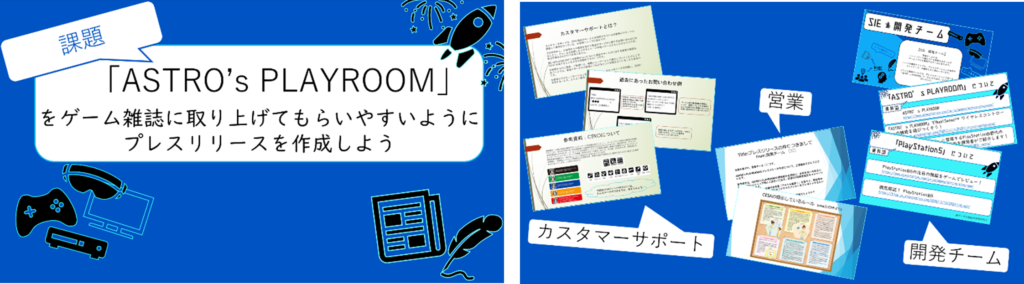

■授業タイトル

『SIEの社員として「ASTRO’s PLAYROOMのプレスリリースを作成しよう」』

■授業数 3時間(50分授業×3回)

生徒たちは、SIEが手掛けるPlayStation®5(以下PS5™)にプリインストールされているゲーム「ASTRO’s PLAYROOM」の魅力を伝えるプレスリリースを作成する活動に取り組みました。

授業は、大学院生が学習目標に設定した、

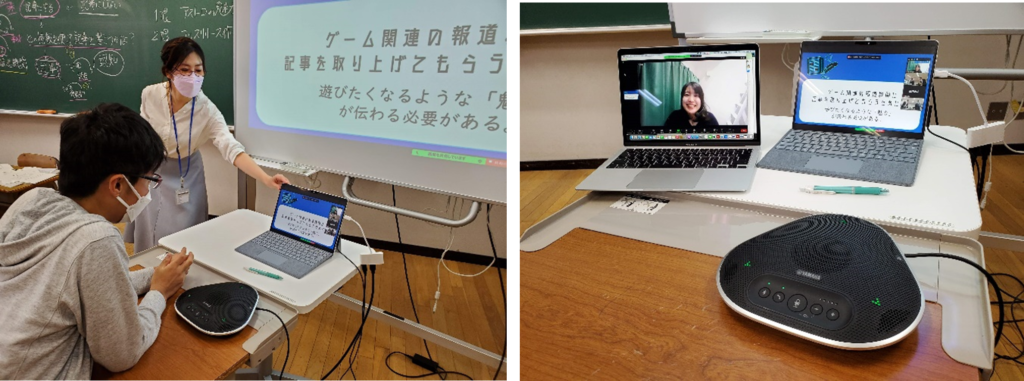

等について、生徒が習得できるよう、担当学生が随所に工夫を凝らしました。授業中、生徒はSIEの新入社員の設定で、オンラインで参加した講師のSIE齊藤様を先輩社員として頼りながら活動を進めました。

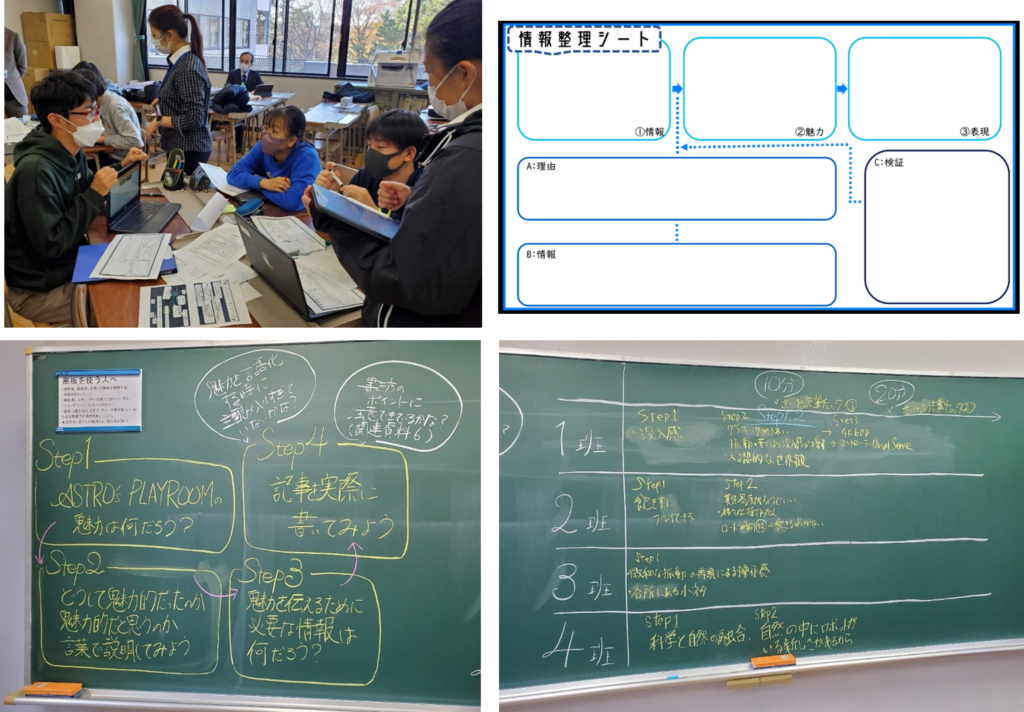

◆1時間目◆

1時間目は、たっぷり時間を使って班ごとにゲーム体験の時間を。体感した魅力のみならず、用意された資料の読み込みやインターネット検索も取り入れながら、生徒は自分たちが発信したい魅力を整理しました。齊藤先輩がいつでも質問に答えてくださるブースもあり、助言を得ながら魅力の整理を進めました。

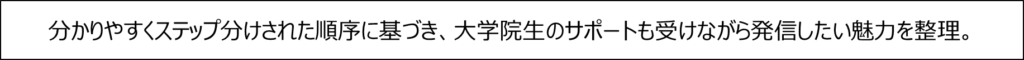

◆2時間目◆

2時間目は、下部板書写真の4ステップに基づき、1時間目で感じた魅力の整理です。各班に大学院生がサポートに付き、プレスリリースの作成の際にどのような情報を活用するのか、カスタマーサポート、営業・開発チームからの資料も参考に情報を取捨選択します。齊藤先輩もオンラインにて各班を回りアドバイス。プレスリリース作成に向け、少しずつ形になってきたかな??

◆3時間目◆

いよいよ3時間目には、プレスリリースの作成に取り組みました。発信したい内容が決まった後は、生徒は慣れた手つきで端末を扱っていました。プレスリリース完成までには至らない班もありましたが、どの班も、自分たちが発信したいと考えた内容に基づき情報を取捨し、適切な画像を選んでプレスリリースを作成していました。

プレスリリース作成に割く時間は潤沢ではありませんでしたが、最終的に生徒達はプレスリリースの性質を理解し、文章化するという活動にしっかりと取り組むことができました。

また、生徒の作成したプレスリリースに対し、齊藤先輩が丁寧にフィードバックコメントを追記して下さいました。

実際に会社で働く社員の方から具体的にコメントを貰う機会を得て、生徒たちにとっても貴重な体験になりました。

◆◆◆ SIE 齊藤様より ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

昨年度に続き二度目の参加となりましたが、前回とはまた違った視点で授業

を構築してくださり、弊社としても大変勉強になりました。

弊社が通常行っている出張授業では1コマの授業が基本となっており、それ

以上のお時間をいただける機会はなかなかないのですが、今回は贅沢に3コマ

のお時間をいただけたことで、生徒さんたちとより深くやり取りをすることが

できたように感じます。

ゲームを手掛ける企業として、ただ楽しんでいただくだけではなく、ゲームを

入り口にして学校の勉強と社会とのつながりを考えるお手伝いをしていきたい

と思っています。キャリア教育や課題解決型授業が重視される中、今回の連携

授業で得た知見を活かし、SIEでは今後も教育貢献活動を取り組んでまいりま

す。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

最後になりましたが、授業への遠隔参加のみならず、メールでお送りした生徒の資料を読んでコメントをいただいたり、大学院生と打ち合わせいただいたりするなど、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントさまにはお忙しい中多大なるご協力いただきました。

この場を借りて心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

昨年度より千葉大学大学院教育学研究科の「横断型授業づくり実践研究Ⅱ」の講義について、大学院と企業教育研究会(以下ACE)が連携を取ることになり、本年度も継続して協力しています。

本ブログでは、本年度に実践された授業の様子(第一報)をお届けします!

(講義概要や初年度の取り組みについてはこちら https://ace-npo.org/wp/archives/date/2022/03 )

本年度第一弾の授業は、株式会社メルカリさまのご協力の下、 11月2日、9日にわたり、千葉⼤学教育学部附属中学校3年生へ向け実施されました。

■授業タイトル「メルペイと考える安⼼安全なキャッシュレス社会」

■授業数 2時間(1時間授業×2回)

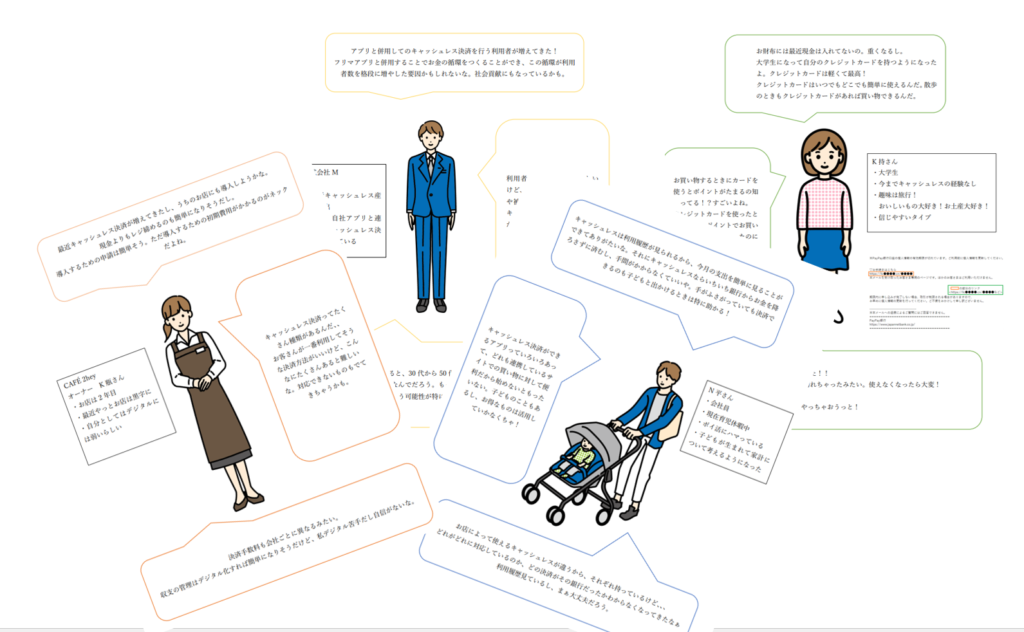

生徒たちは、キャッシュレス決済や各支払い方法を知り、そのメリット・デメリットを考えるワークや、メルカリ社員の齋藤さまから依頼されるメルペイを広げるための施策の提案活動を経験しました。

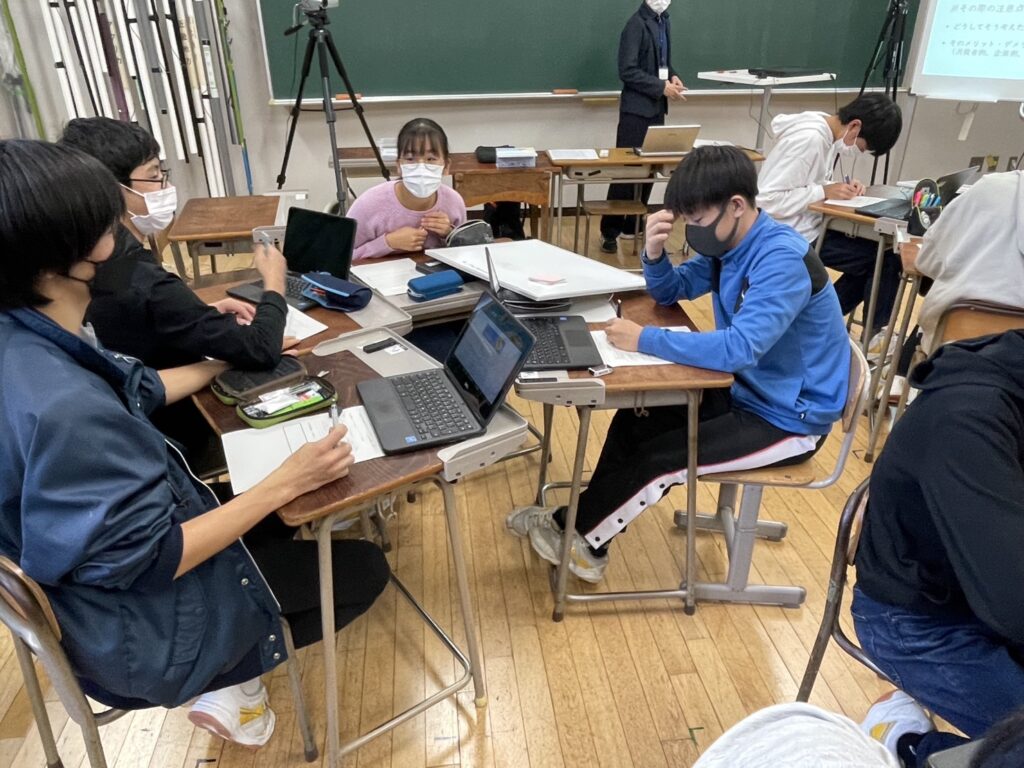

授業を通して、大学院生が学習目標に設定した、 「キャッシュレス決済におけるメリット、デメリットを知り、安心安全に使用できる方法や仕組みを理解することができる。(知識・技能)」 「キャッシュレス決済についての資料及び、企業についての資料に興味・関心をもち、グループ活動の際に積極的にキャッシュレス決済を広げるための案を考えることができる。(主体的に取り組む態度)」 等について、生徒がしっかりと学ぶ様子が感じられました。

話し合いの時間を十分に取る授業構成と、オンライン画面越しにアドバイスを下さる齋藤さまの親しみやすい雰囲気もあり、和やか且つ活発に話し合う生徒の様子が印象的でした。

実践後には、協力企業さまや大学院教授も参加し振り返りの時間を取り、改めてアドバイスや講評を受けます。講義を通して大学院生が普段の授業づくりとは違う刺激、経験を得られる機会となっていれば、弊会としても嬉しく思います。

最後になりましたが、授業実践前にも多くの時間を割き大学院生と打ち合わせをいただくなど、株式会社メルカリさまにはお忙しい中多大なるご協力いただきました。

この場を借りて心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。