リモートワーク…皆様、いろいろな課題と向き合いながら慣れてきたころではないでしょうか?

NPO法人企業教育研究会(以下ACE)は、コロナ禍を機に既存の教育プログラムをオンラインで学校にお届けできる環境を構築。職員へも2020年4月より完全リモートワークが可能な体制を敷いています。

リモートの検討課題も見え、ノウハウを蓄積している今日この頃。

ACEでは、10月よりバーチャルオフィス『oVice』を新たに導入いたしました!

こちら、NPO団体へは無償提供いただけるとのことで、有難いことに無料で利用しています。リモートワークを導入検討されている団体さんの参考になればと思い、今回は教育のことではなく、リモートでの職場づくりについて記事を投稿します。

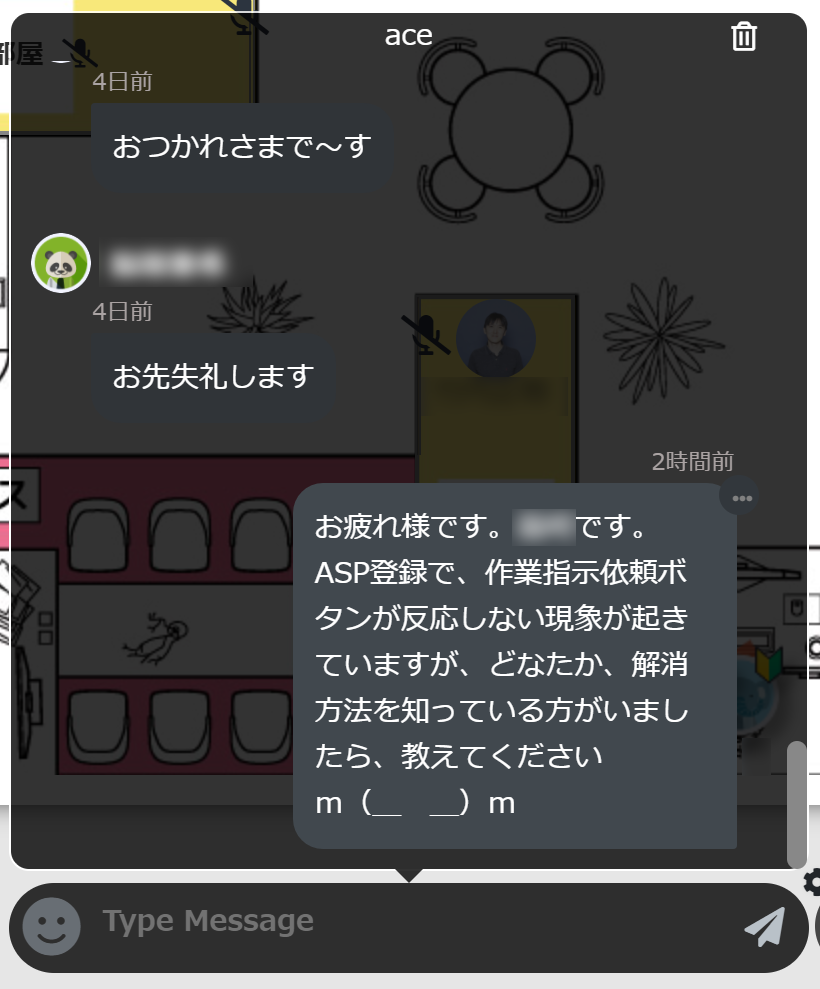

1年間リモートでの業務を行い、職員同士、今、話しかけていいのかどうかが分かり辛い。チャットツールで「今話しかけていいですか」というやり取りが億劫という問題が露呈。加えて、会議時間も増大傾向に。

また、面談を通してリアルコミュニケーションが職員のモチベーションに繋がっていたことが判明。その解決方法を模索しているタイミングでした。

そんな中、タクシー広告にてoViceの存在をある職員が発見し、お試し導入することに。導入後は初期段階から職員に好評で、導入決定へと至りました。

試験導入時は、オボイス?と正式名称も覚束ない私たちでしたが、直感的に理解しやすい操作方法のお陰か、すぐに違和感なく使用できるように。

普段は正職員11名で利用をしています。

ドメイン指定でセキュリティを担保しながら、簡単に入場を許可できるので、弊会で常時お仕事をしていないインターン学生の入室も手軽にできています。

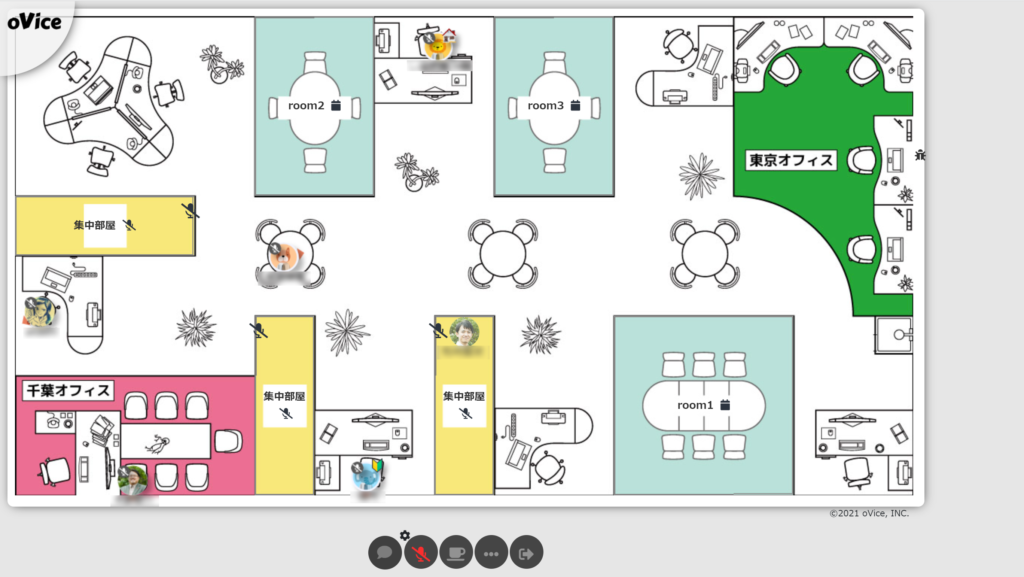

実際の空間は、自由設計できるオフィス上に自身のアバターで存在するイメージ。

現実世界の事務所もデザインに組み込まれているため、出勤職員は各オフィスにアバターをセット。

現実の居場所を感じることで、よりリアルとリンクしている感覚を得られている気がします。

★やっぱり一番は話しかけやすさ!

★メンバーの居場所、状況が分かる!

■画面占領 OR 画面上に表示されていないと知らぬ間の離席モード問題

■突然の声乱入。いつ話しかけられるか分からない難しさ

oViceを導入して十分なメリットを感じているものの、運用は発展途上。まだまだ改善の余地がある状況です。

ただ、ACEのバーチャルオフィスができた時の高揚感、日々運用すると「あのメンバーいつもあの席にいるなぁ」とか、アバターの選択を見てつい笑ってしまうなど、oViceを通して新しい楽しさも感じています。

今後のアイデアとして、業務が手一杯もしくは手すきのレベルを表明できるレッドゾーン、グリーンゾーンの設置。雑談メインの社員食堂(ランチタイムも離席不要)。憂鬱ゾーン(誰か優しく話しかけて♪)。アバターで体調を表明?など、新しいアイデアを持つメンバーも。

今後、ACEのバーチャルオフィスがどう変化していくのか、ワクワクしますね!

(1)oViceのURLはこちら。イメージ動画も豊富です。

https://ovice.in/ja/

(2)会議室へは、各部屋のクリックで瞬間移動できます。

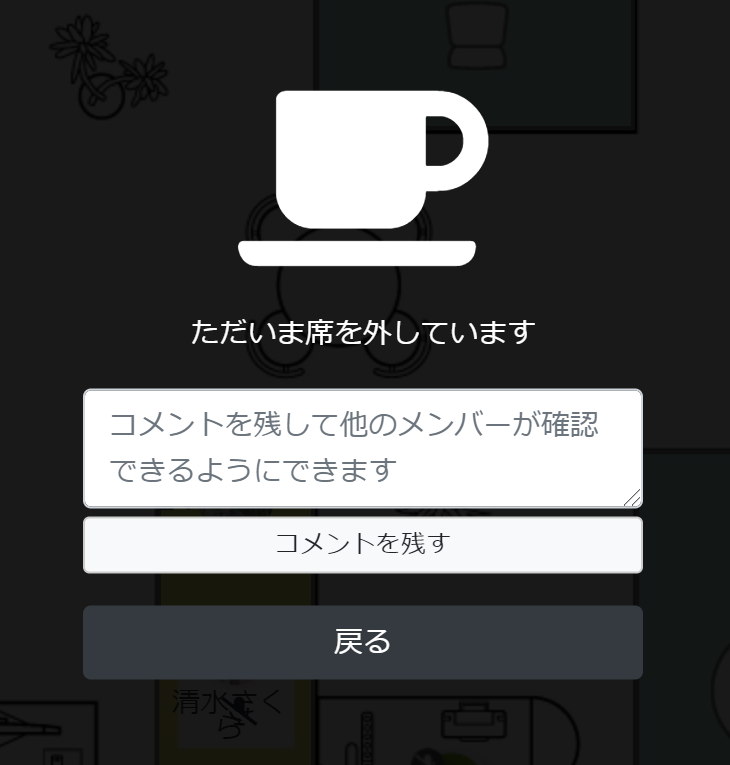

(3)離席したい場合は、離席モードを。職場のみんなにはロビー滞在中と掲示されます。

(4)会議ツールのように、画面共有機能があります。

(5)チャットやメガホン(大声)でお知らせする機能も。

本文より抜粋

コロナ禍でも外部連携 を止めないために

新型コロナウイルスの感染防止のために多くの出張授業が中止、延期にならざるを得ない1年でした。学校現場からは予定して いたキャリア講話や職場体験ができない、教科教育と社会の接続ができないといった悩みの声をいただきました。私達は、学校の外部連携を止めないということを第一に既存の授業や研修会を遠隔化するとともに、with コロナの時代を見据えて遠隔での授業 を前提とする新しい授業や教材の開発に取り組みました。

詳細は下記のPDFリンクより御覧ください。

https://ace-npo.org/contents/information/overview/attachment/2020_report.pdf

2021年10月16日(土)に第145回千葉授業づくり研究会「記者・ディレクターから見る、メディアと社会情勢 〜高校「地理総合」で求められる社会的事象の見方、考え方の検討〜」を開催しました。今回も引き続き、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、オンライン会議ツールZoomを用いての開催となりました。

今回の研究会では日本放送協会(以下NHK)メディア開発企画センター 後藤亨さま、栗原岳史さま、報道局社会番組部 藤松翔太郎さまを講師にお招きし、ご講演いただきました。

後藤さまには冒頭で今後取り組もうとされている教育現場への貢献について、栗原さまにはアメリカの最新の社会課題と社会情勢について、藤松さまには番組づくりについてお話ししていただきました。

その後参加者の皆様と、メディアリテラシーに関する内容や学校でどのように社会課題や社会情勢を扱うことができるか議論しました。

今回の講演では、主に以下の2点についてお話をいただきました。

栗原さまは、2021年まで3年間ワシントン特派員として取材され、アメリカの社会情勢などについてお話いただきました。

アメリカは多様で地域間の格差も非常に大きいと感じたそうです。また日本から見えているアメリカの情報の多くが都市部のもので、都市部以外の情報はあまり見えていないのではないかと指摘されました。2016年の大統領選挙では、アメリカ中央部などのあまり見えていなかった有権者の動向が、トランプ氏勝利の背景にあったと考えられるということです。

その後話題は社会の「分断」に移りました。アメリカでは保守層がより右傾化し、リベラル層がより左傾化する傾向がみられ、銃規制や人工妊娠中絶の是非など世論を二分する問題をめぐり対立が先鋭化しているそうです。メディアの間でも、リベラル寄りとされる伝統的なメディアと、右傾化した新興メディアなどの違いが際立っているということです。また、一部のメディアによって対立や分断が煽られているとも感じたそうで、こうした中で起きたのが、トランプ氏の支持者らによる連邦議会議事堂への乱入事件だったと、栗原さまはお話しされました。

藤松さまは、NHKで10年間ディレクターをしており、番組づくりを通してなにか世の中を変えていきたいというお話をされました。

藤松さまは番組制作をする中で、何のために番組を作っているのだろうかと感じることが増えていたそうです。

さまざまな人との出会いから、テレビで「伝える」だけではなく、テレビを「使って変える」ということで世の中の役に立てるのではないかと考えたとおっしゃっていました。

藤松さまが取り組んだ番組の例として、自転車事故を減らす取り組みについて紹介していただきました。さまざまな地域・職業・年齢層の人々に番組に参加してもらい、自転車事故を減らすためのアイディアを出し合う大喜利もしたということです。放送がきっかけとなり、実際にいくつかのプロジェクトが世の中で動き出しているそうです。

番組を使って世の中を巻き込むのと同じように、学校の授業を、子どもたちに「教える」ことにとどまらず、「子どもたちが授業を使って世の中を変える」ものにしていく取り組みも可能ではないかとご提案いただき、藤松さまの講演は終了しました。

講師の方々からご講演をいただいた後、質疑応答や意見交換を行いました。

前半は、特にメディアリテラシーに関する質問が多く行われました。エコーチェンバーの中から脱出するためにはどういった振る舞いが重要なのか参加者の方々と議論を深めました。講師の方からは、自分とは異なる意見を意識的にSNSで頻繁にみるようにしているというお話をいただき、能動的に行動しないとエコーチェンバーから逃れるのは難しいのではないかという意見が出ました。議論を通して、メディアに直接携わる方々とメディアリテラシーについて議論するだけでも子どもたちの学びにつながるのではないかと感じる場面でした。

後半はお話いただいた社会情勢について、学校教育の中でどのように扱えるかという点を中心に議論が行われました。

参加者からは「記者の方が肌で感じた世界各地の様子や現地の人の生の声を授業で話してほしい」「具体的な事例は教員が話しにくいからありがたい」などの意見が上がりました。現地に赴いた記者やディレクターだからこそできる生の話は、学校に需要がありそうです。ただし授業として成立させるために、カリキュラムをどのように組み立ていくのかという点についてはさまざまな意見があり、結論には至りませんでした。記者やディレクターの皆さんの経験を今後なんらかの形で授業に生かせないか、私どもも検討して参ります。

ご講演いただきました講師の皆さま、ご参会いただきました皆さま、ありがとうございました。

2021年7月17日(土)に第144回千葉授業づくり研究会「多様化社会における主権者教育のアップデートを考えよう」を開催しました。今回も引き続き、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、オンライン会議ツールZoomを用いての開催となりました。

今回の研究会ではNPO法人市民アドボカシー連盟代表理事である明智カイトさまを講師にお招きし、市民アドボカシー、ロビイング活動を議題にご講演いただきました。明智さまは『誰でもできるロビイング入門 社会を変える技術』(光文社新書、2015年)の著者でもあり、ご自身もアドボカシーに携わるほか、日本の市民がロビイング活動を学び、研究会を開かれるなど、日本にロビイング活動が根付くために様々な取り組みをなさっています。なお、アドボカシーとは権利擁護、政策提言などと訳され、主にマイノリティや社会的弱者の立場に立った政治的表明やキャンペーン活動を意味します。また、ロビイング活動とは、マイノリティの人々の声を拾い、政策実現に向けて関係各所に働きかけていく活動のことで、具体的には議員との面談等が挙げられます。アドボカシーを進めるために、ロビイング活動と世論喚起を進めていくという関係性になっています。

今回の講演では、主に以下の3点についてお話をいただきました。

1.ロビイング活動を始められたきっかけ

2.ロビイング活動の具体的な事例

3.アドボカシーでの「世論喚起」のコツ

1.ロビイング活動を始められたきっかけ

明智さまは中学生のころからクラスメイトに「ホモ」「オカマ」「女っぽい」と言われるなどのいじめに遭い、その後も辛い経験を重ね、自殺を図ったご経験もあるとのことでした。そうした性的マイノリティ、いじめ被害者、自殺を図ったことのある当事者として明智さまがロビイング活動を始められたのは、社会人になって以降のことでした。きっかけは、政治の世界に足を踏み入れ、様々なことを学ばれる中で違和感に感じる部分があったからだそうです。それは、どの政党にも政策を立案するための背景には圧力団体の存在があり、そうした団体に所属しなければ市民としての自身の意見を政策に反映することは難しいということを知ったからでした。

その後、ロビイング活動の方へと方向性を変えていくことになります。明智さまは、2010年に仲間の方々と「いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」という性的マイノリティの子供や若者の自殺対策、いじめに関する政策提言や啓発活動を行なう団体を立ち上げました。そして、政策提言や啓発活動を地道に進められ、メディアへの情報発信などを戦略的に進めていきました。その結果、2012年の「自殺総合対策大綱」改正が閣議決定された際、性的マイノリティの自殺対策について具体的な言及がなされるところまでに至りました。内容は性的マイノリティの自殺の危険性が高いことを中心としたものでしたが、公的な文書に初めて「性的マイノリティ」という文言が明記され、政府・行政にその存在が認められたこと自体が大きな前進であり、喜ばしいことだったそうです。こうしたご経験から、日本にある様々な社会的な課題を解決していくためには、社会的な弱者である当事者の方達が中心となって、ロビイング活動を行っていく必要があると考えるようになり、『誰でもできるロビイング入門 社会を変える技術』の執筆や草の根ロビイング勉強会の立ち上げへとつながりました。政策を実現するために政治家になるという道もありますが、年齢や性別、選挙における当選回数などに左右されず、いつでも誰でもなれるロビイストという道を目指そうという思いがそうした活動には込められています。

2.ロビイング活動の具体的な事例

市民アドボカシー連盟の理事で、現役ロビイストの一般社団法人全国フードバンク推進協議会事務局長、米山広明氏が進められた食品ロス削減推進法の成立までの過程を事例として、ロビイング活動の具体的な流れをご紹介いただきました。2014年ごろから取り組みを始め、2020年に食品ロス削減推進法が制定されるまでの大まかな流れとして、①課題の整理と政策用語・事項の検討、②全国組織の立ち上げ、③法制化に向けたロビイング活動、④法律の成立後、審議会等でのロビイング活動、⑤予算要望に関するロビイング活動が挙げられました。ロビイストは、バランス感覚、判断力、行動力、人を説得する能力、立法活動に関する知識(国会の仕組み、予算要求等のスケジュール)、忍耐力(怒りの感情のコントロール)、議員との信頼関係、人脈、権威、社会的な認知度、代表性というこの10の資質が求められるそうです。これらは全て団体内部の人が持っていなければならないものではなく、なければ外部人材の協力を得ながら進めていけば良いものだといいます。米山氏は食品ロス削減推進法の早期の成立に向けて、1年間で議員会館を延べ30日訪れ、事務室訪問・国会議員面談回数が278回、国会議員本人との面談回数47回、秘書との面談回数231回を行ったそうです。数字から見てもその行動力の高さが伺えます。当然、回数だけでなく、事前に面談内容を伝えるために徹底して情報収集を行い、面談時には短い時間で要望事項を伝わるよう簡潔に説明し、事後にはアフターフォローや要望事項がどうなったのかの確認も怠らないなど、スピード感を持って隙のないロビイング活動を進めていたといいます。

3.アドボカシーでの「世論喚起」のコツ

アドボカシーでの「世論喚起」のコツとして4つ挙げていただきました。①概念を作ること、②データをとること、③議連を作ること、④メディアを持つことの4つです。①は「セクハラ」に代表されるように新たな言葉を作ることで苦しんでいる人々がいることを世論に訴えかけやすくすることです。②は社会問題という形で数値化し、困っている人がどれだけいるのかを議員や役所、世論に伝えやすくすることです。③は特定の社会問題に関心のある議員を超党派で繋ぐことで、世論への問題提起にもつなげていくことです。④はメディアから取材を受けやすくしたり、同じ問題意識を持つ人から連絡をもらったりするためのものです。明智さまは、アドボカシー活動のポイントを「質」と「量」である、とまとめます。「質」、すなわち当事者自身が顔と名前をメディアに出し、苦悩や不利益を伝えることで、社会全体へ課題を共有していくことも重要です。しかし、それだけでなく、基礎的な調査を通じて、「個人問題」だと思われていたものを「社会問題化」するための「量」も必要だということです。

お話の最後に、これからの主権者教育に必要だと思うポイントについて挙げていただきました。「民主主義」とは何かを問うことが重要だといいます。政治参加は権利であると同時に責任であります。国民の代表を決めるための選挙で投票するだけでなく、もっと積極的に市民が議員と対話すれば、より良い社会に近づくのではないか。また、自らの生活に不満があり、生活の基盤を整えるための環境を整えなければならないと必要に迫られていくときにアドボカシー、あるいはロビイング活動できるような主権者を育てていくことが重要ではないか。こうしたお話をいただいて講演は締めくくられました。

以上の明智さまからご講演をいただいた後、質疑応答を行いました。特に市民の立場から多様な意見を政治に届ける技術を学ぶ新しい主権者教育のあり方について、現職の先生や大学院生などの参加者の皆さまと議論を交わしました。特に、学校教育に携わる先生方にまだまだアドボカシー活動というものの認知度が低い現状で、どのようにアドボカシーを学ぶ授業を広めていくかは大きな課題として挙げられました。今回の講演を通して、筆者は主権者教育の幅が広がったように感じました。多様化社会において、いつ自分や自分の大切な人が社会的弱者になるか分かりません。自身のアイデンティティや生活が守られないと感じた時に、いつ・どこに・誰に対して戦略的に働きかけるべきなのかが手探りにでもわかるような、そして情熱と行動力のある主権者を育てていくべきだと思います。ご講演いただきました明智さま、ご参会いただきました皆さま、ありがとうございました。

文責・企業教育研究会 小牧瞳

特定非営利活動法人企業教育研究会(以下「ACE」)は、コロナ禍においても「学校と社会の繋がりを切らない、多様な学びを止めない」ことを目指し、遠隔で実施できる企業と連携した出張授業の開発・研究を推進してきました。

関連記事:https://ace-npo.org/wp/archives/date/2020/04

この取り組みによって、これまでに以下の成果が得られています。

<学校>

・テレビ会議システムで学校と企業を繋いで実施する出張授業の提供

オンライン出張授業の例

株式会社ブリヂストン 「グローバルコミュニケーション教室〜世界につながる伝える力〜」https://ace-npo.org/wp/archives/project/bridgestone

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテイメント 「ゲームでつながる授業と仕事」https://ace-npo.org/wp/archives/project/sie

・遠隔授業で用いる機器の準備や、操作方法のマニュアル化による円滑な実施の支援

<企業>

・コロナ禍における社会貢献活動としての遠隔授業の機会の創出

・本社や事業所がある地域外の学校に対する遠隔授業の展開

<学会・社会>

・学会における遠隔授業の研究成果の発表

「グローバル企業と連携した異文化コミュニケーションについて学ぶ出張授業のオンライン化」コンピュータ&エデュケーション、Vol.50、pp.56-59【査読有】明石萌子・藤川大祐、阿部学、和田翔太、植木久美

「企業連携による出張授業を遠隔実施する際の教育方法に関する考察」、日本教育工学会2020年秋季全国大会講演論文集(於:オンライン開催)、pp.131-132和田翔太・明石萌子・市野敬介・藤川大祐・阿部学・加藤浩・藤井篤之(2020)

・ACE主催の研究会のオンライン開催による、テレビ会議ツールの活用方法や、遠隔授業で役立つWEBツールに関する知見の共有

ACEでは、コロナ禍における社会に開かれた教育の実現のために、引き続き遠隔授業の開発・研究を推進します。また、この取り組みで蓄積した知見を活かし、GIGAスクール構想実現後におけるICT端末を活用した新しい授業づくりを目指します。

この記事に対するお問い合わせは以下の「お問い合わせフォーム」より、ご連絡ください。

https://ace-npo.org/wp/general-inquiry

以上

2021年6月19日(土)に第143回千葉授業づくり研究会「SHYHACKをヒントに、子どもの消極性を捉えなおそう」を開催しました。昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、オンライン会議ツールZoomを用いての開催となりました。

今回の研究会では神戸大学国際文化学研究科准教授、西田健志さまを講師にお招きし、消極性デザイン(SHYHACK)を議題にした講演を行っていただきました。西田さまは消極性研究会(www.sigshy.org)に所属しており、人や行動に関する消極性を研究しており、さまざまな方面でご活躍されております。

今回の講演では以下の3部構成で講演を進めていただきました。

はじめに消極性デザインについて教えていただきました。授業や講演会などで「質問がある方はいますか?」と問われて、手を挙げて質問をする人は積極的な性格の人(以後、積極側)で、質問があっても手を挙げない人は消極的な性格の人(以後、消極側)だと思われています。質問がない人は消極側には含めません。しかし、就職活動で面接官から質問があるか聞かれたときは、授業で質問をする人もしない人も、みんな質問をするのではないでしょうか。また、「留学先では積極的にたくさん話せたのに、日本に帰ってきたら話せなくなった」ということもあります。これらの例から分かることは、消極側の人の「性格を変えること」よりも、積極的にふるまうことができるように「環境を変えること」の方が簡単なのではないか?ということです。この発想に基づき、消極側が消極側のまま不自由なく生きていくことができる、積極的になれる環境や戦略を設計することが、消極性デザイン(英語ではSHYHACK)なのです。

いま世界に溢れているデザインは人間中心設計などと言われるほど、人間のために作られたものばかりですが、消極側のために作られたものはそう多くありません。例えば、懇親会などの場は、いわゆるコミュニケーション能力や行動力が必要不可欠であり、こうした場で新たに交流の輪を作ることは消極側にとってハードルが高く感じられます。そこで主催者は参加者の交流を促すための工夫を考えますが、主催者(積極側)が考える工夫は消極側にとってはかなりの積極性を要するものになりがちです。しかし、消極側のためだけに作られたシステムもそれはそれで、積極側の反感を買う上に、それを使うということは消極側として目立ってしまい使えないなどの問題も現れてしまいます。

上記のような問題を解決する有効な手段として、消極側が消極側のためのシステムを考えるという方法があります。とてもシンプルな話ですが、これが実は複雑なのです。消極側の人は、システムをデザインしたい!といった声を上げることは苦手です。また、消極側の人は、積極側の人が理解してくれないのではないか、など様々な可能性を考えて足踏みをしてしまうことがあるのです。このように消極側とは、物事を考えすぎる程よく考えている人と捉えることができると、西田さまはおっしゃいます。

西田さまは今までにさまざまな消極性デザインを考案しています。例えば、講演会での消極側のための席決めシステムや、匿名を利用したシステムである傘連判状機能付きのチャット、今回の講演会でも活用させていただいたOn-Air Forumなどがあげられます。このOn-Air Forumは軽いチーム戦要素もあり、匿名でも実名でもコメントでき、「いいね」機能や簡単な気持ちを表すシステムも備わっている、講演や授業などで活躍するコミュニケーション用のシステムです。今回の講演ではこのシステムを活用することにより、講演を聞きながら意見を出し合う参加者がいつにも増して多く、かなりの盛り上がりを見せていました。また、西田さまだけでなく、消極性研究会のメンバーの方々もさまざまなデザインを手がけ、開発されております。詳細は著書「消極性デザイン宣言~消極的な人よ、声を上げよ。……いや、上げなくてよい。」に収録されているそうなので、関心のある方は参考にされてはいかがでしょうか。

西田さまが今回の講演で一番伝えたかったことは、「消極的な人=よく考えている人」ということだそうです。これは、消極的であることとは、最悪な場合や、もし~だったら、もしかして~、などさまざまな考えを常に張り巡らせているために、中々行動に移せないということで、決して悪いことではないと教えていただきました。

また、西田さま自身も消極側なので、パーティや懇親会ではカメラを首から下げることで、声をかけられず一人になってしまったときは、撮影係として一人で当たり前という雰囲気を出し、撮影係として写真撮ってほしいと相手から声をかけさせることで、実は参加者であるというところから話を広げるなど、消極側ならではの考えで生きやすい人生をデザインされています。

最後に、消極側の子どもこそ、よりよい授業の設計の知恵を秘めている可能性を示唆し、皆さまとの質疑応答・議論の時間になりました。

参加者に教員の方が多く、質疑応答では実際の教育現場で消極性デザインの考え方を活用することに関する質問が多く、西田さまの考えは一貫して、消極側の意見をしっかり聞くことを重視されていました。消極側の人は色々なことを考えていますが、そのために意見の表明に積極的になれないこともあり、積極側の人に意見を見落とされてしまいがちなので、消極側の意見へ耳を傾けることはやはり重要なのだと感じました。

今回の講演で、「自分は消極的で何も出来ないのでは」と考えていた筆者も、「物事をしっかり考えている人」であるということに気付かされ、気持ちがとても楽になりました。また、今までは消極的で諦めていた講演会やパーティなどのその先(消極性デザイン)を考えることの楽しさにも気付けました。ご講演いただきました西田さま、ご参会いただきました皆さま、ありがとうございました。

文責・企業教育研究会 堀内誠太

2021年5月15日(土)に第142回千葉授業づくり研究会「ソーシャルデザインから学ぶ「正解のない問い」へのアプローチ」を開催しました。昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、オンライン会議ツールZoomを用いての開催となりました。

社会課題の解決方法には、唯一の正解はありません。社会の一人一人の知恵や経験を活かして様々なアイディアを引き出し、より良い解決策を創り出していくことが大切です。

解決策を創り出す方法のひとつにソーシャルデザインがあります。今回の研究会では株式会社cocoroéの田中美帆さまを講師にお招きし、講演や社会課題を題材にしたワークショップの体験を通してソーシャルデザインについて理解を深めました。その上で、ソーシャルデザインの知見を取り入れて「正解のない問い」へのアプローチを学ぶ方法について、参加者の皆さまと議論しました。

田中さまには、ソーシャルデザインの概略として4点お話いただきました。

1. ソーシャルデザインとは

田中さまは、デザインそのものは、価値創造であるという思いが根底にあるとのことです。見た目や意匠だけではなく、多様な人々がそれぞれの視点から知恵を出し合い、ソーシャル・グッドなイノベーションを生み出す【場・関係・コミュニケーション】のデザインのことを指しています。

2. 21世紀のデザイン領域とソーシャルデザイン

ソーシャルデザインの概念には、コンセプトマップとヘーゲルが提唱している弁証法の2つがあるそうです。

20世紀のデザイン領域は、グラフィック、プロダクト、アクション・サービスにとどまっていましたが、21世紀のデザイン領域は、システム、環境、生活、遊び、仕事、教育、組織、政府といった、さまざまな分野まで応用されているとのことです。21世紀のデザイン領域、つまりソーシャルデザインは、公益性・協働性・持続性の3つの特徴があり、さまざまな視点をもつ人がデザイナーと協力して作り出していくことが特徴です。

ソーシャルデザインは各領域に分けると4つのオーダー「グラフィック」「プロダクト」「アクション」「システム・環境」があり、可視性や複雑性で分類することができます。これを事例とまとめて紹介していきます。

「グラフィック」の具体的な事例に「I♡NY」があります。これは、1970年代のニューヨークの財政危機とデザインがかけ合わさってデザインされたそうです。

「プロダクト」の具体的な事例にタイプライターがあります。これは、盲目の方が恋人にラブレターを送るためにデザインしたものだそうです。これは現在のキーボードに発展しているそうです。

「アクション」の具体的な事例に認知症があります。認知症とデザインを掛け合わせ、スローショッピングというサービスが生まれたそうです。スーパーマーケットは毎週火曜日の午前中にこれを実施し、通路に椅子をおいたり、レジの音を消したり、認知症の方が不安になる事象を排除したそうです。

4つ目に「システム・環境」の具体的な事例にまちづくりのデザインがあります。ドローンとデザインを掛け合わせ、海上人命救助をしたそうです。実際に海上で溺れてしまった少年2人をドローンが救助した実例があり、動画も残されています。

3. インクルーシブデザインとダブルダイアモンド

従来のデザインの対象は、マジョリティ向けのものでした。ですが、インクルーシブデザインの対象設定は、障がい者や高齢者などの極端ユーザーだそうです。これの具体例は、前述したタイプライターやウォシュレットトイレなどがあります。

デザイナーは、極端ユーザーにとって何が問題なのか・課題なのかがわかりません。そこで、デザインに関係する極端ユーザーの方々と会話を重ね、課題発見・課題定義を行なっていくそうです。リサーチの際には共感主導の人間中心リサーチという方法を使用し、マイノリティから小さな課題を聞き、デザインソリューションを見出していくといった流れが、ダブル・ダイヤモンドに示されているものです。

4. ソーシャルデザインの源 プリンシプル=「真・善・美」

ソーシャルデザインの源は、一人ひとりが持っている道理や物事の筋道、主義などであり、これをプリンシプルと総称しているそうです。ここまであげられてきた事例のうち、ドローンの人命救助やスローショッピングは、それぞれひとりの思いから始まったものであり、それぞれの影響力から個や組織、社会そして地球はつながっているということがわかります。

講義の後は、ワークショップを体験させていただきました。活動は五感の課題出しワーク・五感の課題を整理して導き出すコンセプトづくりの2つに分類されていましたが、今回は時間の都合上、五感の課題出しワークのみを体験させていただきました。ワークのテーマは、「新型コロナウイルス感染症によって生じた問題について」です。ワークの流れとして、すでに他大学の学生が書き出した問題について、自分が共感できるものに印をつけていく。その中で得票数が多かったものをピックアップし、ソリューション案のアイデアを時間の限り出していくというものでした。

ワークショップ体験後は、参加者との質疑応答を行いました。今回は、現職の先生や大学院生など様々なお立場の方にご参加いただいたこともあり、オンラインでの学習や動画の撮影・編集方法、既存の学習活動との繋がり、アンケートの取り方などについての質問などが飛び交いました。参加されたみなさんと共に、学校教育でのソーシャルデザインの扱い方や、ファシリテーションの方法、ソーシャルデザインの社会実装などについて意見交換することができ、今後の学びに繋がるアイディアをいただくことができた貴重な機会になりました。

ご講演いただきました田中さま、ご参会いただきましたみなさま、ありがとうございました。

文責・企業教育研究会 郡司日奈乃

2021年4月17日(土)に第141回千葉授業づくり研究会「子どものクリエイティビティを目覚めさせる授業づくりを考える」を開催しました。昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、オンライン会議ツールZoomを用いての開催となりました。

社会には、様々な「正解のない問い」があります。このような問いには、予め決まった取り組み方はなく、創造力をはたらかせて解決策を考え、実行していくことが求められます。その中で、私たち一人ひとりが持っているクリエイティビティを発揮することが、より良い解決策を練り上げていく上で重要になるのではないでしょうか。今回の研究会では、今回の研究会では株式会社Inspire Highの杉浦太一様を講師にお招きし、世界で活躍している人々の取り組みを題材にしたオンライン動画教材についてお話いただきました。

「これまでの正解」に縛られずに生きている世界中の“かっこいいオトナたち”と出会い、答えのない問いに向き合う機会を提供されています。特に、Inspire Highが提供するものは「世界中の想像力と10代の若者を繋ぐライブ配信、あるいはオンラインの教材プログラム」になります。10代であれば、誰でも、どこからでも体験可能である点が特徴になっています。

杉浦様は学生の時にカルチャーメディアに関する会社を立ち上げており、アーティストの方々とお会いした時の言葉ひとつひとつに感動され、「10代のうちに聞いておきたかった…」と思った経験があるとのことでした。これらについては学校で知ることができなかったため、とっかかりになることを10代のうちに発見できたら面白いのではないかと思い、株式会社Inspire Highを立ち上げたとのことです。

オンライン教材の作成にあたり、世界中の教育現場に足を運び、主体的な学びに関して先進的な取り組みを行っている機関や人物に会いにいき、アドバイザーになってもらえないか打診するなど、世界中の教育者たちがバックアップしてくれる体制を築いたそうです。

現時点で30人以上の著名人が動画に出演されてきましたが、それらのテーマは“Expand Your Horizons” と一貫したものになっています。

独自に開発アプリで定期的に開催されるライブ配信セッションが教材のメインコンテンツになります。この配信動画を編集し、アーカイブ動画として残すことで、その時間に合わせて視聴することができなかった生徒にも内容が届くようになっています。配信およびオンライン教材の内容は3ステップに分かれています。

1. ガイドトーク(15分)

動画に出演する著名人(ガイド)とインタビュアーによるやりとりを聞き、配信をみている生徒たちはコメントを送る時間

2. アウトプット(15分)

著名人から投げ掛けられる「正解のない問い」に対して各生徒が手や頭を動かし、ワークを行う時間

3. フィードバック(10分)

それぞれが投稿した作品やアイデアに対して、同じタイミングで参加している同年代から寄せられるフィードバックを確認する時間

また、実際の学校現場で使用することができる事前・事後学習用のワークシートを作成し、適宜配布しているとのことでした。

今回は、実際にInspire Highのセッションをすべての参加者が体験し、Inspire Highの双方向性を感じることができました。体験後は参加者との質疑応答を行いました。今回は、現職の先生や大学院生など様々なお立場の方にご参加いただいたこともあり、オンラインでの学習や動画の撮影・編集方法、既存の学習活動との繋がり、アンケートの取り方などについての質問などが飛び交いました。また、ご講演中のチャットも盛り上がり、参加者のみなさま同士も意見交換をすることができました。

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で大きく状況が変わった学校教育に合う形で展開されている教材の工夫や教材にかける思いを中心にご講演いただきました。参加されたみなさんは「正解のない問い」に取り組むことはこれからの教育にとって必要であるという共通認識を持った上で意見交換することができ、今後の学びに繋がるアイディアをいただくことができた貴重な機会になりました。

ご講演いただきました杉浦様、ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

文責・企業教育研究会 郡司日奈乃

企業教育研究会では感染症拡大防止対策として以下の方法をとっています。

2020年3月から現在に至るまで、全職員をテレワーク化しています。

新規、既存問わず出張授業や研修会の遠隔授業プランの作成をしています。

これにより、すでに遠隔化が可能となった出張授業、研修会は以下の通りです。

考え、議論する道徳・キャリア教育

データをめぐる謎を探れ!

ブリヂストングローバルコミュニケーション教室

みんなでチャレンジ!ITエンジニア

子ども向け環境授業プログラム

職員は日常の健康記録管理を行い、直近2週間で37度以上の発熱があったものは学校、取引先等に伺わない措置をとっています。

また、出張時にはマスク着用、手洗いうがい等の衛生管理の徹底を行っております。

文部科学省「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」に則って運営されている学校にのみ出張を行います。

直近2週間以内に感染者および濃厚接触者が発生している場合は出張できません。

ご不明な点は以下の「お問い合わせフォーム」より、ご連絡ください。

雑誌「教職研修」 (2018年5月号)の記事の中で、熊本大学の鈴木克明先生より『企業とつくる「魔法」の授業』の書評をいただきました。

※記事画像について

教職研修2018年5月号〈特集:教員の「行き過ぎた指導」をどう防ぐか〉

[刊行日] 2018-04-19

[雑誌コード] 03059-05

p.112

無断転載を禁止します。

朝日新聞 (2018年4月15日)「日曜に想う」に、日本IBMと企業教育研究会の連携授業「数学が分かると未来が見える!?」の杉並区立井草中学校の実践事例が記事として扱われました。

ソフトバンク株式会社とNPO法人企業教育研究会が共同して進めている「考えよう、ケータイ」シリーズから第5弾「みんなで考えよう、スマートフォン」教材が登場します。

この取り組みは青少年が安心・安全なスマートフォン利用のための普及啓発を目的とし、情報モラル授業、また保護者会などで活用できるDVD教材をお送りしてきました。

4/1より「みんなで考えよう、スマートフォン」のお申し込み受付を開始致します。(なお4/1(日)は休日のため、お電話での対応は4/2(月)からとなります。)

詳細はソフトバンク株式会社から発表されたプレスリリース(以下のURL)をご確認ください。

https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2018/20180328_01/

中学校・高等学校の授業支援を開始

日本モンサント株式会社(取締役社長:中井秀一)と、NPO法人企業教育研究会(理事長:藤川大祐、以下企業教育研究会)は、このたび、全国の中学校・高等学校で活用できる教材『農業を支えるバイオテクノロジー』を共同で開発し、全国の先生に無料配布を開始しました。

高校理科の生物分野、中学校・理科の遺伝に関わる単元、また中学校・家庭科の食品の選択に関わる単元で「遺伝子組換え作物」や「遺伝子組換え食品」が、教科書の中にも登場しています。日本モンサントが企業教育研究会と共同で開発した「農業を支えるバイオテクノロジー」は、理科や家庭科などの授業で、DNAや遺伝子の仕組み、遺伝子組換え技術や遺伝子組換え作物について、写真や動画、スライドや科学実験を用いて学習できる教材です。先生方が理科や家庭科、社会科などの授業の中で遺伝子組換え技術について解説したり、実験を行ったりできるようサポートするものです。教材は、映像教材やスライド、ワークシートのデータDVDと、指導案や解説をまとめた冊子がセットになっていて、無料配布となります。

授業進行用スライド(抜粋)

また、見た目では違いがわからない遺伝子組換えダイズと非遺伝子組換えダイズについて、タンパク質を検出することによって違いを確認できる実験キットも、遺伝子組換えダイズの実験用サンプルと共に無償での提供となります。このほか、企業教育研究会からは、学校教員の研修会や教育に関するイベントを対象に、授業実践のデモンストレーションや実践を行う講師派遣も実施します。

教材や講師派遣のお申し込み・お問い合わせは、「農業を支えるバイオテクノロジー」授業支援事務局(NPO法人企業教育研究会)までお問い合わせください。

教材は「農業を支えるバイオテクノロジー」Webサイトからもお申し込み可能です。

http://ace-npo.org/info/monsanto-stem/

「農業を支えるバイオテクノロジー」

企画 日本モンサント株式会社

制作 NPO法人企業教育研究会

監修 NPO法人くらしとバイオプラザ21

「農業を支えるバイオテクノロジー」授業支援事務局(NPO法人企業教育研究会)

TEL:03-5829-6108 受付時間 10:00~18:00(土日祝日を除く) Email:monsanto-stem@ace-npo.org

このたび、NPO法人企業教育研究会は、千葉市NPO活動大賞に応募しまして、「NPOキラリと光る活動賞」を受賞いたしました。

「先駆性・独創性・将来性の観点から有識者に高く評価された活動」に贈られる賞です。

日ごろから活動にかかわっていただいている皆さまや、ご支援頂いている皆さまのおかげでいただくことが出来ました。

昨日、理事長の藤川先生が表彰状を受け取りました。

https://twitter.com/daisukef/status/699218266871304193

引き続き、皆さまと一緒に、すべての人が教育に関わる社会を目指して、取り組みを続けていければ幸いです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!

7/18(土)に、第100回千葉授業づくり研究会「魔法の世紀」と「教育」を開催いたしました。

連休初日にもかかわらず、たくさんの皆様にお越しいただきました。まことにありがとうございました。

記念すべき第100回目の講師は、「現代の魔法使い」こと、落合陽一さん(メディアアーティスト・筑波大学助教)。そして、「教育」への橋渡しのためのコメンテータとして、佐藤和紀さん(東京都北区立豊川小学校主任教諭・東北大学大学院情報科学研究科メディア情報学講座博士課程後期)、ACEから阿部(敬愛大学)が登壇いたしました。

テーマである、「魔法の世紀」と「教育」。「魔法」と聞くと「一体何の話だろう?」と疑問に思われる方もいるかもしれませんが、言葉の背後にある文脈を読まねばなりません。落合さんは、「映像の世紀から、魔法の世紀へ」というパラダイムの転換を想定しながら、コンピュータの枠組みを飛び出して、現実の物理空間で様々なアート的な現象を起こそうという研究をされています。その現象が魔法的! そして、落合さん曰く、テクノロジーが発展した魔法の世紀では、リアルとバーチャルが融合する。成程、授業・教材づくりを考える上では、リアリティやファンタジーの構造に注目することが重要。この「魔法の世紀」の発想、これからの教育を考える上で、非常に刺激的で、避けては通れない話題です。

当日のTwitterでの発言がまとめられていますので、是非御覧ください。

第100回千葉授業づくり研究会「魔法の世紀」と「教育」/ 講師:落合陽一(筑波大学・メディアアーティスト)コメンテータ:佐藤和紀(北区立豊川小学校)阿部学(敬愛大学)

http://togetter.com/li/849167

なお、私(阿部)としては、テクノロジーそのものが、学校教育を考える私たちにとって決定的に重要なのではなく、落合さんがテクノロジーを考えるように、教育を考えたい、考えているのか、考えるべきでは、というのがポイントだと思っています。都合の良い読み替え、翻訳かもしれませんが、その先に未来があると思っています。こうした発想を下敷きに、ACEでも授業・教材づくりを進めていきたい。私個人はそのようなことを考えましたが、皆様はいかがだったでしょうか?

学校の外にいる方々と交流しながら、教育・授業を考えようと、ひとつひとつ開催してきた当研究会ですが、無事、第100回を終えることができました。内容の方は、「無事」というにはあまりに刺激的でしたが(!)、こうした異質な者同士の交流が、当初から千葉授業づくり研究会が目指してきたものであり、この会の魅力が凝縮された会となったのではないかと思っております。

第100回記念サイトがすでに公開されています。全100回の歩みや、企業・教員・学生のみなさんからのメッセージなどを掲載しています。こちらもあわせてご覧いただけましたら幸いです。

第101回目以降も異質な他者同士のまなびあいをとおして未来の教育を考えていきます。何卒お付き合いください。

文責・阿部学(ACE/敬愛大学)

今年度より千葉県内での実施が始まった出張授業「千葉県の建設業の仕事~建設現場をのぞいてみよう~」が、建設情報紙「日刊建設タイムズ」の一面に掲載されています。弊会・吉松が載っています。

本プログラムは、千葉県魅力ある建設事業推進協議会(略称:CCIちば)と協同で開発した授業です。小学校社会科の副教材「すすむ千葉県」や、5年生の社会科の内容にも対応しております。また、小学校6年生や中学校のキャリア教育を目的とした講座にも対応いたします。今年度の3学期の実施校は現在も募集中です。是非、ご応募ください。

NPO法人企業教育研究会は2014年8月11日から2013年8月15日まで、夏期休暇を頂きます。

あらかじめご了承下さい。

NPO法人企業教育研究会と千葉県魅力ある建設事業推進協議会(CCIちば)は、「千葉県の建設業の仕事~建設現場をのぞいてみよう!」という授業を共同で開発しました。

本授業では、建設業という仕事が、様々なかたちで私たちの暮らしを支えてくれていることを学習します。江戸時代から続く印旛沼における水害との闘いを事例として、オリジナルのスライド教材でその歴史を振り返り、さらに現在行われている最先端の護岸工事の仕組みについて、建設現場で働く人の声を聞きながら学んでいきます。

2014年3月に、千葉大学教育学部附属小学校で実施した授業が紹介されています。

以下のリンクから、是非ご覧ください。

千葉日報ウェブ(2014年03月24日)

http://www.chibanippo.co.jp/news/local/185317

日刊建設工業新聞(2014年03月19日)

https://www.decn.co.jp/onlineservice/News/detail/201403190505

日刊建設タイムズ社(2014年03月19日)

http://www.k-times.com/top/flash/2014m3/3.19ccichiba.htm

企業教育研究会×ソニーモバイルの出張授業「―モノとエコをデザインする仕事―携帯電話をデザインしてみよう!」は、携帯電話のプロダクトデザインを疑似体験するプログラムです。生徒が考えたアイデアには、ソニーモバイルの社員が直接アドバイスをしてくれます。

2013年度に行った出張授業での生徒のアイデアが、ソニーモバイルのウェブサイトで公開されています。(更新されました)

是非御覧ください。

http://www.sonymobile.co.jp/company/sustainability/education/

NPO法人企業教育研究会は2013年12月28日から2014年1月5日まで、冬期休暇を頂きます。

あらかじめご了承下さい。

一年間お世話になりました。

また来年もよろしくお願い致します!

NPO法人企業教育研究会は2013年8月12日から2013年8月16日まで、夏期休暇を頂きます。

あらかじめご了承下さい。

NPO法人企業教育研究会は2012年12月29日から2013年1月3日まで、冬期休暇を頂きます。

あらかじめご了承下さい。

今年も一年間お世話になりました!

12/16(日)に、NPO法人企業教育研究会 10周年記念 千葉授業づくり研究会を開催いたしました。年末のお忙しいところ、たくさんの方々がご参加くださいました。まことにありがとうございました。

事務局長・市野より、ACE10年のあゆみのご紹介。2002年、千葉大学教育学部藤川研究室内での活動としてスタートし、2003年にNPO認証。本格的に活動が始まりました。この10年で、約100社の企業様と連携、全国約2000校で授業を実施してきました。

第一部、青山学院大学教授・佐伯胖先生による講演「学び」と「まなびほぐし」。様々な学習論を越えて、学校的な「勉強」をいかに「学び」としてゆけるのか。質疑応答では、学校教育と「感染動機」や「正統的周辺参加論」との関係性が議論の中心に。佐伯先生には質問にも丁寧にお答えいただき、これからの教育を考えてゆくための、たくさんの示唆と勇気をいただきました。

当日のツイートがtogetterにまとめられています→ http://togetter.com/li/424342

第二部、企業のみなさまとのシンポジウム「企業とつくる授業 これまでの10年 これからの10年」。 ACEが取り組んでいる実践例をもとに、企業の方のかかわり方、教師のあり方などについて広く議論させていただきました。

当日のツイートがtogetterにまとめられています→ http://togetter.com/li/424335

この10年をふりかえり、本当にたくさんの方々に支えられて活動をしてこれたと、改めて感じております。これからも、「誰もが教育に貢献する社会」へ向けて、ひとつひとつの課題に丁寧に向きあってゆきます。今後とも、どうぞよろしくお願い致します。